2024年04月02日 21:20

浜北文化センター本館3階文化活動室でオトナ青春団「喫茶ひだまり」を観た≫

カテゴリー │演劇

3月31日(日)14時~

浜北文化センターは、大ホール、小ホールとあり、そちらで演劇を観ることがあるが、この日の会場は、「本館3階 文化活動室」。

オトナ青春団の公演は、他の劇団とのコラボ公演は観たが、単独公演は、初めてかもしれない。

始まるまで出演者は楽屋にいて、受付には別に担当者がいて、というのとは違い、

これから演技を始めるであろうメンバーが、出迎えてくれる。

ここから演劇は始まっていると思えるのは、30分ほどの作品「喫茶ひだまり」が上演される前に、

「なにもない空間で起こった何かが演劇」と言うような、演劇への考えが語られたりする。

オトナ青春団の自己紹介がされ、いつ始まり今に至る行程を即興でエンタメ化。

続いて、入場時配布された用紙に記された二人の短い対話から、

観客は連想する状況を考え、俳優がそれを演じるゲームをする。

これなど、演劇の解釈は観客の頭の中次第というひとつの実験。

次に、喫茶店のメニューというテーマで、観客はバラバラな言葉のカードをランダムに選び、新メニューを開発する遊び。

これは、創造活動が行われる過程の検証でもある。

脳内でランダムな連想ゲームが行われ、新しい発想が生まれる。

そのような、いくつかのアイスブレイクを経て、本編は始まる。

アイスブレイクは演劇ワークショップでも様々な手法があり、新たな生活が始まる企業研修などでも活用される。

落語の枕も、

さだまさしのコンサートの長いMCも、

時候の挨拶「今日はいい天気ですね」もそのようなものかもしれない。

偶然生まれた三つの新メニュー案から、最も賛同を得たメニューが、

本編で演じられる喫茶ひだまりのメニューにも採用される。

どんな劇団も固有性があり、

それを楽しみに観客は訪れる。

僕はかつて、この劇団の演劇をミュージカルと評した記憶があるが、

これは僕のミュージカルに対する解釈が広すぎるからかもしれない。

劇団四季とか、宝塚とか、ブローウエイミュージカルがミュージカル!というイメージはあまりなく、

能や歌舞伎もミュージカルと思ってしまうこともあるし、

そもそも、歌舞音曲というのが根本的に大好きなので、

世のお祭りなんかもミュージカルにも見える時もある。

小さな子供たちが、歌ったり踊ったり、叫んだりしていれば、その姿はミュージカル的とも言える。

帰り際、出演者に「ね。ミュージカルではないでしょ?」と言われたが、

僕の中では、ミュージカルだなあという気持ちに変わりはない。

一般的なミュージカルの概念はあまり関係がない。

音楽劇とかオペラとかオペレッタとレヴューか、ふさわしい言葉を当てるべきだとも思うが、あまりそこに関心はない。

僕がミュージカルだと思った時、そこには“歌舞音曲”がある。

当然舞台の大きさも立派な衣装や舞台セットもオーケストラがいるいないも関係ない。

ただし、きっとオトナ青春団は、ミュージカル劇団と名乗ることはないだろう。

演出家ピーター・ブルックの書いた「なにもない空間」は、以下の文章で終わる。

“劇(プレイ)は遊び(プレイ)である”。

浜北文化センターは、大ホール、小ホールとあり、そちらで演劇を観ることがあるが、この日の会場は、「本館3階 文化活動室」。

オトナ青春団の公演は、他の劇団とのコラボ公演は観たが、単独公演は、初めてかもしれない。

始まるまで出演者は楽屋にいて、受付には別に担当者がいて、というのとは違い、

これから演技を始めるであろうメンバーが、出迎えてくれる。

ここから演劇は始まっていると思えるのは、30分ほどの作品「喫茶ひだまり」が上演される前に、

「なにもない空間で起こった何かが演劇」と言うような、演劇への考えが語られたりする。

オトナ青春団の自己紹介がされ、いつ始まり今に至る行程を即興でエンタメ化。

続いて、入場時配布された用紙に記された二人の短い対話から、

観客は連想する状況を考え、俳優がそれを演じるゲームをする。

これなど、演劇の解釈は観客の頭の中次第というひとつの実験。

次に、喫茶店のメニューというテーマで、観客はバラバラな言葉のカードをランダムに選び、新メニューを開発する遊び。

これは、創造活動が行われる過程の検証でもある。

脳内でランダムな連想ゲームが行われ、新しい発想が生まれる。

そのような、いくつかのアイスブレイクを経て、本編は始まる。

アイスブレイクは演劇ワークショップでも様々な手法があり、新たな生活が始まる企業研修などでも活用される。

落語の枕も、

さだまさしのコンサートの長いMCも、

時候の挨拶「今日はいい天気ですね」もそのようなものかもしれない。

偶然生まれた三つの新メニュー案から、最も賛同を得たメニューが、

本編で演じられる喫茶ひだまりのメニューにも採用される。

どんな劇団も固有性があり、

それを楽しみに観客は訪れる。

僕はかつて、この劇団の演劇をミュージカルと評した記憶があるが、

これは僕のミュージカルに対する解釈が広すぎるからかもしれない。

劇団四季とか、宝塚とか、ブローウエイミュージカルがミュージカル!というイメージはあまりなく、

能や歌舞伎もミュージカルと思ってしまうこともあるし、

そもそも、歌舞音曲というのが根本的に大好きなので、

世のお祭りなんかもミュージカルにも見える時もある。

小さな子供たちが、歌ったり踊ったり、叫んだりしていれば、その姿はミュージカル的とも言える。

帰り際、出演者に「ね。ミュージカルではないでしょ?」と言われたが、

僕の中では、ミュージカルだなあという気持ちに変わりはない。

一般的なミュージカルの概念はあまり関係がない。

音楽劇とかオペラとかオペレッタとレヴューか、ふさわしい言葉を当てるべきだとも思うが、あまりそこに関心はない。

僕がミュージカルだと思った時、そこには“歌舞音曲”がある。

当然舞台の大きさも立派な衣装や舞台セットもオーケストラがいるいないも関係ない。

ただし、きっとオトナ青春団は、ミュージカル劇団と名乗ることはないだろう。

演出家ピーター・ブルックの書いた「なにもない空間」は、以下の文章で終わる。

“劇(プレイ)は遊び(プレイ)である”。

2024年03月26日 21:56

@Kagiya Galleyでパフォーマンス「阿呆の一生(が)ある(域)」を観た≫

カテゴリー │いろいろ見た

3月24日(日)14時~

会場である@Kagiya Galleyは、浜松市中心街・ゆりの木通り沿いにあるKAGIYAビルの4階にある。

2012年に丸八不動産さんが築50年以上のこのビルを取得し、古いビルを再生するリノベーションに取り組んだという。

2階には写真家の岩木信吾さんがオーナーの本屋さんがある。

僕自身は以前地下にあったライブハウス、1階道路沿いの喫茶店には行ったことがあるが、リノベーションされてから、階段を上ったことはなかった。

ただし、ずいぶん前には、仕事で当時2階にあった広告代理店に毎月行っていた。

雨の日曜、南側の階段から上りながら、その頃のことを思い出した。

階段の様子は変わらない。

ただし、途中見える2階の本屋さんの景色はまったく違った。

「まさにリノベーション‥‥‥」

ギャラリーでは、「vol.5 アドニスの庭、窓の外の風景」が4月21日までの会期で開催されている。

その会場で、この日のパフォーマンスは行われた。

演じるのは曽布川祐さんと幸田穂奈美さん。

入場した時は開演時間の間近だったので、すでにお客さんが、

それぞれ思い思いの場で佇んでいた。

先ずやるべきは、居るべき場所を確保することで、

展示物を観るより優先される。

人が同じ場所に存在する時の面白さ。

ある一定の力に引っ張られるのを、しきりに抵抗したりする。

部屋の中央付近には、木や紙粘土で作られたミニチュアの“街”のようなオブジェが並んでいる。

辺りには不思議と人が居ず、始まるまでこれを観ていたりした。

開演時間になっても、少し時間が押すアナウンスがあったので、

入り口とは反対の西側にある窓から外を見ることにする。

4階から見える景色。

信号待ちをしている車のダッシュボードにはキャラクターの縫いぐるみが並んでいる。

他人の家の庭。

そういえば、展覧会のタイトルは「アドニスの庭、窓の外の風景」。

芥川龍之介の遺稿が原作とされているが、語られた言葉はオリジナルだった。

男の繰り言をスマホで対話していた女はしきりに理解しようとする。

座っていた椅子から立ち、男は同じ方向に回りながら語る。

軌道をそれることも、引き戻ることもない。

まわりを囲む観客たちの前を通り過ぎる。

椅子に戻り、座ったきり動かなくなった男。

あきれたように素に戻った女が会場から連れ出し、パフォーマンスは終わる。

曽布川さんによると、作品についての45枚の文章があり、それを戯曲と呼んでいるそうだ。

展示されているということだったが、早速他の方が読まれていて、

僕は、順番を待たずに会場を後にした。

途中、2階の本屋さんにも寄らせてもらった。

会場である@Kagiya Galleyは、浜松市中心街・ゆりの木通り沿いにあるKAGIYAビルの4階にある。

2012年に丸八不動産さんが築50年以上のこのビルを取得し、古いビルを再生するリノベーションに取り組んだという。

2階には写真家の岩木信吾さんがオーナーの本屋さんがある。

僕自身は以前地下にあったライブハウス、1階道路沿いの喫茶店には行ったことがあるが、リノベーションされてから、階段を上ったことはなかった。

ただし、ずいぶん前には、仕事で当時2階にあった広告代理店に毎月行っていた。

雨の日曜、南側の階段から上りながら、その頃のことを思い出した。

階段の様子は変わらない。

ただし、途中見える2階の本屋さんの景色はまったく違った。

「まさにリノベーション‥‥‥」

ギャラリーでは、「vol.5 アドニスの庭、窓の外の風景」が4月21日までの会期で開催されている。

その会場で、この日のパフォーマンスは行われた。

演じるのは曽布川祐さんと幸田穂奈美さん。

入場した時は開演時間の間近だったので、すでにお客さんが、

それぞれ思い思いの場で佇んでいた。

先ずやるべきは、居るべき場所を確保することで、

展示物を観るより優先される。

人が同じ場所に存在する時の面白さ。

ある一定の力に引っ張られるのを、しきりに抵抗したりする。

部屋の中央付近には、木や紙粘土で作られたミニチュアの“街”のようなオブジェが並んでいる。

辺りには不思議と人が居ず、始まるまでこれを観ていたりした。

開演時間になっても、少し時間が押すアナウンスがあったので、

入り口とは反対の西側にある窓から外を見ることにする。

4階から見える景色。

信号待ちをしている車のダッシュボードにはキャラクターの縫いぐるみが並んでいる。

他人の家の庭。

そういえば、展覧会のタイトルは「アドニスの庭、窓の外の風景」。

芥川龍之介の遺稿が原作とされているが、語られた言葉はオリジナルだった。

男の繰り言をスマホで対話していた女はしきりに理解しようとする。

座っていた椅子から立ち、男は同じ方向に回りながら語る。

軌道をそれることも、引き戻ることもない。

まわりを囲む観客たちの前を通り過ぎる。

椅子に戻り、座ったきり動かなくなった男。

あきれたように素に戻った女が会場から連れ出し、パフォーマンスは終わる。

曽布川さんによると、作品についての45枚の文章があり、それを戯曲と呼んでいるそうだ。

展示されているということだったが、早速他の方が読まれていて、

僕は、順番を待たずに会場を後にした。

途中、2階の本屋さんにも寄らせてもらった。

タグ :@Kagiya Galley

2024年03月23日 23:45

鴨江アートセンターで演劇集団浜松キッド「宮沢賢治のセロ弾きのゴーシュ ラジオドラマ風 朗読劇」を観た≫

カテゴリー │演劇

3月23日(土)14時~

演劇集団浜松キッドの大同窓会なのだと言う。

本日、団長の山田利明さんから語られたが、

実施にあたり、いくつかの個人的な理由があったらしい。

「何かやろう」という呼びかけに対し、団員たちは答えて、形になった。

「セロ弾きのゴーシュ」の朗読劇は、かつて上演された作品だそうだ。

14時からの一部と16時からの二部は題材は同じだが、

表現の仕方が違うと言う。

僕は一部を観た。

現団員の他、OBも参加していた。

中には豊橋の劇団で活動している女優もいる。

朗読劇の後は、過去の公演映像のダイジェスト。

流されたのは、2000年より前の二十世紀に上演された何本かの作品。

野田秀樹作 「走れメルス」

つかこうへい作 「熱海殺人事件」

内藤裕敏作 「青木さん家の奥さん」

飯島早苗・鈴木裕美作 「ソープオペラ」

飯島早苗作 「法王庁の避妊法」

鈴木聡作 「凄い金魚」

‥‥‥。

小劇場第二世代~第三世代の作品。

舞台セットが驚くほど充実していて、役者も皆、躍動している。

若さだけが原因ではないが、

同じ世代の若者が集まった時の勢いというのはある。

公私ともに、自分のために使える時間が比較的取ることが出来る。

立場や年齢により、そうはいかないケースも出てくる。

ただし、繰り返し訪れるそういう時期を経て、続けた先に今回のようなイベントがある。

堅苦しさよりも、面白さを追求する劇団の姿勢は変わらない。

敷居の低さを強調するが、真剣な取り組みは演劇をすることが好きでたまらないという証拠。

旗揚げ公演が1981年3月23日、和地山集会場での「思い出を売る男」なので、

ちょうど創立43年になる。

チラシの絵は、団長の画家である同級生による。

朗読劇でも使われていた。

今回の同窓会を行うひとつの理由でもあり、

浜名湖を描いた絵が、会場に展示されていた。

演劇集団浜松キッドの大同窓会なのだと言う。

本日、団長の山田利明さんから語られたが、

実施にあたり、いくつかの個人的な理由があったらしい。

「何かやろう」という呼びかけに対し、団員たちは答えて、形になった。

「セロ弾きのゴーシュ」の朗読劇は、かつて上演された作品だそうだ。

14時からの一部と16時からの二部は題材は同じだが、

表現の仕方が違うと言う。

僕は一部を観た。

現団員の他、OBも参加していた。

中には豊橋の劇団で活動している女優もいる。

朗読劇の後は、過去の公演映像のダイジェスト。

流されたのは、2000年より前の二十世紀に上演された何本かの作品。

野田秀樹作 「走れメルス」

つかこうへい作 「熱海殺人事件」

内藤裕敏作 「青木さん家の奥さん」

飯島早苗・鈴木裕美作 「ソープオペラ」

飯島早苗作 「法王庁の避妊法」

鈴木聡作 「凄い金魚」

‥‥‥。

小劇場第二世代~第三世代の作品。

舞台セットが驚くほど充実していて、役者も皆、躍動している。

若さだけが原因ではないが、

同じ世代の若者が集まった時の勢いというのはある。

公私ともに、自分のために使える時間が比較的取ることが出来る。

立場や年齢により、そうはいかないケースも出てくる。

ただし、繰り返し訪れるそういう時期を経て、続けた先に今回のようなイベントがある。

堅苦しさよりも、面白さを追求する劇団の姿勢は変わらない。

敷居の低さを強調するが、真剣な取り組みは演劇をすることが好きでたまらないという証拠。

旗揚げ公演が1981年3月23日、和地山集会場での「思い出を売る男」なので、

ちょうど創立43年になる。

チラシの絵は、団長の画家である同級生による。

朗読劇でも使われていた。

今回の同窓会を行うひとつの理由でもあり、

浜名湖を描いた絵が、会場に展示されていた。

2024年03月23日 12:41

藤枝ノ演劇祭3へ行った。≫

カテゴリー │演劇

3月3日(日)

3月20日に自分が出演する舞台がある関係もあり、

チケットを取るのが直前となった。

行きたかった、まちを歩きながら体験する、

「まちを迷おう、ものがたりを探そう」は、各10人限定だが、6回とも完売だった。

11時から無料公演の蓮華寺池公園 野外音楽堂前芝生広場での「お願い、だから笑って」を観て、

14時30分からひとことカフェでのアートひかり「ねずみ狩り」、

16時から生涯学習センターでの「清水宏スタンダップコメディ 演劇祭スペシャル」に行く計画を立てる。

最後の「刺青」も観たいと思ったが、

前日も豊橋に観劇に行ったし、明日仕事だし・・・、

上演時間と観劇料金のバランスや、総出費なども考慮し、

休日の過ごし方を選ぶ。

選んだ行動にそんなに大きな意味はない。

選択しながら日々生きて行くしかないので、

ある種、偶然が生んだ結果としか言いようがない。

ていねいに作られたプログラムには裏面前面に会場エリアMAPが載っていて、

「おきせ金つば本舗」というのが気になり、

帰りに寄ろうと決めた。

生涯学習センターの駐車場から車を出し、

和菓子屋の横に車を停めたら、

そこは演劇祭最終の演目「刺青」の会場である大慶寺のすぐそばで、

開演を待つ人たちの姿が見えた。

質の悪いことに、そういうのをみると、

演劇も観たくなってしまうのだが、

予約もしていないし、一度決めたことだしと自分に言い聞かせ諦め、

購入した金つばやまんじゅうを手に、浜松に向かい、帰路に就く。

藤枝の、たぶん蓮華寺池公園の存在が大きいと思うのだが、

この周辺(歩けば、歩いてまわることが出来る)の会場で行われる演劇祭は、

良い意味で街のコンパクトさを活用している。

パンフレットには会場間の徒歩移動時間も掲載されていて、

お客さん、会場の決まった場所で座っているだけじゃなく、外へ出ようよ、

というメッセージも伝わる。

それは観劇の楽しみじゃなくて、ハイキングや散歩の役割で、ジャンルが違い、大きなお世話だというのもあるだろう。

でも演劇祭自体をトータルなエンターテインメントと考えると、

いろいろな体験が出来て良い。

「お願い、だから笑って」は音楽とダンスと演劇の融合。

この順番で、登場してきた。

キーボード演奏に、歌。

ダンサーの踊りがあり、

背後にある山から、スーツケースを持った女性が現れ、

演劇が始まる。

ダンサーの方もセリフをしゃべり、俳優でもあった。

「ねずみ狩り」が行われたのは、お茶さんの建物を活用した場所で、

ひとことカフェと言うことは、普段はカフェなのかもしれない。

いわゆる古い建物を現代的に使用するリノベーションであるが、

建物の広さ、佇まいが、とても良かった。

劇場やホールでないところで演劇をやるというのはあるが、

劇場以上に劇場らしいと言うか。

ホールも演劇専用でなく多目的なものが多いので、

決して、演劇をやるにあたり使いやすいばかりではない。

劇場以外でやれば、当然狭すぎたり広すぎたり、形がいびつだったりする。

ところが、ひとことカフェは、会場はスカッと広がりを持ち、天井も高く、

演者もやりやすいし、観客も観やすい気がした。

アートひかりは昨年もここで上演したそうだ。

「ねずみ狩り」と言う1944年生まれのオーストリアの作家ペーター・トゥリーニが23歳の時に書いた作品。

つまり1967年。

世界的な大きな戦争が終わり、

若者が自分たちなりの新しい価値観を求める時代だったかもしれない。

今生きている社会に目を向け、そこに他人事ではなく自らを問う。

そんな作品をまさに、身体を投げ出して演じる劇団の姿勢に驚いた。

アフタートークでは演出家と発行時の訳者である寺尾格さんが登壇。

次に行われる公演の開演時間も考慮したアフタートークのスケジュールに思った。

「清水宏スタンダップコメディ 演劇祭スペシャル」が行われる生涯学習センターは、ひとことカフェから徒歩7分。

「ねずみ狩り」には次に登場する清水宏さんも観に来ていて、

これなどは演劇祭らしい。

また、そんな余裕は自分では考えられないので、さすが百戦錬磨と感心。

例えば落語家なんかもそうだろう。

その日の客を観て、演目を決めるなんて言う方もいるみたいだから、

舞台に立ち続けている人は、ある意味舞台に立つことが日常レベルなのかもしれない。

清水さんは、アフタートークを前に会場を後にする。

わずかな時間で準備をして、16時からの舞台に立つのだろう。

僕は、アフタートークを聞いて、次の会場に進む。

生涯学習センターと言う、382人のキャパの会場が、

スタンダップコメディーの会場としてふさわしかったかどうかはわからない。

清水さんはそんなことお構いなしに、自らのペースに持ち込む。

目の前にいる人、一人残らず全員を楽しませようという気概はプロフェッショナル以外の何物でもない。

ぼんやりしていると、見つけられ指名されるので、うかうかしていられない。

乗れなくても、乗ったふりをしていると、楽しくなってくるなんてこともあるかもしれない。

清水さんは、スタンダップコメディを始めた頃のことを語ったが、

英語もわからないまま、スコットランドの首都エディンバラに行き、5年間スタンダップコメディアンとして過ごしたそうだ。

エディ・マーフィーやウッディアレンがスタンダップコメディ出身だと言うが、

日本に寄席があるように、欧米では、バーやクラブ、専門の小屋などで、しゃべりひとつで笑わせるスタンダップコメディの文化が普通にあるのだろう。

写真は、ひとことカフェ

3月20日に自分が出演する舞台がある関係もあり、

チケットを取るのが直前となった。

行きたかった、まちを歩きながら体験する、

「まちを迷おう、ものがたりを探そう」は、各10人限定だが、6回とも完売だった。

11時から無料公演の蓮華寺池公園 野外音楽堂前芝生広場での「お願い、だから笑って」を観て、

14時30分からひとことカフェでのアートひかり「ねずみ狩り」、

16時から生涯学習センターでの「清水宏スタンダップコメディ 演劇祭スペシャル」に行く計画を立てる。

最後の「刺青」も観たいと思ったが、

前日も豊橋に観劇に行ったし、明日仕事だし・・・、

上演時間と観劇料金のバランスや、総出費なども考慮し、

休日の過ごし方を選ぶ。

選んだ行動にそんなに大きな意味はない。

選択しながら日々生きて行くしかないので、

ある種、偶然が生んだ結果としか言いようがない。

ていねいに作られたプログラムには裏面前面に会場エリアMAPが載っていて、

「おきせ金つば本舗」というのが気になり、

帰りに寄ろうと決めた。

生涯学習センターの駐車場から車を出し、

和菓子屋の横に車を停めたら、

そこは演劇祭最終の演目「刺青」の会場である大慶寺のすぐそばで、

開演を待つ人たちの姿が見えた。

質の悪いことに、そういうのをみると、

演劇も観たくなってしまうのだが、

予約もしていないし、一度決めたことだしと自分に言い聞かせ諦め、

購入した金つばやまんじゅうを手に、浜松に向かい、帰路に就く。

藤枝の、たぶん蓮華寺池公園の存在が大きいと思うのだが、

この周辺(歩けば、歩いてまわることが出来る)の会場で行われる演劇祭は、

良い意味で街のコンパクトさを活用している。

パンフレットには会場間の徒歩移動時間も掲載されていて、

お客さん、会場の決まった場所で座っているだけじゃなく、外へ出ようよ、

というメッセージも伝わる。

それは観劇の楽しみじゃなくて、ハイキングや散歩の役割で、ジャンルが違い、大きなお世話だというのもあるだろう。

でも演劇祭自体をトータルなエンターテインメントと考えると、

いろいろな体験が出来て良い。

「お願い、だから笑って」は音楽とダンスと演劇の融合。

この順番で、登場してきた。

キーボード演奏に、歌。

ダンサーの踊りがあり、

背後にある山から、スーツケースを持った女性が現れ、

演劇が始まる。

ダンサーの方もセリフをしゃべり、俳優でもあった。

「ねずみ狩り」が行われたのは、お茶さんの建物を活用した場所で、

ひとことカフェと言うことは、普段はカフェなのかもしれない。

いわゆる古い建物を現代的に使用するリノベーションであるが、

建物の広さ、佇まいが、とても良かった。

劇場やホールでないところで演劇をやるというのはあるが、

劇場以上に劇場らしいと言うか。

ホールも演劇専用でなく多目的なものが多いので、

決して、演劇をやるにあたり使いやすいばかりではない。

劇場以外でやれば、当然狭すぎたり広すぎたり、形がいびつだったりする。

ところが、ひとことカフェは、会場はスカッと広がりを持ち、天井も高く、

演者もやりやすいし、観客も観やすい気がした。

アートひかりは昨年もここで上演したそうだ。

「ねずみ狩り」と言う1944年生まれのオーストリアの作家ペーター・トゥリーニが23歳の時に書いた作品。

つまり1967年。

世界的な大きな戦争が終わり、

若者が自分たちなりの新しい価値観を求める時代だったかもしれない。

今生きている社会に目を向け、そこに他人事ではなく自らを問う。

そんな作品をまさに、身体を投げ出して演じる劇団の姿勢に驚いた。

アフタートークでは演出家と発行時の訳者である寺尾格さんが登壇。

次に行われる公演の開演時間も考慮したアフタートークのスケジュールに思った。

「清水宏スタンダップコメディ 演劇祭スペシャル」が行われる生涯学習センターは、ひとことカフェから徒歩7分。

「ねずみ狩り」には次に登場する清水宏さんも観に来ていて、

これなどは演劇祭らしい。

また、そんな余裕は自分では考えられないので、さすが百戦錬磨と感心。

例えば落語家なんかもそうだろう。

その日の客を観て、演目を決めるなんて言う方もいるみたいだから、

舞台に立ち続けている人は、ある意味舞台に立つことが日常レベルなのかもしれない。

清水さんは、アフタートークを前に会場を後にする。

わずかな時間で準備をして、16時からの舞台に立つのだろう。

僕は、アフタートークを聞いて、次の会場に進む。

生涯学習センターと言う、382人のキャパの会場が、

スタンダップコメディーの会場としてふさわしかったかどうかはわからない。

清水さんはそんなことお構いなしに、自らのペースに持ち込む。

目の前にいる人、一人残らず全員を楽しませようという気概はプロフェッショナル以外の何物でもない。

ぼんやりしていると、見つけられ指名されるので、うかうかしていられない。

乗れなくても、乗ったふりをしていると、楽しくなってくるなんてこともあるかもしれない。

清水さんは、スタンダップコメディを始めた頃のことを語ったが、

英語もわからないまま、スコットランドの首都エディンバラに行き、5年間スタンダップコメディアンとして過ごしたそうだ。

エディ・マーフィーやウッディアレンがスタンダップコメディ出身だと言うが、

日本に寄席があるように、欧米では、バーやクラブ、専門の小屋などで、しゃべりひとつで笑わせるスタンダップコメディの文化が普通にあるのだろう。

写真は、ひとことカフェ

タグ :藤枝ノ演劇祭3

2024年03月23日 09:59

穂の国とよはし芸術劇場PLATで市民と創造する演劇「地を渡る舟」を観た≫

カテゴリー │演劇

3月2日(土)14時30分~

アフタートークに、作者の長田育恵さん、演出の扇田拓也さんが登壇した。

話を聞くのは、劇場の芸術文化プロデューサーである矢作勝義さん。

今回の「市民と創造する演劇」の題材に「地を渡る舟」を提案したのは、劇場側だと言う。

演出の扇田さんは、過去、長田さん主宰のてがみ座でこの演目を2度演出した。

上演時間150分の演目の提案に、扇田さんは驚いたと言う。

市民の方が参加する劇として、ハードルが高いと思うのも無理はない。

ただし、何年も市民劇を企画している劇場側は、経験から知っている。

市民の人たちがどれほどのことが出来るかを。

上演時間の長さなど大きな問題ではないのだ。

主要登場人物のセリフの多さは、心配するほどのものではない。

演劇をやりたい、

演劇の専門家(プロ)と共に、作り上げたい、

という思いで、応募してきた市民の方々なのだ。

初めて参加される方ばかりではないだろう。

何度か目の方が、経験のない方をサポートしたり、

互いに協力し合う形も自然と出来てくるだろう。

舞台美術として、時代物の民具が上からぶら下がっている。

渋沢栄一の孫である渋沢敬三が、自宅に仲間と集めた郷土玩具や化石を展示した小さな博物館アチック・ミューゼアムは、

若手研究者が集い、名もなき人、漁民や農民の民具を集め研究する場所となっている。

舞台美術に使われている民具は、呼びかけて、市民の方々から提供いただいた物だと言う。

この過程は、とても市民劇らしい。

“演劇”とは直接関係のないような方々が、協力し、

「納屋に、捨てないでたくさん残ってっけど、使いたいっていうんなら、どうぞどうぞ」

などという声が聞こえてくる気がするのだ。

「忘れられた日本人」などを書いた民俗学者・宮本常一の評伝でもあるが、

アチック・ミューゼアムを舞台にした群像劇で、

それぞれの登場人物に等分にスポットが当てられている。

ミューゼアムの主宰者である渋沢。

妻は三菱財閥の岩﨑家出身。

ミューゼアムの研究者たちはそれぞれ研究テーマが違い、東大出身のエリートが多いが、そこに劣等感を抱く立場の者もいる。

渋沢家で働く女中頭と見習い女中。

宮本常一夫妻。

調査協力で出入りするドヤ街出身の女性。

宮本が調査で出向いた先で出会う農民。

そして、陸軍の軍人。

それらステイタスや立場や思いが違う登場人物を役を担った市民たちは演じ分ける。

演劇が経過する時間の中には、

1939年、第二次世界大戦に突入し、1945年、戦争が終わるまでが含まれる。

映画でも小説でも演劇でも、近代史を取り上げることは、日本が直接関わった最後の戦争のことを描くと言うこと。

直截的に描かなくても、どこかしこに忍び込んでいる。

この作品では、戦争による変化を大きなテーマだ。

適性語とされアチック・ミューゼアムは、日本常民文化研究会と名を変える。

ただし、その名には、普通の人たちの文化を研究する場所と言う会の思いを託す。

同じ年齢の若者が戦地に出向く中、自分たちばかりが研究をしていていいのかと言う葛藤。

これは、大きな自然災害の後、自分の仕事が果たして必要なものなのだろうかと考え直す現象と似ている。

これは起こるたびに同じことを繰り返す。

渋沢は戦時下、日本銀行副総裁に、時の総理、東条英機より任ぜられる。

戦争の一方的な被害者である常民の生活を研究する学問を侵されようとしている中、抵抗するが立場上受けざるを得ない。

ただし、世間的には大出世で、彼は後に総裁、貴族院議員、経済人として活動する。

僕が新鮮に思ったのが、終戦により、三菱財閥出身の渋沢の妻、誉子が、財閥解体により、財産を取り上げられる覚悟を夫から聞かれ、戸惑うところ。

考えてみれば、「持ちすぎていた人」が、「それでもたくさん持っている人」に変わるだけなので、

今まで実感を持って感じなかったのかもしれないが、

あまりこういう場面観たことなかったかもと思った。

そう感じたのも、クールなお嬢さんであるが、自分を持ち、夫を支える妻の役を、俳優が的確に演じていたからかもしれない。

宮本常一の評伝として考えると、

戦争の影響が強くて(これは無理もない)、仕事を中心とする自身の生き方に焦点が定まりにくい所はあったかもしれない。

しかし、そもそも宮本常一は、そんなに題材として取り上げられることが多い人物ではない。

大河ドラマとか、歴史映画、歴史小説でも。

民俗学でも今回の演劇でも名が出てくる「遠野物語」の柳田國男は聞いたことがあっても、

宮本常一の名は聞いたことがない、という方も多いのではないか?

(僕にしても何年か前だ)

ただし、今回の市民劇にとっては、各登場人物にスポットがあたっていることが良かったと思う。

また、宮本常一も、身近な登場人物であるひとりの民俗研究者として、観客に受け入れられたのではないか?

それが、研究対象である「名もなき人」、つまり多くの市民たちと結びつき、市民劇であることの価値を生み出していく。

その成果のひとつが、市民の納屋、倉庫、住居から、私有の古い民具を引っ張り出したことではないかと思う。

それらはロビーに、参加者の制作の経過を写したパネルとポスターの中に、集まった民具の一部が展示されていた。

開演前、作者の長田さんが訪れ、それらを愛おしそうに眺めていた。

重要な役割は主要キャストだけではない。

普段は黒子、コロス、群衆、通行人、その他大勢などと言われる役にもきっちり目を配り、

というか、重要な役割としてスポットを当てるくらいの起用の仕方をされていた。

前半、登場する時の、うつむき、地面を眺め、腰が曲がった、低姿勢の、いかにも卑屈な姿、歩き方。

対して、ラストの、頭を上げ、腰を伸ばし、前や上を向き、いかにも前途洋々な姿、行動。

「名もなき人」それぞれの自分自身を語り、演じる。

もうひとつ、やはり音楽が良かった。

開演前の舞台では、すでに音が奏でられ、それらの体裁はミュージシャンではなく、そこに住む人。

生活の中で、音を出しているという、演出。

音楽担当の棚橋寛子さんは、SPAC(静岡県舞台芸術センター)の多くの宮城聰さん演出作品でもおなじみ。

ただし、ギターやヴァイオリンも使用され、それらとはまた違う音楽を感じることが出来た。

アフタートークに、作者の長田育恵さん、演出の扇田拓也さんが登壇した。

話を聞くのは、劇場の芸術文化プロデューサーである矢作勝義さん。

今回の「市民と創造する演劇」の題材に「地を渡る舟」を提案したのは、劇場側だと言う。

演出の扇田さんは、過去、長田さん主宰のてがみ座でこの演目を2度演出した。

上演時間150分の演目の提案に、扇田さんは驚いたと言う。

市民の方が参加する劇として、ハードルが高いと思うのも無理はない。

ただし、何年も市民劇を企画している劇場側は、経験から知っている。

市民の人たちがどれほどのことが出来るかを。

上演時間の長さなど大きな問題ではないのだ。

主要登場人物のセリフの多さは、心配するほどのものではない。

演劇をやりたい、

演劇の専門家(プロ)と共に、作り上げたい、

という思いで、応募してきた市民の方々なのだ。

初めて参加される方ばかりではないだろう。

何度か目の方が、経験のない方をサポートしたり、

互いに協力し合う形も自然と出来てくるだろう。

舞台美術として、時代物の民具が上からぶら下がっている。

渋沢栄一の孫である渋沢敬三が、自宅に仲間と集めた郷土玩具や化石を展示した小さな博物館アチック・ミューゼアムは、

若手研究者が集い、名もなき人、漁民や農民の民具を集め研究する場所となっている。

舞台美術に使われている民具は、呼びかけて、市民の方々から提供いただいた物だと言う。

この過程は、とても市民劇らしい。

“演劇”とは直接関係のないような方々が、協力し、

「納屋に、捨てないでたくさん残ってっけど、使いたいっていうんなら、どうぞどうぞ」

などという声が聞こえてくる気がするのだ。

「忘れられた日本人」などを書いた民俗学者・宮本常一の評伝でもあるが、

アチック・ミューゼアムを舞台にした群像劇で、

それぞれの登場人物に等分にスポットが当てられている。

ミューゼアムの主宰者である渋沢。

妻は三菱財閥の岩﨑家出身。

ミューゼアムの研究者たちはそれぞれ研究テーマが違い、東大出身のエリートが多いが、そこに劣等感を抱く立場の者もいる。

渋沢家で働く女中頭と見習い女中。

宮本常一夫妻。

調査協力で出入りするドヤ街出身の女性。

宮本が調査で出向いた先で出会う農民。

そして、陸軍の軍人。

それらステイタスや立場や思いが違う登場人物を役を担った市民たちは演じ分ける。

演劇が経過する時間の中には、

1939年、第二次世界大戦に突入し、1945年、戦争が終わるまでが含まれる。

映画でも小説でも演劇でも、近代史を取り上げることは、日本が直接関わった最後の戦争のことを描くと言うこと。

直截的に描かなくても、どこかしこに忍び込んでいる。

この作品では、戦争による変化を大きなテーマだ。

適性語とされアチック・ミューゼアムは、日本常民文化研究会と名を変える。

ただし、その名には、普通の人たちの文化を研究する場所と言う会の思いを託す。

同じ年齢の若者が戦地に出向く中、自分たちばかりが研究をしていていいのかと言う葛藤。

これは、大きな自然災害の後、自分の仕事が果たして必要なものなのだろうかと考え直す現象と似ている。

これは起こるたびに同じことを繰り返す。

渋沢は戦時下、日本銀行副総裁に、時の総理、東条英機より任ぜられる。

戦争の一方的な被害者である常民の生活を研究する学問を侵されようとしている中、抵抗するが立場上受けざるを得ない。

ただし、世間的には大出世で、彼は後に総裁、貴族院議員、経済人として活動する。

僕が新鮮に思ったのが、終戦により、三菱財閥出身の渋沢の妻、誉子が、財閥解体により、財産を取り上げられる覚悟を夫から聞かれ、戸惑うところ。

考えてみれば、「持ちすぎていた人」が、「それでもたくさん持っている人」に変わるだけなので、

今まで実感を持って感じなかったのかもしれないが、

あまりこういう場面観たことなかったかもと思った。

そう感じたのも、クールなお嬢さんであるが、自分を持ち、夫を支える妻の役を、俳優が的確に演じていたからかもしれない。

宮本常一の評伝として考えると、

戦争の影響が強くて(これは無理もない)、仕事を中心とする自身の生き方に焦点が定まりにくい所はあったかもしれない。

しかし、そもそも宮本常一は、そんなに題材として取り上げられることが多い人物ではない。

大河ドラマとか、歴史映画、歴史小説でも。

民俗学でも今回の演劇でも名が出てくる「遠野物語」の柳田國男は聞いたことがあっても、

宮本常一の名は聞いたことがない、という方も多いのではないか?

(僕にしても何年か前だ)

ただし、今回の市民劇にとっては、各登場人物にスポットがあたっていることが良かったと思う。

また、宮本常一も、身近な登場人物であるひとりの民俗研究者として、観客に受け入れられたのではないか?

それが、研究対象である「名もなき人」、つまり多くの市民たちと結びつき、市民劇であることの価値を生み出していく。

その成果のひとつが、市民の納屋、倉庫、住居から、私有の古い民具を引っ張り出したことではないかと思う。

それらはロビーに、参加者の制作の経過を写したパネルとポスターの中に、集まった民具の一部が展示されていた。

開演前、作者の長田さんが訪れ、それらを愛おしそうに眺めていた。

重要な役割は主要キャストだけではない。

普段は黒子、コロス、群衆、通行人、その他大勢などと言われる役にもきっちり目を配り、

というか、重要な役割としてスポットを当てるくらいの起用の仕方をされていた。

前半、登場する時の、うつむき、地面を眺め、腰が曲がった、低姿勢の、いかにも卑屈な姿、歩き方。

対して、ラストの、頭を上げ、腰を伸ばし、前や上を向き、いかにも前途洋々な姿、行動。

「名もなき人」それぞれの自分自身を語り、演じる。

もうひとつ、やはり音楽が良かった。

開演前の舞台では、すでに音が奏でられ、それらの体裁はミュージシャンではなく、そこに住む人。

生活の中で、音を出しているという、演出。

音楽担当の棚橋寛子さんは、SPAC(静岡県舞台芸術センター)の多くの宮城聰さん演出作品でもおなじみ。

ただし、ギターやヴァイオリンも使用され、それらとはまた違う音楽を感じることが出来た。

2024年03月17日 07:43

人宿町やどりぎ座で、劇団ストレイシープス×劇団渡辺「班女」「アッシャー家の崩壊」を観た≫

カテゴリー │演劇

2月26日(月)20時~

平日月曜の夜の公演なのだが、

開演前時間があり、劇場あたりを歩いていて、

入りたくなる店構えの店がたくさんあって、目が行って、困った。

これは見慣れない町ゆえかもしれないが、

人宿町というしゃれた名前の場所に劇場はふさわしい気がした。

演劇を鑑賞した後に、カフェに行ったり、バーに行ったりというのも容易に想像できる。

と言うより、帰り道、つい寄ってしまいたくなるのだ。

劇団ストレイシープス×劇団渡辺という二つの劇団のコラボレーション企画。

劇団渡辺演出の「班女」は古今東西の古典作品を自分たち流に作り上げるのが得意な、劇団のレパートリー。

三島由紀夫の近代能楽集は、現在でも、比較的よく上演される戯曲だと思う。

能楽の演目を元に三島文学の文体で書かれた戯曲は、長台詞も多く、決して演じやすくはない。

「班女」が発表されたのは、1956年。

それでも惹かれ、手掛ける人たちが時代を経てもいる。

また、演じやすい時間の長さも大きな理由だと思う。

「アッシャー家の崩壊」はエドガー・アラン・ポーの小説を演劇にした。

劇団ストレイシープスの山田清顕さんの演出。

1839年に発表されたゴシック風の幻想小説で、ポーの、代表的な短編作品。

語りとダンス、抽象的演出(ここでは枠を効果的に使っていた)を特徴とする。

小説を読むときは、読者のペースで読むことが出来るが、

演劇の場合、演者のペースに、観客は合わせて行くしかない。

言葉がわかりにくいな、ペースが速いな、と思っても、

演劇はどんどん前に進んでいく。

今回のコラボレーションの意義は、それぞれの劇団の特徴を組み合わせたことにあると思う。

1作にまとめるのでなく、それぞれの劇団の特徴を活かすように2作にした。

「班女」なら、老嬢 実子を演じる蔭山ひさ枝さんは、この戯曲の文体を言い馴れている。

対して、共演する劇団ストレイシープスのメンバーは、初めて対峙する文体だったかもしれない。

普段使う言葉とも違う。

いつも演じる演劇の言葉とも違う。

でも、新しいことへのチャレンジは、演劇人にとり、挑むべきことでもある。

その表れで、狂女 花子と青年 吉雄の役はダブルキャストになっている。

「アッシャー家の崩壊」なら、抽象性を引き立たせるアンサンブルダンスが活かされている。

これは劇団ストレイシープスの特徴だろう。

物語を伝えるために、演劇的な視覚表現で、観客を楽しませてくれる。

そのアンサンブルに蔭山さんも加わり踊る。

普段踊っているのか僕は知らないが、公演の為、振付を覚え、共に練習を重ねる。

そんな創る過程が、想像できるのも、単独公演と違うコラボレーション企画の楽しみ。

僕が観たのは26日の公演だけなので、

ダブルキャストの出番のなかった方の演技は見ていない。

僕が観た回ではアンサンブルでの出演の方が、どのようなセリフをしゃべったのかは、

やはり気になる。

上演後は、その場にカウンターが現れて、バーに変わるというアナウンスがされた。

週初めの平日の夜で、浜松に戻る必要もあり、僕はバーに変身する前に会場を後にした。

平日月曜の夜の公演なのだが、

開演前時間があり、劇場あたりを歩いていて、

入りたくなる店構えの店がたくさんあって、目が行って、困った。

これは見慣れない町ゆえかもしれないが、

人宿町というしゃれた名前の場所に劇場はふさわしい気がした。

演劇を鑑賞した後に、カフェに行ったり、バーに行ったりというのも容易に想像できる。

と言うより、帰り道、つい寄ってしまいたくなるのだ。

劇団ストレイシープス×劇団渡辺という二つの劇団のコラボレーション企画。

劇団渡辺演出の「班女」は古今東西の古典作品を自分たち流に作り上げるのが得意な、劇団のレパートリー。

三島由紀夫の近代能楽集は、現在でも、比較的よく上演される戯曲だと思う。

能楽の演目を元に三島文学の文体で書かれた戯曲は、長台詞も多く、決して演じやすくはない。

「班女」が発表されたのは、1956年。

それでも惹かれ、手掛ける人たちが時代を経てもいる。

また、演じやすい時間の長さも大きな理由だと思う。

「アッシャー家の崩壊」はエドガー・アラン・ポーの小説を演劇にした。

劇団ストレイシープスの山田清顕さんの演出。

1839年に発表されたゴシック風の幻想小説で、ポーの、代表的な短編作品。

語りとダンス、抽象的演出(ここでは枠を効果的に使っていた)を特徴とする。

小説を読むときは、読者のペースで読むことが出来るが、

演劇の場合、演者のペースに、観客は合わせて行くしかない。

言葉がわかりにくいな、ペースが速いな、と思っても、

演劇はどんどん前に進んでいく。

今回のコラボレーションの意義は、それぞれの劇団の特徴を組み合わせたことにあると思う。

1作にまとめるのでなく、それぞれの劇団の特徴を活かすように2作にした。

「班女」なら、老嬢 実子を演じる蔭山ひさ枝さんは、この戯曲の文体を言い馴れている。

対して、共演する劇団ストレイシープスのメンバーは、初めて対峙する文体だったかもしれない。

普段使う言葉とも違う。

いつも演じる演劇の言葉とも違う。

でも、新しいことへのチャレンジは、演劇人にとり、挑むべきことでもある。

その表れで、狂女 花子と青年 吉雄の役はダブルキャストになっている。

「アッシャー家の崩壊」なら、抽象性を引き立たせるアンサンブルダンスが活かされている。

これは劇団ストレイシープスの特徴だろう。

物語を伝えるために、演劇的な視覚表現で、観客を楽しませてくれる。

そのアンサンブルに蔭山さんも加わり踊る。

普段踊っているのか僕は知らないが、公演の為、振付を覚え、共に練習を重ねる。

そんな創る過程が、想像できるのも、単独公演と違うコラボレーション企画の楽しみ。

僕が観たのは26日の公演だけなので、

ダブルキャストの出番のなかった方の演技は見ていない。

僕が観た回ではアンサンブルでの出演の方が、どのようなセリフをしゃべったのかは、

やはり気になる。

上演後は、その場にカウンターが現れて、バーに変わるというアナウンスがされた。

週初めの平日の夜で、浜松に戻る必要もあり、僕はバーに変身する前に会場を後にした。

2024年03月13日 07:06

3月20日(水祝)14時~鴨江アートセンター「二人 Vol.1」に出演すること≫

カテゴリー │演劇

2月25日の「生きるフリー素材」の後も、以下の芝居を観ている。

2月26日(月) 人宿町やどりぎ座で、劇団ストレイシープ×劇団渡辺 「班女」「アッシャー家の崩壊」

3月2日(土) 穂の国とよはし芸術劇場PLATで、市民と創造する演劇「地を渡る舟」

3月3日(日) 藤枝ノ演劇祭3へ行き、

蓮華寺池公園 野外音楽堂前芝生広場で、「お願い、だから笑って」、

ひとことカフェで、アートひかり「ねずみ狩り」、

生涯学習センターで、「清水宏スタンダップコメディ演劇祭スペシャル」の3本。

本当はそれどころではないとも思うのだが、

3月20日(水祝)に鴨江アートセンター104号室で、14時から行われる、

「二人 VOL.1」に出演する。

タイトルの「二人」とはダンサー二人の意味で、僕はそこには入っていない。

「テラ・ダンス・ムジカ」というユニットで、プログラムのひとつに参加する形だ。

昨年より、「テラ ダンス ムジカ」という、運営に携わる路上演劇祭Japan in 浜松で知り合ったメンバーとユニットを組むようになった。

テラは僕、寺田だが、あとは、文字通りダンス、そしてムジカはラテン語、イタリア語、スペイン語などで音楽の意味。

僕は、演劇的行為をするので、

結果、『演劇×ダンス×音楽』と、ジャンルを掛け合わせた上演となる。

2023年6月10日、路上演劇祭Japan in 浜松2023で、いじめられっ子の男の子が黒板に変身して復讐する「ブラックボードマシーン」、

11月3日、袋井のLive & Cafeマムゼルで、スーパーマーケットで死にたいと願う女が何となく生きて行こうとする「スーパーマーケット」を上演した。

ここ試みの恐ろしいところが、

お互いに会って、練習をあまりしない、ほぼ即興に近い形で行うということだ。

音楽の竹嶋賢一さん(チェロ、コントラバス、ギター等弦楽器)と加茂雄暉さん(サックス、ピアノ)の奏法は、

即興演奏だ。(アドリブ、インプロビゼーション)

1940年代のビバップに端を発するモダン・ジャズと言われるスタイル、と調べると書いてあるが、

僕はあまり良く知らない。

浜松市高台協働センターで、「子供の為の音楽研究会」という看板を掲げて、

ピアノのある大きな部屋にたくさんの楽器とたくさんのアナログレコード(とレコードプレイヤー)を持ち込んでいた竹嶋さん。

その部屋には子供どころか、竹嶋さん以外には誰もいなかった。

そんな不思議な空間に、たまたま用があり来ていた路上演劇祭Japan実行委員会の代表、里見のぞみさんが、

看板に興味を持ち、部屋に入り込むことから、出会いが生まれる。

そこから、路上演劇祭に関わるようになるが、その時、「演劇」「音楽」の区別は頭にない。

加茂雄暉君は、2022年の砂山銀座サザンクロス商店街での路上演劇祭にて、

杉浦麻友美さんの「はままつ・つながり・アート」で演奏したことから、始まる。

メキシコの高校生とZOOMでつながった「朝のリレー」でも自作の詩を読んだ。

竹嶋さんと雄暉君は、主に音楽的に気が合ったのか、それから良く、共に活動している。

ダンスの杉浦麻友美さんは、現代舞踊(モダンダンス)の団体に長く所属していて、今はフリーで活動を行っている。

その団体の紹介では、クラシックバレエ・リトミック・モダンダンスを基礎に訓練していく、とある。

日本の創作舞踊の礎を築いた石井漠さん、義妹の石井小浪さんの系列を引き続いでいる。

石井漠さんのお名前は、先日初めて読んだ「窓際のトットちゃん」にも新しい身体の動かし方を教える先生として、登場していた。

やはり僕は何となくはフーンと思うのだが、あまりよく知らない。

麻友美さんは、いつ、どこで、誰とでも踊りますよ、という無敵なスタンスで、あちらこちらで踊っている。

まるで、ぴーひゃらぴーひゃらまるこちゃんだ。

「何でもかんでもみんな~、(ウーベイビー)踊りを踊っているよ~♪」

今回、当初、ダンサーには、野中風花さんが出演する予定だったが、

外せない予定が出来てしまい、Yochhiさんが出演する。

どちらのダンスも僕はまだ拝見したことがない。

野中さんはベルリンに在住して踊っていたという経歴に単純に驚き、

Yocchiさんは男性らしい、それしか知らない。

後日追記。

→大変失礼いたしました。

女性であるということ、ご指摘受けました。

楽器を弾くことも踊ることもしない僕は、演劇を担う形になっているが、

これがまた難しい。

即興の中に入り込むには、即興で応じるのも方法だろうが、

即興で演じられる演劇をそんなに観たことがない。

稽古には場面設定だけで台詞や動きを自ら考えるという(地獄のような)稽古、エチュードという手法があるし、

即興演劇、インプロと言う言葉がある。

日本では聞きなれなくても海外では結構盛んらしい。(知らんけど)

演劇の為のワークショップや実生活で役立たせるための教室でも活用されているようだ。

例えば、さまざまな状況で、当意即妙に自発的な対応や行動が出来るようになる。

そんな魔法のような効果を得ることが出来たら、さぞ楽々と生きれることだろう。

ただし、そうした即興劇のみの演劇公演は僕が知る限りあまり耳にしない。

まるで即興みたいにセリフをしゃべっていると感じる舞台はあっても、

俳優はセリフを覚え、稽古を積んで舞台に立っている。

浜松市内で、即興劇のみの公演を観たことがある。

それは、一堂に会した何人かの俳優に対し、お題(テーマ)が出て、それに即し、即興劇が始まり、ほどいい所で締める。

たったひとりの俳優が、即興で演劇を作っていくのではない。

共演者がいて、全員で協力しながら、登場人物を決めたり、場面を作り、話を進めていく。

お題が変わり続々演じられ、結果、何本かの短い劇が出来上がっていく。

その発した言葉を書き留めれば、戯曲が出来る。

つかこうへいという、劇作家・演出家は、俳優にその場でセリフを伝える、口立てという台本を使わない手法で演出していったというが、

稽古場が、劇作の場でもあったということか?

これこそ、劇作の即興力とも言えようか?

ただし、そんなことをやっている人はめったにいない。

トップレベルのプロ野球で投手と打者の二刀流が大谷選手くらいしかいないように。

もちろん僕などにそんなことは出来ない。

だから、僕は、テラ・ダンス・ムジカで行うとき、事前に台本を用意する。

即興のダンスや音楽に即興の言葉で挑めば、

たぶん、公衆の面前などで、ひとりでぶつぶつ言っている方と同様になってしまうだろう。

それは、何か意味があることかもしれないが、聞いてるまわりの人がそうは思ってはくれない。

用意した言葉を、その場で思いついたように表現できれば良いが、

どのようにしたらいいだろう、と考えるうち、

テレビで、ミュージシャンのボブ・ディランの詩を取り上げていた。

ディランの詩は、ノーベル文学賞まで受賞したが、

彼の詩を、古代ギリシアのホメロスの詩と結び付けていた。

当時、詩=歌で、詩人は歌手と呼ばれていたそうである。

つまり、詩は石に刻まれたり、紙に書かれた文字で完結していなくて、

人々に対し、語られていたそうだ。

口承と言う。

ホメロスは盲人であったと言われていて、

「イーリアス」や「オデュッセイア」などの叙事詩を伝えるには、語るしかなかったのかもしれない。

ディランはギターで旋律を奏で、詩を歌い、伝える。

僕と同様に語るべきものでもないが、

「詩を伝える」

という意味では、ああ、そうか、と思った。

言葉の切れ端が積み重なり、詩となるし、戯曲ともなる。

そういう気持ちで、

言葉を投げ出そう。

(事前に書いた台本であるけれども)

そういう気持ちに至る。

今回書いたのがタイトル「名のなき人」。

ひとりの路上生活者を題材にした。

これは誰だろうか?

オレだろうか?

前置きが長くなったが、

言いたいことはひとつ!

「ぜひ見に来てくださいね!!」

お問い合わせは僕のアドレスでもOK。

↓

tetora@kyj.biglibe.ne.jp

※チラシの出演者変更

野中風花→Yocchi

2月26日(月) 人宿町やどりぎ座で、劇団ストレイシープ×劇団渡辺 「班女」「アッシャー家の崩壊」

3月2日(土) 穂の国とよはし芸術劇場PLATで、市民と創造する演劇「地を渡る舟」

3月3日(日) 藤枝ノ演劇祭3へ行き、

蓮華寺池公園 野外音楽堂前芝生広場で、「お願い、だから笑って」、

ひとことカフェで、アートひかり「ねずみ狩り」、

生涯学習センターで、「清水宏スタンダップコメディ演劇祭スペシャル」の3本。

本当はそれどころではないとも思うのだが、

3月20日(水祝)に鴨江アートセンター104号室で、14時から行われる、

「二人 VOL.1」に出演する。

タイトルの「二人」とはダンサー二人の意味で、僕はそこには入っていない。

「テラ・ダンス・ムジカ」というユニットで、プログラムのひとつに参加する形だ。

昨年より、「テラ ダンス ムジカ」という、運営に携わる路上演劇祭Japan in 浜松で知り合ったメンバーとユニットを組むようになった。

テラは僕、寺田だが、あとは、文字通りダンス、そしてムジカはラテン語、イタリア語、スペイン語などで音楽の意味。

僕は、演劇的行為をするので、

結果、『演劇×ダンス×音楽』と、ジャンルを掛け合わせた上演となる。

2023年6月10日、路上演劇祭Japan in 浜松2023で、いじめられっ子の男の子が黒板に変身して復讐する「ブラックボードマシーン」、

11月3日、袋井のLive & Cafeマムゼルで、スーパーマーケットで死にたいと願う女が何となく生きて行こうとする「スーパーマーケット」を上演した。

ここ試みの恐ろしいところが、

お互いに会って、練習をあまりしない、ほぼ即興に近い形で行うということだ。

音楽の竹嶋賢一さん(チェロ、コントラバス、ギター等弦楽器)と加茂雄暉さん(サックス、ピアノ)の奏法は、

即興演奏だ。(アドリブ、インプロビゼーション)

1940年代のビバップに端を発するモダン・ジャズと言われるスタイル、と調べると書いてあるが、

僕はあまり良く知らない。

浜松市高台協働センターで、「子供の為の音楽研究会」という看板を掲げて、

ピアノのある大きな部屋にたくさんの楽器とたくさんのアナログレコード(とレコードプレイヤー)を持ち込んでいた竹嶋さん。

その部屋には子供どころか、竹嶋さん以外には誰もいなかった。

そんな不思議な空間に、たまたま用があり来ていた路上演劇祭Japan実行委員会の代表、里見のぞみさんが、

看板に興味を持ち、部屋に入り込むことから、出会いが生まれる。

そこから、路上演劇祭に関わるようになるが、その時、「演劇」「音楽」の区別は頭にない。

加茂雄暉君は、2022年の砂山銀座サザンクロス商店街での路上演劇祭にて、

杉浦麻友美さんの「はままつ・つながり・アート」で演奏したことから、始まる。

メキシコの高校生とZOOMでつながった「朝のリレー」でも自作の詩を読んだ。

竹嶋さんと雄暉君は、主に音楽的に気が合ったのか、それから良く、共に活動している。

ダンスの杉浦麻友美さんは、現代舞踊(モダンダンス)の団体に長く所属していて、今はフリーで活動を行っている。

その団体の紹介では、クラシックバレエ・リトミック・モダンダンスを基礎に訓練していく、とある。

日本の創作舞踊の礎を築いた石井漠さん、義妹の石井小浪さんの系列を引き続いでいる。

石井漠さんのお名前は、先日初めて読んだ「窓際のトットちゃん」にも新しい身体の動かし方を教える先生として、登場していた。

やはり僕は何となくはフーンと思うのだが、あまりよく知らない。

麻友美さんは、いつ、どこで、誰とでも踊りますよ、という無敵なスタンスで、あちらこちらで踊っている。

まるで、ぴーひゃらぴーひゃらまるこちゃんだ。

「何でもかんでもみんな~、(ウーベイビー)踊りを踊っているよ~♪」

今回、当初、ダンサーには、野中風花さんが出演する予定だったが、

外せない予定が出来てしまい、Yochhiさんが出演する。

どちらのダンスも僕はまだ拝見したことがない。

野中さんはベルリンに在住して踊っていたという経歴に単純に驚き、

Yocchiさんは男性らしい、それしか知らない。

後日追記。

→大変失礼いたしました。

女性であるということ、ご指摘受けました。

楽器を弾くことも踊ることもしない僕は、演劇を担う形になっているが、

これがまた難しい。

即興の中に入り込むには、即興で応じるのも方法だろうが、

即興で演じられる演劇をそんなに観たことがない。

稽古には場面設定だけで台詞や動きを自ら考えるという(地獄のような)稽古、エチュードという手法があるし、

即興演劇、インプロと言う言葉がある。

日本では聞きなれなくても海外では結構盛んらしい。(知らんけど)

演劇の為のワークショップや実生活で役立たせるための教室でも活用されているようだ。

例えば、さまざまな状況で、当意即妙に自発的な対応や行動が出来るようになる。

そんな魔法のような効果を得ることが出来たら、さぞ楽々と生きれることだろう。

ただし、そうした即興劇のみの演劇公演は僕が知る限りあまり耳にしない。

まるで即興みたいにセリフをしゃべっていると感じる舞台はあっても、

俳優はセリフを覚え、稽古を積んで舞台に立っている。

浜松市内で、即興劇のみの公演を観たことがある。

それは、一堂に会した何人かの俳優に対し、お題(テーマ)が出て、それに即し、即興劇が始まり、ほどいい所で締める。

たったひとりの俳優が、即興で演劇を作っていくのではない。

共演者がいて、全員で協力しながら、登場人物を決めたり、場面を作り、話を進めていく。

お題が変わり続々演じられ、結果、何本かの短い劇が出来上がっていく。

その発した言葉を書き留めれば、戯曲が出来る。

つかこうへいという、劇作家・演出家は、俳優にその場でセリフを伝える、口立てという台本を使わない手法で演出していったというが、

稽古場が、劇作の場でもあったということか?

これこそ、劇作の即興力とも言えようか?

ただし、そんなことをやっている人はめったにいない。

トップレベルのプロ野球で投手と打者の二刀流が大谷選手くらいしかいないように。

もちろん僕などにそんなことは出来ない。

だから、僕は、テラ・ダンス・ムジカで行うとき、事前に台本を用意する。

即興のダンスや音楽に即興の言葉で挑めば、

たぶん、公衆の面前などで、ひとりでぶつぶつ言っている方と同様になってしまうだろう。

それは、何か意味があることかもしれないが、聞いてるまわりの人がそうは思ってはくれない。

用意した言葉を、その場で思いついたように表現できれば良いが、

どのようにしたらいいだろう、と考えるうち、

テレビで、ミュージシャンのボブ・ディランの詩を取り上げていた。

ディランの詩は、ノーベル文学賞まで受賞したが、

彼の詩を、古代ギリシアのホメロスの詩と結び付けていた。

当時、詩=歌で、詩人は歌手と呼ばれていたそうである。

つまり、詩は石に刻まれたり、紙に書かれた文字で完結していなくて、

人々に対し、語られていたそうだ。

口承と言う。

ホメロスは盲人であったと言われていて、

「イーリアス」や「オデュッセイア」などの叙事詩を伝えるには、語るしかなかったのかもしれない。

ディランはギターで旋律を奏で、詩を歌い、伝える。

僕と同様に語るべきものでもないが、

「詩を伝える」

という意味では、ああ、そうか、と思った。

言葉の切れ端が積み重なり、詩となるし、戯曲ともなる。

そういう気持ちで、

言葉を投げ出そう。

(事前に書いた台本であるけれども)

そういう気持ちに至る。

今回書いたのがタイトル「名のなき人」。

ひとりの路上生活者を題材にした。

これは誰だろうか?

オレだろうか?

前置きが長くなったが、

言いたいことはひとつ!

「ぜひ見に来てくださいね!!」

お問い合わせは僕のアドレスでもOK。

↓

tetora@kyj.biglibe.ne.jp

※チラシの出演者変更

野中風花→Yocchi

2024年03月12日 19:02

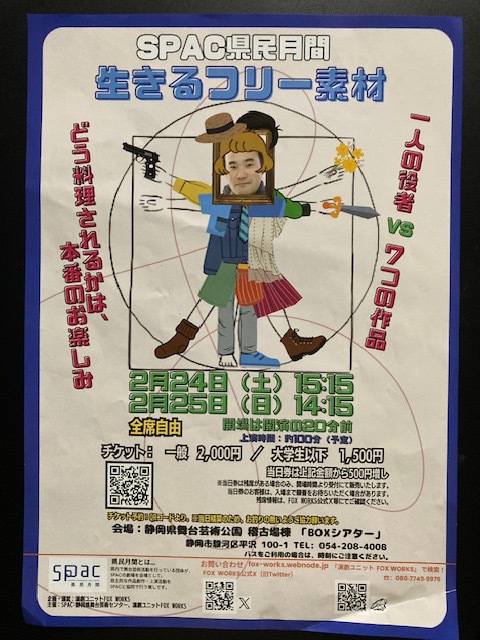

静岡県舞台芸術劇場BOXシアターで「生きるフリー素材」を観た≫

カテゴリー │演劇

2月25日(日)14時15分~

この日は雨だった。

浜松から車で行ったが、会場である舞台芸術公園は、日本平山頂に向かう山の中腹にある。

駐車場から、

野外劇場や研修交流宿泊棟などもある公園の稽古場棟「BOXシアター」へ向かう道は、

晴れなら気持ちが良いが、雨なら・・・。

これも生の舞台を観に行く興趣のひとつだと、慰める。

会場の名前が、稽古場棟「BOXシアター」なのだ。

傘を差し、修行の場に行程を歩む。

SPAC県民月間は、

県内で舞台活動を行っている団体が、SPACの劇場を会場として、

自主的な作品創作・上演活動をSPACと協同で行う、とチラシにある。

“協同”と言うのが、どれくらいの範囲のものなのかは、

参加したことがないのでわからないが、

そのあたりは、公益財団法人故の、ひとつの使命として、

行っているのだろう。

演劇人「狐野トシノリ」を“フリー素材(役者)”として提供するので、

彼を使い、10分程度の短編芝居を作ってみませんか?

という呼びかけに対し、7組が応じる。

狐野さんへのアプローチがそれぞれ異なり、興味深かった。

対狐野さんだけではなく、

別々に作るとは言え、行われるのは同じ日同じ場所、

共に、

さまざまな作用が働く、と思う。

セリフがあったり、なかったり、

動きがあったり、なかったり。

忖度かもしれないし、思いやりかもしれない。

ただし、作り手のやりたい演劇は変えない。

それぞれの演劇をやる理由が見えてくる。

「狐野トシノリ」を通して。

猫熊 「マッチングヒーロー」

助けを求められたヒーローが呼ばれるごとにお決まりの言葉を名乗るが、そのアイテムが増えて行く。

特定の演劇のワークショップ課題を思い起こさせ、「圧を加えて行く構造」にこれも演劇の現場から生まれたんだなあと実感。

イチニノ 「ぜんぶきあつのせいだ」

ひとりの男のモノローグで演じる“きあつ”のせいを、文字パネルを用いて呼応し、いろいろなせいにして行く。

負担が圧倒的に大きいのはモノローグを語るイチニノの俳優だが、1本目は攻められていた狐野さんが逆の立場でとても楽しそう。

加藤解放区による「校長上京劇場2024」

永田莉子さんの多彩な手段を用いた語りに対し、狐野さんが、動きで反応。

SPAC宮城聰さんの語り(スピーカー)と動作(ムーバー)を分けた演出を思い起こすが、語りと舞を分けるのは舞台芸能の伝統でもある。

Ya-ma 「SXXしないと出られない部屋」

漫才のM-1、コントのキングオブザコントではあまり見かけないが、ピン芸のR-1では、裸芸は王道でもある。

演劇か演芸か、笑い志向の作品にとり、時には悩ましい批評を受けるのは覚悟の上。この企画ならではのギリギリ演劇。

竹内芳 「午後の恐竜」

日常に恐竜時代が入り込み、そこから進化していく星新一のショート・ショートを演劇化。

ひとりの男が、変わりゆく状況の変化に対し、ひたすら反応。演劇は何かを創っているとも言えるが、ひたすら引き受けているとも言える。

小粥幸弘 「レター」

狐野さんに迷惑をかけないという、競争社会で「我れが我れが、狐野さんを!」から離れた奥ゆかしいスタンスがなぜかおかしい。

レターと言う形の台本を読ませる気遣いと共に、ホントは別の題材を考えていたという本音も匂わせる。これもまた生の舞台。

浅野雅人(FOX WORKS) 「スーツ」

同じ劇団の所属するメンバーらしい、主宰でもある狐野氏への愛あるオマージュ。

身体ひとつの俳優に対し、演目が進むにつれ、対処が変わっていくのが、生の舞台らしく、生々しい。皆のリレーの最後のバトン。

演目の合間にMCによる作者、演出者、出演者とのインタビューが入る。

その間には狐野さんの着替えタイムも入る。

チラシには上演時間を約100分を予定とされていたが、終了したときは120分を過ぎていた。

インタビューは長めになりがち。

それは、参加してくれた人への気持ちが入るからだ。

もちろんこれは観客へのサービスでもある。

これは、単に僕が思い浮かべた仮定だが、

課題とする作品時間約10分をノンストップでやってみたらどうだっただろう。

衣装は早替え、歌舞伎とかのように黒子が協力して。

場所は街中のせまっくるしい小さな劇場がいいかもしれない。

一人の役者が作り手が異なるさまざまな世界を右往左往する。

観客は濃密な60分の1本の芝居を観る体験をする。

これもまたひとつ。

この日は雨だった。

浜松から車で行ったが、会場である舞台芸術公園は、日本平山頂に向かう山の中腹にある。

駐車場から、

野外劇場や研修交流宿泊棟などもある公園の稽古場棟「BOXシアター」へ向かう道は、

晴れなら気持ちが良いが、雨なら・・・。

これも生の舞台を観に行く興趣のひとつだと、慰める。

会場の名前が、稽古場棟「BOXシアター」なのだ。

傘を差し、修行の場に行程を歩む。

SPAC県民月間は、

県内で舞台活動を行っている団体が、SPACの劇場を会場として、

自主的な作品創作・上演活動をSPACと協同で行う、とチラシにある。

“協同”と言うのが、どれくらいの範囲のものなのかは、

参加したことがないのでわからないが、

そのあたりは、公益財団法人故の、ひとつの使命として、

行っているのだろう。

演劇人「狐野トシノリ」を“フリー素材(役者)”として提供するので、

彼を使い、10分程度の短編芝居を作ってみませんか?

という呼びかけに対し、7組が応じる。

狐野さんへのアプローチがそれぞれ異なり、興味深かった。

対狐野さんだけではなく、

別々に作るとは言え、行われるのは同じ日同じ場所、

共に、

さまざまな作用が働く、と思う。

セリフがあったり、なかったり、

動きがあったり、なかったり。

忖度かもしれないし、思いやりかもしれない。

ただし、作り手のやりたい演劇は変えない。

それぞれの演劇をやる理由が見えてくる。

「狐野トシノリ」を通して。

猫熊 「マッチングヒーロー」

助けを求められたヒーローが呼ばれるごとにお決まりの言葉を名乗るが、そのアイテムが増えて行く。

特定の演劇のワークショップ課題を思い起こさせ、「圧を加えて行く構造」にこれも演劇の現場から生まれたんだなあと実感。

イチニノ 「ぜんぶきあつのせいだ」

ひとりの男のモノローグで演じる“きあつ”のせいを、文字パネルを用いて呼応し、いろいろなせいにして行く。

負担が圧倒的に大きいのはモノローグを語るイチニノの俳優だが、1本目は攻められていた狐野さんが逆の立場でとても楽しそう。

加藤解放区による「校長上京劇場2024」

永田莉子さんの多彩な手段を用いた語りに対し、狐野さんが、動きで反応。

SPAC宮城聰さんの語り(スピーカー)と動作(ムーバー)を分けた演出を思い起こすが、語りと舞を分けるのは舞台芸能の伝統でもある。

Ya-ma 「SXXしないと出られない部屋」

漫才のM-1、コントのキングオブザコントではあまり見かけないが、ピン芸のR-1では、裸芸は王道でもある。

演劇か演芸か、笑い志向の作品にとり、時には悩ましい批評を受けるのは覚悟の上。この企画ならではのギリギリ演劇。

竹内芳 「午後の恐竜」

日常に恐竜時代が入り込み、そこから進化していく星新一のショート・ショートを演劇化。

ひとりの男が、変わりゆく状況の変化に対し、ひたすら反応。演劇は何かを創っているとも言えるが、ひたすら引き受けているとも言える。

小粥幸弘 「レター」

狐野さんに迷惑をかけないという、競争社会で「我れが我れが、狐野さんを!」から離れた奥ゆかしいスタンスがなぜかおかしい。

レターと言う形の台本を読ませる気遣いと共に、ホントは別の題材を考えていたという本音も匂わせる。これもまた生の舞台。

浅野雅人(FOX WORKS) 「スーツ」

同じ劇団の所属するメンバーらしい、主宰でもある狐野氏への愛あるオマージュ。

身体ひとつの俳優に対し、演目が進むにつれ、対処が変わっていくのが、生の舞台らしく、生々しい。皆のリレーの最後のバトン。

演目の合間にMCによる作者、演出者、出演者とのインタビューが入る。

その間には狐野さんの着替えタイムも入る。

チラシには上演時間を約100分を予定とされていたが、終了したときは120分を過ぎていた。

インタビューは長めになりがち。

それは、参加してくれた人への気持ちが入るからだ。

もちろんこれは観客へのサービスでもある。

これは、単に僕が思い浮かべた仮定だが、

課題とする作品時間約10分をノンストップでやってみたらどうだっただろう。

衣装は早替え、歌舞伎とかのように黒子が協力して。

場所は街中のせまっくるしい小さな劇場がいいかもしれない。

一人の役者が作り手が異なるさまざまな世界を右往左往する。

観客は濃密な60分の1本の芝居を観る体験をする。

これもまたひとつ。

2024年03月09日 10:59

はままちプラスで「ポエデイ」を聴いた≫

カテゴリー │いろいろ見た

2月24日(土)

新浜松駅前の、はままちプラスで、詩や文芸のZINEの販売会と詩の朗読を行

「ポエデイ」というイベントが開かれた。

ZINEという言葉は当日いただいたチラシに載っていたが、

不勉強にもその言葉を知らなかった。

ウィキペディアで調べてみたら、ジンと読み、個人または少人数の有志が発行する自主的な出版物ということだ。

19世紀後半から20世紀初頭の亜アメリカのアマチュアプレス運動、

1920年代~1930年代の黒人によるハーレム・ルネサンスの文学雑誌など、

経済的・政治的に阻害された人たちが自分たちの意見を主張するために発行した出版物がジンのルーツとされるとある。

同人誌、ミニコミ誌という言葉は使うことがあったのだが。

ZINEと言う言葉は生まれて口にしたことがないと思う。

11時から行われていたが、僕は、13時から15時までの「朗読」に出向いた。

スタートの13時を過ぎていたので、

既に一番手らしい、にゃんしーさんが、朗読していた。

音を使ったり、身振り手振りも交えたり、趣向が凝らされていた。

衣装を含めた本人のキャラクターと野球をテーマにした作品との取り合わせが妙な感じだった。

泉由良さん、

へにゃらぽっちぽーさん、

壬生キヨムさん、

谷脇クリタさん、

参加希望者が読むオープンマイクも行われた。

泉さんが読んだ「サンリオピューロランドへ行こう」という内容の詩は、ご本人の詩ではないようだが、

読み方が、真に迫っていて、会場に戦慄が走っていたと思う。

谷脇さんは、浜松に向かう列車の中でも句をつくり披露し、

ウクレレを弾きながら、架空の国の国家を観客に歌わせた。

外に出ると、向かいのFMharoのスタジオからは、

J1リーグ磐田×神戸の実況が流れていた。

新浜松駅前の、はままちプラスで、詩や文芸のZINEの販売会と詩の朗読を行

「ポエデイ」というイベントが開かれた。

ZINEという言葉は当日いただいたチラシに載っていたが、

不勉強にもその言葉を知らなかった。

ウィキペディアで調べてみたら、ジンと読み、個人または少人数の有志が発行する自主的な出版物ということだ。

19世紀後半から20世紀初頭の亜アメリカのアマチュアプレス運動、

1920年代~1930年代の黒人によるハーレム・ルネサンスの文学雑誌など、

経済的・政治的に阻害された人たちが自分たちの意見を主張するために発行した出版物がジンのルーツとされるとある。

同人誌、ミニコミ誌という言葉は使うことがあったのだが。

ZINEと言う言葉は生まれて口にしたことがないと思う。

11時から行われていたが、僕は、13時から15時までの「朗読」に出向いた。

スタートの13時を過ぎていたので、

既に一番手らしい、にゃんしーさんが、朗読していた。

音を使ったり、身振り手振りも交えたり、趣向が凝らされていた。

衣装を含めた本人のキャラクターと野球をテーマにした作品との取り合わせが妙な感じだった。

泉由良さん、

へにゃらぽっちぽーさん、

壬生キヨムさん、

谷脇クリタさん、

参加希望者が読むオープンマイクも行われた。

泉さんが読んだ「サンリオピューロランドへ行こう」という内容の詩は、ご本人の詩ではないようだが、

読み方が、真に迫っていて、会場に戦慄が走っていたと思う。

谷脇さんは、浜松に向かう列車の中でも句をつくり披露し、

ウクレレを弾きながら、架空の国の国家を観客に歌わせた。

外に出ると、向かいのFMharoのスタジオからは、

J1リーグ磐田×神戸の実況が流れていた。

2024年02月18日 19:55

メロープラザ多機能ホールで市民劇団メロー「佐喜太郎と白い雲」を観た≫

カテゴリー │演劇

2月18日(日)14時~

先週に続き、メロープラザ。

いつもと同じく、西方面から車で訪れ駐車場に停めると、ホールを裏側からしか見る事が出来ない。

今度はあえて東方面に回り込んで訪れてみようか。

この日は曇り空だったが、天気が良く暖かい日は、外で過ごしてみたいと思う。

裏玄関から建物に入り、廊下を歩いたのち、曲がるとホールに至るエントランス部分には少しだけ距離がある。

スタッフの方に受付場所の紹介と共に、壁に展示された掲示物をご覧くださいと案内される。

地域を見つめ作品を創ったと言う。

前期講座で『地元』を題材に脚本を書くワークショップを行い、

参加者が書き上げた物を融合させてまとめた脚本を、

後期講座の演技ワークショップの参加者が演じるという企画。

壁の掲示物には、今回の作品のあらすじが書かれたパネルと共に、各登場人物を描いた絵が飾られていた。

これが味わいのある見事な絵で、配られたパンフレットにも登場人物相関図として掲載されている。

布井浅彦、浅羽佐喜太郎、ファン ポイ チャウ、龍神オガ様、ハヤ、黒い龍、父ちゃん、芝村の小太郎、アオサギ。

それらをながめた後、受付からホール内に入る。

いつもこの会場に来ると思うのは、駐車場の誘導や受付などスタッフの方はどのような人たちなのだろうか?ということ。

主催にNPO法人メロープラザサポータークラブ、とあるので、地域の人たちが、協力されているのではないだろうか?

年齢層が高く感じるのは、現在の「地方」というのを表しているのかもしれない。

地域や文化のあり方など、丁寧で前向きな対応をうけながら、しばし考えて見たりする。

場内アナウンスによる入念な注意案内の後、

閉じた幕の前で、ふたりの掛け合いで、企画や話のあらましが紹介される。

幕が上がり、地元の歴史学者・布井が、袋井の茶畑から発見された古い梵鐘について語る。

医師である佐喜太郎は袋井の地で、日本退去命令が出ているベトナム独立運動の指導者ファン ポイ チャウと別れた後、

突風により異世界に飛ばされる。

役の衣装を着た出演者が台本を手に動いているので、これは本来やろうとしていたことなのか、

わからないまま、ファンタジーに入っていく舞台をながめる。

帰宅後、パンフレットに、「朗読劇」と記されていた。

個人的には、朗読か演劇かどちらかにシフトした方がいいのではないかと思った。

「動読」という概念(動きながら台本を手に朗読する事)を提示された役者の公演を観たことがあるが、

これはこれで様式を確立することに腐心している。

異世界でダンサー的動きをしながらしゃべるアオサギが登場するが、

どうしても最新作の宮﨑アニメを思い出してしまうではないか?

でもネットを調べたら、袋井市ではアマサギ、ヒヨドリ、アオサギ、カワラヒワ、モズなど53種類の野鳥の観察実績があると、

Zoo Pickerというサイトで触れている。

身近なサギの種類として、アオサギ、アマサギ、ゴイサギ、コサギ、チュウサギ、ダイサギと6種あり、

何と、よく使うシラサギという名前の鳥はいないそうだ。

白いサギをまとめて、シラサギと呼んでいるに過ぎないそうだ。

これからサギを見かけたら、気をつけて見ようと言いたいところだが、

ハトだ、スズメだ、カラスだ、サギだ、くらいの野鳥への認識しかない僕は、

この先実行する自信はない。

アンケートには、次回ワークショップ参加の募集もあった。

次年度に続く!!

先週に続き、メロープラザ。

いつもと同じく、西方面から車で訪れ駐車場に停めると、ホールを裏側からしか見る事が出来ない。

今度はあえて東方面に回り込んで訪れてみようか。

この日は曇り空だったが、天気が良く暖かい日は、外で過ごしてみたいと思う。

裏玄関から建物に入り、廊下を歩いたのち、曲がるとホールに至るエントランス部分には少しだけ距離がある。

スタッフの方に受付場所の紹介と共に、壁に展示された掲示物をご覧くださいと案内される。

地域を見つめ作品を創ったと言う。

前期講座で『地元』を題材に脚本を書くワークショップを行い、

参加者が書き上げた物を融合させてまとめた脚本を、

後期講座の演技ワークショップの参加者が演じるという企画。

壁の掲示物には、今回の作品のあらすじが書かれたパネルと共に、各登場人物を描いた絵が飾られていた。

これが味わいのある見事な絵で、配られたパンフレットにも登場人物相関図として掲載されている。

布井浅彦、浅羽佐喜太郎、ファン ポイ チャウ、龍神オガ様、ハヤ、黒い龍、父ちゃん、芝村の小太郎、アオサギ。

それらをながめた後、受付からホール内に入る。

いつもこの会場に来ると思うのは、駐車場の誘導や受付などスタッフの方はどのような人たちなのだろうか?ということ。

主催にNPO法人メロープラザサポータークラブ、とあるので、地域の人たちが、協力されているのではないだろうか?

年齢層が高く感じるのは、現在の「地方」というのを表しているのかもしれない。

地域や文化のあり方など、丁寧で前向きな対応をうけながら、しばし考えて見たりする。

場内アナウンスによる入念な注意案内の後、

閉じた幕の前で、ふたりの掛け合いで、企画や話のあらましが紹介される。

幕が上がり、地元の歴史学者・布井が、袋井の茶畑から発見された古い梵鐘について語る。

医師である佐喜太郎は袋井の地で、日本退去命令が出ているベトナム独立運動の指導者ファン ポイ チャウと別れた後、

突風により異世界に飛ばされる。

役の衣装を着た出演者が台本を手に動いているので、これは本来やろうとしていたことなのか、

わからないまま、ファンタジーに入っていく舞台をながめる。

帰宅後、パンフレットに、「朗読劇」と記されていた。

個人的には、朗読か演劇かどちらかにシフトした方がいいのではないかと思った。

「動読」という概念(動きながら台本を手に朗読する事)を提示された役者の公演を観たことがあるが、

これはこれで様式を確立することに腐心している。

異世界でダンサー的動きをしながらしゃべるアオサギが登場するが、

どうしても最新作の宮﨑アニメを思い出してしまうではないか?

でもネットを調べたら、袋井市ではアマサギ、ヒヨドリ、アオサギ、カワラヒワ、モズなど53種類の野鳥の観察実績があると、

Zoo Pickerというサイトで触れている。

身近なサギの種類として、アオサギ、アマサギ、ゴイサギ、コサギ、チュウサギ、ダイサギと6種あり、

何と、よく使うシラサギという名前の鳥はいないそうだ。

白いサギをまとめて、シラサギと呼んでいるに過ぎないそうだ。

これからサギを見かけたら、気をつけて見ようと言いたいところだが、

ハトだ、スズメだ、カラスだ、サギだ、くらいの野鳥への認識しかない僕は、

この先実行する自信はない。

アンケートには、次回ワークショップ参加の募集もあった。

次年度に続く!!

2024年02月18日 18:05

メロープラザ多機能ホールで演劇集団es「さっきまで雨だった」を観た≫

カテゴリー │演劇

2月11日(日)13時30分~

演劇集団esにとり、20周年公演だと言う。

今回は第12回公演と言うが、パンフレットの年表を見ると、

その間には、イレギュラーな公演もたくさんある。

自ら企画を組むこともあれば、外部の企画に参加する場合もあっただろう。

本公演とは別に、つながりを求めて、違う形を見出していくのは、集団の特徴かもしれない。

その内、2006年11月はままつ演劇・人形劇フェスティバルのユニットライブでは、

僕もフィールドという劇団で参加していて、クリエート浜松でそれぞれの作品を上演した。

その時、演劇集団es結成3年目。

2003年4月17日にあるホールの物置で6名で結成されたという詳しい経緯は知らない。

集団名のesは、Mr.Chirdrenの『【es】〜Theme of es〜』(1995年のシングル曲)に影響を受けたのかもと思ってみるが、

その確証はない。

esとは、フロイトが人の心を3要素に分けた心理学の用語。

欲求や感情など動物的本能であるエス(esはドイツ語)、

親や周囲から教えられたしつけである超自我(スーパーエゴ)、

それら相反する両者をコントロールする、自我(エゴ)。

そのようにバランスを取りながら、現実での実際の行動を選択し判断しながら、人は生きているのだと言う。

〇〇したいという「欲求や感情」がじゃまをする「障害」によりさえぎられ、心の中の「葛藤」が起こり、

それが原因として変化(ドラマ)が生まれる。

演劇、映画やドラマでも、このようにして、ストーリーは動いていくものである。

当然、演劇をやろうと集まって来た人たちには、それぞれの始める理由「欲求や感情」がある。

「演劇」を究めたい!と言う人もいれば、

「演劇」を楽しみたい!と言う人もいる。

今回、タイトルのある6本の短編作品の上演となっているが、それらが同じ地平で重なっているのが特徴。

1本の長編作品とも言える。

登場人物たちが持つそれぞれの「感情や欲求つまりes」は何かしらの「障害」によりじゃまをされている。

1本目の「結婚のゆるし」では、彼氏と実家に結婚の許しをもらいに来て、対峙しているのは兄だ。

父は1年前に亡くなり、母は忙しく、また体調を崩すこともある。

兄が妹の結婚相手が非正規雇用であることを理由に結婚に反対するが、

それは本来その役割を果たすべき父親が不在ゆえに「父」の役を負っているからだ。

コミカルな悪役の様なコスチュームで行うヒーローショーのバイトも、

父不在ゆえ、正義感溢れるものに、特別な思いを抱いているのかもしれない。

2本目の「雨が降ったら」では、ひとりの女性が突然の雨に雨宿りに木の下に駆け込むとそこには先客がいる。

見知らぬ同士の偶然の出会いから、会話が始まり、

明かされるそれぞれ抱える大切な人の「不在」。

ひとりの女性は仕事をしているアメリカから帰って来たと言い、

それは後につながる。

3本目の「靴を磨きに(また別の話)」は、下の妹の結婚式に出る時の父の形見の革靴を磨いてもらいに来た

靴磨き職人との会話。

話しをしている中、10年前に死んだ父がここに何度も訪れていたことを知る。

靴磨き職人が常連を失うことも、ひとつの「不在」を抱えるということ。

商売なら、他の店に移るとか、革靴を履かないようになるとか、珍しいことではない。

10年の時を経て、その息子が同じ靴を持って訪れることで、

客の死を知り、彼の娘の結婚を知る。

兄にはふたり妹がいて、結婚しようというのは下の妹。

彼女は夫を早くに失い、子供三人を育て上げてきた母の姿を見ているからか、

夫になる相手には、例えば多く稼いでくれるとか、経済的なことを条件に考えていないようだ。

つつましく生きるとか、何なら自分も働くという気持ちがあるのだろう。

4本目の「ちいさな景色」では、帰宅した娘のために、彼女が大好きなにんにくたっぷりのカレーをつくろうということから、

彼女が知らなかった母の思いを知る展開となる。

柔道をやっていて強かった母とかよわい父との若かりし頃の出会い。

母は、夫が死んでから、どこか無理をし、心に重しを持ち続けていたのかもしれない。

5本目の「兄と妹の話」の舞台は、認められ、無事行われるふたりの結婚式。

雨宿りの時の先客の女性は式場スタッフとして奔走している。

ただし、母は体調不良で欠席と言う横たわる「不在」。

アメリカからやって来た女性は結婚する女性の姉。

突然の指名で挨拶をふられ戸惑う兄の妹。

三人兄妹が久しぶりに揃うことになる。

同じテーブルに同席する兄と妹は、父の不在により、埋まらない葛藤を少し溶かす。

体調が回復した母の元にひとりの男性があらわれる。

リアルな世界が、ここだけファンタジーとなり、心の中の「不在」を埋める会話の場面で幕を閉じる。

そんな6本目のタイトルは「さっきまで雨だった」。

登場人物の「感情や欲求つまりes」は演劇の時間を経て、変化し、それぞれ帰着する。

それは、集団の人たちの思いとも無縁ではないだろう。

20周年おめでとうございます!

演劇集団esにとり、20周年公演だと言う。

今回は第12回公演と言うが、パンフレットの年表を見ると、

その間には、イレギュラーな公演もたくさんある。

自ら企画を組むこともあれば、外部の企画に参加する場合もあっただろう。

本公演とは別に、つながりを求めて、違う形を見出していくのは、集団の特徴かもしれない。

その内、2006年11月はままつ演劇・人形劇フェスティバルのユニットライブでは、

僕もフィールドという劇団で参加していて、クリエート浜松でそれぞれの作品を上演した。

その時、演劇集団es結成3年目。

2003年4月17日にあるホールの物置で6名で結成されたという詳しい経緯は知らない。

集団名のesは、Mr.Chirdrenの『【es】〜Theme of es〜』(1995年のシングル曲)に影響を受けたのかもと思ってみるが、

その確証はない。

esとは、フロイトが人の心を3要素に分けた心理学の用語。

欲求や感情など動物的本能であるエス(esはドイツ語)、

親や周囲から教えられたしつけである超自我(スーパーエゴ)、

それら相反する両者をコントロールする、自我(エゴ)。

そのようにバランスを取りながら、現実での実際の行動を選択し判断しながら、人は生きているのだと言う。

〇〇したいという「欲求や感情」がじゃまをする「障害」によりさえぎられ、心の中の「葛藤」が起こり、

それが原因として変化(ドラマ)が生まれる。

演劇、映画やドラマでも、このようにして、ストーリーは動いていくものである。

当然、演劇をやろうと集まって来た人たちには、それぞれの始める理由「欲求や感情」がある。

「演劇」を究めたい!と言う人もいれば、

「演劇」を楽しみたい!と言う人もいる。

今回、タイトルのある6本の短編作品の上演となっているが、それらが同じ地平で重なっているのが特徴。

1本の長編作品とも言える。

登場人物たちが持つそれぞれの「感情や欲求つまりes」は何かしらの「障害」によりじゃまをされている。

1本目の「結婚のゆるし」では、彼氏と実家に結婚の許しをもらいに来て、対峙しているのは兄だ。

父は1年前に亡くなり、母は忙しく、また体調を崩すこともある。

兄が妹の結婚相手が非正規雇用であることを理由に結婚に反対するが、

それは本来その役割を果たすべき父親が不在ゆえに「父」の役を負っているからだ。

コミカルな悪役の様なコスチュームで行うヒーローショーのバイトも、

父不在ゆえ、正義感溢れるものに、特別な思いを抱いているのかもしれない。

2本目の「雨が降ったら」では、ひとりの女性が突然の雨に雨宿りに木の下に駆け込むとそこには先客がいる。

見知らぬ同士の偶然の出会いから、会話が始まり、

明かされるそれぞれ抱える大切な人の「不在」。

ひとりの女性は仕事をしているアメリカから帰って来たと言い、

それは後につながる。

3本目の「靴を磨きに(また別の話)」は、下の妹の結婚式に出る時の父の形見の革靴を磨いてもらいに来た

靴磨き職人との会話。

話しをしている中、10年前に死んだ父がここに何度も訪れていたことを知る。

靴磨き職人が常連を失うことも、ひとつの「不在」を抱えるということ。

商売なら、他の店に移るとか、革靴を履かないようになるとか、珍しいことではない。

10年の時を経て、その息子が同じ靴を持って訪れることで、

客の死を知り、彼の娘の結婚を知る。

兄にはふたり妹がいて、結婚しようというのは下の妹。

彼女は夫を早くに失い、子供三人を育て上げてきた母の姿を見ているからか、

夫になる相手には、例えば多く稼いでくれるとか、経済的なことを条件に考えていないようだ。

つつましく生きるとか、何なら自分も働くという気持ちがあるのだろう。

4本目の「ちいさな景色」では、帰宅した娘のために、彼女が大好きなにんにくたっぷりのカレーをつくろうということから、

彼女が知らなかった母の思いを知る展開となる。

柔道をやっていて強かった母とかよわい父との若かりし頃の出会い。

母は、夫が死んでから、どこか無理をし、心に重しを持ち続けていたのかもしれない。

5本目の「兄と妹の話」の舞台は、認められ、無事行われるふたりの結婚式。

雨宿りの時の先客の女性は式場スタッフとして奔走している。

ただし、母は体調不良で欠席と言う横たわる「不在」。

アメリカからやって来た女性は結婚する女性の姉。

突然の指名で挨拶をふられ戸惑う兄の妹。

三人兄妹が久しぶりに揃うことになる。

同じテーブルに同席する兄と妹は、父の不在により、埋まらない葛藤を少し溶かす。

体調が回復した母の元にひとりの男性があらわれる。

リアルな世界が、ここだけファンタジーとなり、心の中の「不在」を埋める会話の場面で幕を閉じる。

そんな6本目のタイトルは「さっきまで雨だった」。

登場人物の「感情や欲求つまりes」は演劇の時間を経て、変化し、それぞれ帰着する。

それは、集団の人たちの思いとも無縁ではないだろう。

20周年おめでとうございます!

2024年02月15日 23:31

浜北文化センターでSPAC「伊豆の踊子」を観た≫

カテゴリー

2月10日(土)13時30分~

原作である川端康成の小説「伊豆の踊子」は映画化、テレビドラマ化、ラジオドラマ化、舞台化などさまざまな形で活用されている。

映画化だけでも、踊子役が田中絹代(1933)、美空ひばり(1954)、鰐淵春子(1960)、吉永小百合(1963)、内藤洋子(1967)、山口百恵(1974)と6度行われている。

作者の川端康成は、1918年の秋、19歳の時、初めて伊豆を旅し、旅芸人の一行と道連れになり、以後10年の間、毎年出かけたと、新潮社文庫本の年譜にある。

短編小説「伊豆の踊子」が発行されたのが1926年1月、27歳の時。

20歳の一高生(現在の東大)が旅先の天城を登る道で雨宿りに寄った茶屋で旅芸人一行と出くわし、

14歳の踊子と恋心を通わせる話。

台本・演出の多田淳之介さんによると、「観光したような気分にもなり、観光に行きたい気分にもなる、その場所やそこにいた人々に思いを馳せてもらえる“観光演劇”を目指した」と、

当日パンフに記されている。

客席の背後から役者が登場したり、「天城越え」や「青い珊瑚礁」やビヨンセやレディ・ガガなどポピュラーな音楽をふんだんに使い、

サービス精神あふれた演劇。

(ラストの曲、良く聴く音楽だったが、曲名を思い出せない‥‥‥)

過去と現代を合わせたようなちょっとやさぐれた旅芸人の衣装、三味線や太鼓の演奏、ミラーボール、ディスコダンスにラップなど、

いろいろ手数を繰り出してきたなあという印象。

抽象的で幅広い言い方だが、『POP(ポップ)』という言葉が、良く当てはまる気がした。

その中で、差別やLGBTQなど古くもあり新しくもあるテーマが盛り込まれている。

それも含め、あふれる雑多感。

それは演出の明確な意図だろう。

入場時には、ピンク色の「踊子シール」まで頂いた。

欲張りな観客たちのために。

舞台上に料亭や旅館の渡り廊下のようなセットが有り、そこで、道行というか、旅をする過程を表現。

背後には、プロジェクターで伊豆の各所の風景や旅館の欄間のような模様が映像で映し出され、舞台美術を補完する。

映像監修は『踊る大捜査線シリーズ』で有名な、映画監督でもある本広克行さん。

映像は使う使わないは別に、現在の演劇表現にとり大きなアイテムとなっているのは間違いないだろう。

映画のCGのように。

セットを降りると、上手や下手は、宿屋や女郎屋や映画館となり、さまざまな場面が演じられる。

僕は下手側の最前列の席だったので、逆の上手側での場面は、とても見にくい。

そのような客席による差別感も演劇と言うジャンルのひとつの特徴。

役者からより近い席をと珍しく最前列を選んだが、うまく行かないところもある。

旅芸人の旅路には途中、所々に「物乞い旅芸人村に入るべからず」という立て札。

このような道を、言いつけ(建前でもある)をきかず大手を振って通ることで、新しい道が開ける。

そんなところが、テーマなのかもしれないと思ってみる。

小説はずいぶん前に読んだが、あまり覚えていなくて、

観劇の勢いで、6作ある映画化された作品の内、

レンタルショップにあった山口百恵版、吉永小百合版、美空ひばり版の3本をまとめて借り、

観てみた。

小説もあらためて読み直した。

一時期、営業の仕事で伊豆方面に車で行っていて、

下田への遠い距離感など、それも今回の観劇に重なった。

原作である川端康成の小説「伊豆の踊子」は映画化、テレビドラマ化、ラジオドラマ化、舞台化などさまざまな形で活用されている。

映画化だけでも、踊子役が田中絹代(1933)、美空ひばり(1954)、鰐淵春子(1960)、吉永小百合(1963)、内藤洋子(1967)、山口百恵(1974)と6度行われている。

作者の川端康成は、1918年の秋、19歳の時、初めて伊豆を旅し、旅芸人の一行と道連れになり、以後10年の間、毎年出かけたと、新潮社文庫本の年譜にある。

短編小説「伊豆の踊子」が発行されたのが1926年1月、27歳の時。

20歳の一高生(現在の東大)が旅先の天城を登る道で雨宿りに寄った茶屋で旅芸人一行と出くわし、

14歳の踊子と恋心を通わせる話。

台本・演出の多田淳之介さんによると、「観光したような気分にもなり、観光に行きたい気分にもなる、その場所やそこにいた人々に思いを馳せてもらえる“観光演劇”を目指した」と、

当日パンフに記されている。

客席の背後から役者が登場したり、「天城越え」や「青い珊瑚礁」やビヨンセやレディ・ガガなどポピュラーな音楽をふんだんに使い、

サービス精神あふれた演劇。

(ラストの曲、良く聴く音楽だったが、曲名を思い出せない‥‥‥)

過去と現代を合わせたようなちょっとやさぐれた旅芸人の衣装、三味線や太鼓の演奏、ミラーボール、ディスコダンスにラップなど、

いろいろ手数を繰り出してきたなあという印象。

抽象的で幅広い言い方だが、『POP(ポップ)』という言葉が、良く当てはまる気がした。

その中で、差別やLGBTQなど古くもあり新しくもあるテーマが盛り込まれている。

それも含め、あふれる雑多感。

それは演出の明確な意図だろう。

入場時には、ピンク色の「踊子シール」まで頂いた。

欲張りな観客たちのために。

舞台上に料亭や旅館の渡り廊下のようなセットが有り、そこで、道行というか、旅をする過程を表現。

背後には、プロジェクターで伊豆の各所の風景や旅館の欄間のような模様が映像で映し出され、舞台美術を補完する。

映像監修は『踊る大捜査線シリーズ』で有名な、映画監督でもある本広克行さん。

映像は使う使わないは別に、現在の演劇表現にとり大きなアイテムとなっているのは間違いないだろう。

映画のCGのように。

セットを降りると、上手や下手は、宿屋や女郎屋や映画館となり、さまざまな場面が演じられる。

僕は下手側の最前列の席だったので、逆の上手側での場面は、とても見にくい。

そのような客席による差別感も演劇と言うジャンルのひとつの特徴。

役者からより近い席をと珍しく最前列を選んだが、うまく行かないところもある。

旅芸人の旅路には途中、所々に「物乞い旅芸人村に入るべからず」という立て札。

このような道を、言いつけ(建前でもある)をきかず大手を振って通ることで、新しい道が開ける。

そんなところが、テーマなのかもしれないと思ってみる。

小説はずいぶん前に読んだが、あまり覚えていなくて、

観劇の勢いで、6作ある映画化された作品の内、

レンタルショップにあった山口百恵版、吉永小百合版、美空ひばり版の3本をまとめて借り、

観てみた。

小説もあらためて読み直した。

一時期、営業の仕事で伊豆方面に車で行っていて、

下田への遠い距離感など、それも今回の観劇に重なった。

2024年01月25日 20:31

年末から昨日にかけて観た映画 ≫

カテゴリー │映画

年末から昨日にかけて映画館で観た映画を並べる。

12月24日(日) シネマe~ra フランソワ・オゾン監督「私がやりました」

1月3日(水) シネマe~ra 石井裕也監督「愛にイナズマ」

1月7日(日) TOHOシネマズ浜松 ヴィム・ヴェンダース監督「PERFECT DAYS」

1月11日(木) シネマe~ra 荒井晴彦監督「花腐し」

1月24日(水) シネマe~ra 鈴木清順監督「ツィゴイネルワイゼン」

浪漫三部作と呼ばれる鈴木清順監督作品「ツィゴイネルワイゼン」「陽炎座」「夢二」が、

ただ今シネマe~raで上映されている。

「ツィゴイネルワイゼン」を観て、思ったこと。

監督の美学が映画のすみずみにまで行き渡っているなあ。

これは監督の演出だけでない。

プロデュース、脚本、俳優、音楽、美術、衣装などが一体となって、ひとつの作品を作り上げている。

あたりまえのことではあるが、あらためて実感した。

平日夜の鑑賞後、映画館を出たら、ある劇団の役者さんがいて、

同じ映画を観ていたようで、話しかけた。

「もう2本も観たいね」

12月24日(日) シネマe~ra フランソワ・オゾン監督「私がやりました」

1月3日(水) シネマe~ra 石井裕也監督「愛にイナズマ」

1月7日(日) TOHOシネマズ浜松 ヴィム・ヴェンダース監督「PERFECT DAYS」

1月11日(木) シネマe~ra 荒井晴彦監督「花腐し」

1月24日(水) シネマe~ra 鈴木清順監督「ツィゴイネルワイゼン」

浪漫三部作と呼ばれる鈴木清順監督作品「ツィゴイネルワイゼン」「陽炎座」「夢二」が、

ただ今シネマe~raで上映されている。

「ツィゴイネルワイゼン」を観て、思ったこと。

監督の美学が映画のすみずみにまで行き渡っているなあ。

これは監督の演出だけでない。

プロデュース、脚本、俳優、音楽、美術、衣装などが一体となって、ひとつの作品を作り上げている。

あたりまえのことではあるが、あらためて実感した。

平日夜の鑑賞後、映画館を出たら、ある劇団の役者さんがいて、

同じ映画を観ていたようで、話しかけた。

「もう2本も観たいね」

2024年01月25日 07:58

メロープラザ多機能ホールで「MY LIFE-9割ドキュメンタリー朗読劇-このまちに暮らすひとびと」を観た≫

カテゴリー │演劇

1月21日(日)14時~

袋井市のメロープラザには何度か来たが、

浜松から行くと、裏口にある駐車場に停めるので、

表玄関から建物を観たことがなかったことに、この日初めて気付いた。

公演終了後、会場内を巡ってみようとしたら、

表玄関があることに気付いたのだ。

外に出て見たら、ハッとした。

そうだよなあ。

裏玄関からしか出入りしていなかったので、

それまで、建物の印象があまりなかった。

何とも雰囲気のある建物じゃないか。

朝方雨が降っていた空は晴れていた。

「MY LIFE-9割ドキュメンタリー朗読劇-このまちに暮らすひとびと」は、

メロープラザと演劇集団esの共同主催。

この地域に住む人の経験を朗読劇にしたとある。

脚本・演出は澤根孝浩さん。

短編朗読劇3本作品。

地域に住む人と話を聞く人の2人の対話がセリフとなり、

それぞれの役を朗読者が演じ、読む。

時には対話の相手が、現地で出会った人と変わり、

演劇的な盛り上がりを増す。

この形式が面白いと思った。

ご本人が語る方法もあるだろうが、

それはお話会のようなものになり、

ここでは朗読作品として客観性を持たせている。

(もしかしたら、1本目はご本人がご自分の役を読んでいたかも?)

当事者が本人以外にもうひとり増えることになり、

練習や本番を通して、

誰かが他人の人生を生きる体験を持つ。

この作業は芸術が出来る役割だと思う。

例えば徳川家康はかつて何人もの役者が演じている。

クリスマスになればサンタクロースは世界中のお父さんが扮し、

子どもの前で演じられている。

人生が複製していく。

それは同じものでなく、それぞれの解釈で。

人は自分の人生を生きている。

その人生を、さまざまな人が演劇を通して、もう一度生きる。

それは時や場所を越えることもある。

会社勤めをしながら演劇をやっている二十二歳の女性が、高校を卒業して就職し、一人暮らしを始めた時の葛藤していた頃の話。

さみしさを通し、両親やまわりの人に恵まれていたことに気がつき感謝する。

背景には、菜の花畑の中、父と母に抱かれる女の子の写真が大きく映し出されている。

静岡県内の大学を卒業し、袋井市の法多山に勤めている男性が、コロナ禍、催し等が中止となる中、花を生けるなど新しい試みを始めていく。

SNSにも力を入れ、思わぬ多くのフォロワーを得て、つながりを広げていく。

背景には、境内にカメラを向ける法被姿の男性の写真。

バロセロナで日本人の奥さんと出会ったスペイン人の宝飾デザイナーの男性が、森町の茶畑と集落にひかれ、移住する。

戦国時代に建てられた八幡神社に魅せられ、例祭に行われる神事に氏子として参加することになる。

背景には、神社を見上げる外国人男性の写真。

生演奏で朗読を支える、ギター演奏・歌のHIROさんの音楽は多彩で、作品に添って工夫が凝らされていた。

奏でたフレーズをサンプリングし、それを使いながら演奏するのは、僕自身演劇ではあまり観たことがなく、感心した。

準備しているところで「やってるな~」。

そして、ギター演奏と重なって「やった~」。

役者だけでなくミュージシャンも当然、演じている。

また、ギター演奏だけでなく、縦笛も吹き、神事の場面などでは、特に効果を発揮していた。

歌も朗読の間とラストに2曲披露される。

どちらも愛する人とのことを歌っていた。

※建物の正面からの写真には、観客を見送る白いシャツの演者たちの後ろ姿が見える。

袋井市のメロープラザには何度か来たが、

浜松から行くと、裏口にある駐車場に停めるので、

表玄関から建物を観たことがなかったことに、この日初めて気付いた。

公演終了後、会場内を巡ってみようとしたら、

表玄関があることに気付いたのだ。

外に出て見たら、ハッとした。

そうだよなあ。

裏玄関からしか出入りしていなかったので、

それまで、建物の印象があまりなかった。

何とも雰囲気のある建物じゃないか。

朝方雨が降っていた空は晴れていた。

「MY LIFE-9割ドキュメンタリー朗読劇-このまちに暮らすひとびと」は、

メロープラザと演劇集団esの共同主催。

この地域に住む人の経験を朗読劇にしたとある。

脚本・演出は澤根孝浩さん。

短編朗読劇3本作品。

地域に住む人と話を聞く人の2人の対話がセリフとなり、

それぞれの役を朗読者が演じ、読む。

時には対話の相手が、現地で出会った人と変わり、

演劇的な盛り上がりを増す。

この形式が面白いと思った。

ご本人が語る方法もあるだろうが、

それはお話会のようなものになり、

ここでは朗読作品として客観性を持たせている。

(もしかしたら、1本目はご本人がご自分の役を読んでいたかも?)

当事者が本人以外にもうひとり増えることになり、

練習や本番を通して、

誰かが他人の人生を生きる体験を持つ。

この作業は芸術が出来る役割だと思う。

例えば徳川家康はかつて何人もの役者が演じている。

クリスマスになればサンタクロースは世界中のお父さんが扮し、

子どもの前で演じられている。

人生が複製していく。

それは同じものでなく、それぞれの解釈で。

人は自分の人生を生きている。

その人生を、さまざまな人が演劇を通して、もう一度生きる。

それは時や場所を越えることもある。

会社勤めをしながら演劇をやっている二十二歳の女性が、高校を卒業して就職し、一人暮らしを始めた時の葛藤していた頃の話。

さみしさを通し、両親やまわりの人に恵まれていたことに気がつき感謝する。

背景には、菜の花畑の中、父と母に抱かれる女の子の写真が大きく映し出されている。

静岡県内の大学を卒業し、袋井市の法多山に勤めている男性が、コロナ禍、催し等が中止となる中、花を生けるなど新しい試みを始めていく。

SNSにも力を入れ、思わぬ多くのフォロワーを得て、つながりを広げていく。

背景には、境内にカメラを向ける法被姿の男性の写真。

バロセロナで日本人の奥さんと出会ったスペイン人の宝飾デザイナーの男性が、森町の茶畑と集落にひかれ、移住する。

戦国時代に建てられた八幡神社に魅せられ、例祭に行われる神事に氏子として参加することになる。

背景には、神社を見上げる外国人男性の写真。

生演奏で朗読を支える、ギター演奏・歌のHIROさんの音楽は多彩で、作品に添って工夫が凝らされていた。

奏でたフレーズをサンプリングし、それを使いながら演奏するのは、僕自身演劇ではあまり観たことがなく、感心した。

準備しているところで「やってるな~」。

そして、ギター演奏と重なって「やった~」。

役者だけでなくミュージシャンも当然、演じている。

また、ギター演奏だけでなく、縦笛も吹き、神事の場面などでは、特に効果を発揮していた。

歌も朗読の間とラストに2曲披露される。

どちらも愛する人とのことを歌っていた。

※建物の正面からの写真には、観客を見送る白いシャツの演者たちの後ろ姿が見える。

2024年01月22日 22:48

『雄踏歌舞伎』を観ることが出来なかった≫

カテゴリー │演劇

1月21日(日)

『雄踏歌舞伎』を観るために、会場である雄踏文化センターまで行ったが、

駐車場が満杯で、待てば空きが出ただろうが、

まだまだお客さんがやって来そうな雰囲気に、急遽行先を変えることにした。

飲食店でも行列を見ると、入るのをやめたり、

映画を観に行って、混雑していると観ずに帰ってしまうことがある。

自覚している僕の習性だが、

どこか、こんなに観る人がいるのなら、

僕ひとりが客席にいなくてもいいじゃないか、

という変な、驕ったような気持ちがあったのだと思う。

きっと会場には、地域や近辺、または遠方から、

この日を楽しみにやって来た人たちがいる。

普段演劇をあまり目にしない人もいるだろう。

出演者の身内や子供歌舞伎だったら、親やおじいちゃんやおばあちゃんもそろって来ているだろう。

昼飯時を挟むから、お弁当も持参で詰めかけているかもしれない。

公共ホールは飲食禁止の所が多いが、

少なくとも銀座の歌舞伎座は飲食自由だ。

雄踏文化センターがどうかは知らないが、

客席では禁止でも、ロビーではお弁当を広げる輪が広がっていることだろう。

『雄踏歌舞伎』は新聞で読んだ開催時間は10時30分から14時30分の4時間。

江戸時代の歌舞伎は1日かけて1本を上演していたと言う。

物語の発端から終幕まで通して上演する「通し狂言」。

まさに庶民の楽しみだと思う。

現在の歌舞伎は興行的な理由から昼の部と夜の部と別れている。

でも大相撲なんかは朝9時くらいから前相撲が始まり、幕内の結びの一番が終わるのは18時近く。

実に9時間の催しだ。

以前、引佐の横尾歌舞伎に行ったことがあるが、

全国各地で専業俳優意外の役者により演じられる素人歌舞伎が行われている。

農村歌舞伎、村芝居などと言う場合もあるだろう。

有名な時代物の歌舞伎を演じるのが一般的。

(素人歌舞伎という言葉が、素人演劇、素人音楽、素人ダンス、素人絵画などと言わない中、どうかと思うが、Wikipediaより引いた)

「大鹿村騒動記」という原田芳雄さん主演の映画では、

長野県下伊那郡大鹿村で300年にわたり行われている素人歌舞伎、大鹿歌舞伎を題材にしている。

お祭りで舞いを踊ったり、お囃子を演奏するなど、

演劇的なことは文化・伝統の継承や住民の娯楽・楽しみとして、

全国のどこででも行われている。

決して特別なものではない。

でも、やはり特別なもの。

演劇とはそういうものであるといいと思う。

『雄踏歌舞伎』もぜひ観たかった。

路上演劇祭で知り合った仲間が雄踏歌舞伎を手伝っている話を聞き、

今回行こうと思った。

それを果たせなかったのは申し訳ない。

でも、満杯の駐車場を見て、

地域に十分支持されていることを理解できただけでも、

良かったと思う。

何かを観ようとした時、

情報で知り得ないことは想像してみる。

時間と体は有限なので、

他の用と重なることもあるし、

当然気持ち的な問題もあったりし、

行くか行かないかの選択をすることになる。

もちろんいくら想像してみても、

実際に観て見なければわからない。

横尾歌舞伎では子供たちによる「白波五人男」が演じられた。

それは当然ながら無条件で拍手喝采ものだ。

素人歌舞伎をやっている人たちは、例えば歌舞伎座や南座で行われる歌舞伎を超えたいと考えることはあるのだろうか?

先進的な演出、歌舞伎役者を超えるような演技や舞、衣装や演奏‥‥‥。

おそらく、そのような世界で成り立っているものではないと思う。

自分だけのためのものではない。

何者かに突き動かされやっている。

それは神かもしれないし、宇宙や大地のようなものかもしれない。

文化の根源的なもの。

急遽変えた行先は、袋井市内の旧浅羽町。

地域に住む人の話を元にした朗読劇。

当日の入場可のSNS情報を目にしていたのも行くことを決めた理由。

浜松の西側にある雄踏から自宅あたりを通り越し、

天竜川を越え、東へ向かう。

『雄踏歌舞伎』を観るために、会場である雄踏文化センターまで行ったが、

駐車場が満杯で、待てば空きが出ただろうが、

まだまだお客さんがやって来そうな雰囲気に、急遽行先を変えることにした。

飲食店でも行列を見ると、入るのをやめたり、

映画を観に行って、混雑していると観ずに帰ってしまうことがある。

自覚している僕の習性だが、

どこか、こんなに観る人がいるのなら、

僕ひとりが客席にいなくてもいいじゃないか、

という変な、驕ったような気持ちがあったのだと思う。

きっと会場には、地域や近辺、または遠方から、

この日を楽しみにやって来た人たちがいる。

普段演劇をあまり目にしない人もいるだろう。

出演者の身内や子供歌舞伎だったら、親やおじいちゃんやおばあちゃんもそろって来ているだろう。

昼飯時を挟むから、お弁当も持参で詰めかけているかもしれない。

公共ホールは飲食禁止の所が多いが、

少なくとも銀座の歌舞伎座は飲食自由だ。

雄踏文化センターがどうかは知らないが、

客席では禁止でも、ロビーではお弁当を広げる輪が広がっていることだろう。

『雄踏歌舞伎』は新聞で読んだ開催時間は10時30分から14時30分の4時間。

江戸時代の歌舞伎は1日かけて1本を上演していたと言う。

物語の発端から終幕まで通して上演する「通し狂言」。

まさに庶民の楽しみだと思う。

現在の歌舞伎は興行的な理由から昼の部と夜の部と別れている。

でも大相撲なんかは朝9時くらいから前相撲が始まり、幕内の結びの一番が終わるのは18時近く。

実に9時間の催しだ。

以前、引佐の横尾歌舞伎に行ったことがあるが、

全国各地で専業俳優意外の役者により演じられる素人歌舞伎が行われている。

農村歌舞伎、村芝居などと言う場合もあるだろう。

有名な時代物の歌舞伎を演じるのが一般的。

(素人歌舞伎という言葉が、素人演劇、素人音楽、素人ダンス、素人絵画などと言わない中、どうかと思うが、Wikipediaより引いた)

「大鹿村騒動記」という原田芳雄さん主演の映画では、

長野県下伊那郡大鹿村で300年にわたり行われている素人歌舞伎、大鹿歌舞伎を題材にしている。

お祭りで舞いを踊ったり、お囃子を演奏するなど、

演劇的なことは文化・伝統の継承や住民の娯楽・楽しみとして、

全国のどこででも行われている。

決して特別なものではない。

でも、やはり特別なもの。

演劇とはそういうものであるといいと思う。

『雄踏歌舞伎』もぜひ観たかった。

路上演劇祭で知り合った仲間が雄踏歌舞伎を手伝っている話を聞き、

今回行こうと思った。

それを果たせなかったのは申し訳ない。

でも、満杯の駐車場を見て、

地域に十分支持されていることを理解できただけでも、

良かったと思う。

何かを観ようとした時、

情報で知り得ないことは想像してみる。

時間と体は有限なので、

他の用と重なることもあるし、

当然気持ち的な問題もあったりし、

行くか行かないかの選択をすることになる。

もちろんいくら想像してみても、

実際に観て見なければわからない。

横尾歌舞伎では子供たちによる「白波五人男」が演じられた。

それは当然ながら無条件で拍手喝采ものだ。

素人歌舞伎をやっている人たちは、例えば歌舞伎座や南座で行われる歌舞伎を超えたいと考えることはあるのだろうか?

先進的な演出、歌舞伎役者を超えるような演技や舞、衣装や演奏‥‥‥。

おそらく、そのような世界で成り立っているものではないと思う。

自分だけのためのものではない。

何者かに突き動かされやっている。

それは神かもしれないし、宇宙や大地のようなものかもしれない。

文化の根源的なもの。

急遽変えた行先は、袋井市内の旧浅羽町。

地域に住む人の話を元にした朗読劇。

当日の入場可のSNS情報を目にしていたのも行くことを決めた理由。

浜松の西側にある雄踏から自宅あたりを通り越し、

天竜川を越え、東へ向かう。

2024年01月16日 20:07

浜松市勤労会館Uホールで、はままつ演劇フェスティバル2023「高校演劇選抜公演」を観た≫

カテゴリー │演劇

1月13日(土)と14日(日)の2日間に渡り、

『静岡県西部高等学校演劇協議会 高校演劇選抜公演』が行われた。

はままつ演劇フェスティバル2023の一環である。

運営に携わっている静岡県西部演劇連絡会のメンバーが、

各日上演終了後、『座談会』と言う名の質疑応答の会を設ける。

前年までは舞台の上から、客席の高校生たちに向け、講師と言う立場で、

講評を行うという方法が取られていた。

今回、あらたに、同じ目線に立ち、互いの顔が見える関係で対話をしようということになった。

高校の演劇部には秋の大会があり、それに向けて作品を作る。

それが終わった後、こちらの「高校演劇選抜公演」のため、準備を進めることになる。

秋の大会で、上級生が引退する、

日があまりない、

授業はもちろん、学校のテストもある、

風邪にかかる人もいる‥‥‥。

そんな中で、今回の公演のための作品を作り上げる。

高校に入ってから演劇を始めた一年生は、

演劇経験が一年未満だ。

13日は上演後、ホールでは翌日のリハーサル中のため、

ロビーで2校との「座談会」を行った。

14日は4校のため、客席で、2校ずつに分かれ、

西部演劇連絡会のメンバーも二手にわかれ、担当した。

13日(土)

◎浜松西高校「Mr. My Friend No.9」

世界にアンドロイド2人きりという鮮烈なラストが印象的な作品。

近未来ではあるが、とても現代的でもある。

「外に出た今」と「内に居た過去」を音楽と照明で分け、

伝えるべきメッセージが浮かび上がって来る。

つなぐのは先生と僕の同じ誕生日。

AI 時代はプロ棋士がAIに将棋で負けるが、

ここではアンドロイドは作った先生にチェスでは勝つことができないまま、

永遠の別れとなる。

人の心が宿るアンドロイドも人間が作った生産物なのだ。

座談会の中で、オリジナル作品を用意していたが、

コロナの中、上演できなかったと語っていた。

その時々で部員の事情もあり、時期が変われば上演が難しいこともあるだろう。

でも、書かれた脚本は上演されて初めて役割を終えるので、

こだわりがあるのならぜひ何らかの形にしてほしいと思う。

追記

座談会後「今までで一番影響を受けた作品は?」と問われ、明確な答えが出来なかった。

演劇をやっている影響は作品だけでなく、いろいろな要素があるので、頭が一瞬パニクる。

小学校の林間学校のクラス発表で台本を書いたこと。

大学時代演劇を始めようと思ったけどうまく始められなかったこと。

社会人になり黒テントを招聘するアマチュア劇団に入ったこと。

共同創作をする作り方に共感していた劇団青い鳥の芹川藍さんが講師の磐田の講座に参加したこと。

はじめて歌舞伎座で歌舞伎を観て「これ「演劇じゃん」と思ったこと。

劇団四季の「ライオンキング」のオープニングに「高度な仮装大賞だ」といたく感動したこと。

今も観たり書いたり戯曲も読んだりしていること。

「一番影響を受けた作品」を探し中とも言える。

これは本音である。

◎浜松湖東高校「Araneae-アラーネア-」

アラーネアとは蜘蛛の糸の意味。

同級生が4人という過疎地域の高校生。

ひとりは村長の娘で、近所は年寄りばかり、最寄りのコンビニも遠く、バスも1日数本。

あさひ、いろは、しょうた、ひまりはそれぞれ特徴があり、そして夢があり、

小さなコミュニティーの中でもいろいろな葛藤がある。

リズムを生み出しているのは、思いついたことをすぐ行動に起こすあさひ。

そこから、クモの糸のようにそれぞれの関係に複雑に派生する。

友だちみたいな先生、たけねえと共に過ごすあたりまえの高校生活はどこか甘酸っぱい。

誰にでも思い当たる青春時代のひとつのわだかまりが解決した後は、

良い曲が流れる中、卒業までの日々がセリフなしの早回しで演じられる。

それが自然で、リアリティがあった。

演出者によると、秋の大会が生徒オリジナルのテーマが重めの脚本で、

今回は明るい自然体で出来る脚本を選んだということだった。

通常1時間の高校演劇の中で、今回はおよそ35分の上演時間。

これからの可能性については、楽しみしかない。

14日(日)

◎磐田西高校「弁護代理人」

幕開け、肝試しに校内の警備室に忍び込んだ生徒のひとりが幽霊の登場をきっかけに起こる死亡事故。

そして、暗転後、この学校では最高裁判官であるオダマキという生徒がいて、悪をさばいているという説明がされる驚きの展開。

完全な正義とも言えず、きらいな食べ物は他の人に押し付けるというかわいい横暴ぶり。

その支配に対抗し、弁護代理人部というクラブがあり、裁判の被疑者になろうとする生徒を守っている。

そこに、冒頭の生徒が何人も消えているという「神隠し事件」の話が入り、その解決が主題となっていく。

証言人として先生たちが呼ばれ、これが生徒に従う先生と言う矛盾の構造というのは面白い。

仕掛けられたオチはまさに戦慄の事実で、それはひとつのミステリー。

1時間の上演時間に詰め込むには情報が溢れすぎていて、後は入念なブラッシュアップ。

サイコパスの殺人鬼と弁護代理人部の世界が2つの題材が同居しているようで衝突してはいないか?

考えられたキャラクター造形は俳優にとりやりがいがあるが、脚本が整理されればされるほど、

練習でも丁寧に時間を費やすことが出来る。

そのあたりも考慮すると演劇全体の完成度がグンと高まる。

観客は命の軽さに慟哭し、同時に命の重さを知る。

タイトルは「弁護代理人部」が良いと思う。

◎磐田東高校「制服の落下点」

脚本を良く読み込まれていて、それぞれの人物造形が的確に思えた。

それは自然に聞こえ見える、セリフ、動作に反映する。

俳優自身が自ら考え、話し合いながら演技プランを立てているように見えた。

もちろんそれを全体で支える演出がある。

陸上部のジャージの子は舞台に入退場する時の走り方が、舞台効果の為に意図的で美しい。

同年代の高校生を演じるというやりやすさはあっても違う人格の役を、

今生きている自分が持っているものを活かしながら演じているように思えた。

それは他者との関係性にも現れる。

登場人物との濃厚なコミュニケーションが、

キーとなる舞台に現れない2人の人物の存在を浮き立たせ、それが客席を切なくさせる。

脚本の問題だが、2人目の人物は違う結末であった方が良かったかもとも思う。

そうすれば、舞台に登場する人物同志で終わる結論が、もっと外に向かったかもしれない。

ただ、じゅうぶん脚本が持つメッセージは伝わって来た。

「制服の落下点」は青春の1ページと言うには、あまりにも哀しい場所である。

◎浜北西高校「天魔のヒト仕事」

悪魔のような天使「天魔」が天からの指令を受け、

テストの点はいいが、友だちも仲の良い異性もいない、孤独と思い込んでいる男子学生アキラの元に訪れる。

話しの設定はある種物語の王道。

すぐ思いつく代表的作品は「ドラえもん」(未来から冴えない先祖のび太くんのため、ドラえもんが送り込まれる)。

助ける側と助けられる側と言う構造だが、

特徴は世話を焼く側も焼かれる側も同様にコンプレックスがあることにある。

一見一方的な立場関係だが、お互いに足りないところがあり、

それが同じ目的に立ち向かう時は、共闘する同志となるのだ。

そこに大きなテーマ、「友情」が生まれる。

前に立ちはだかる壁が高ければ高いほど、生み出す友情は熱く、心に残るものになる。

アキラが友だちに声をかける時、気になる子に告白する時、天魔が絡むと、

もっと物語が展開すると思ったが、この話はアキラが家で天魔とのやりとりがすべて。

アキラの外での行動が生み出され、結果成長と言う目的を遂げる。

追記 僕がMCとして担当したため知ったのだが、

本当は演劇部の生徒達でオリジナルの脚本を書きたかったが、完成せず、

今回は部室にあった戯曲から選んだそうだ。

ぜひ次回公演はオリジナル作品を、というより、先ずは1本書き上げて欲しい。

なにせ、戯曲の描き方の第一歩は「最後まで書く」ことなのだ。

タイトル、何を書くか、いつ(時)、どこ(場所)、誰(登場人物)をひとつひとつ決めて行く。

僕が今まで教わった事でもあるが、どこか自ずと実践していることでもある。

◎磐田南高校「Excellent!!ケミストリー」

僕が担当した高校ではなかったので、帰り際出入口で、

「80年代のロック好き?」とオリジナル作品の作者に話しかけたら、

「はい!」と答え、その後、最初の曲デヴィッド・ボウイ?と観劇時の印象で聞いたらポカンとされ、

他の生徒が「ビリー・アイドル」と一言。

知ったかぶりしたみたいで、見事に恥をかいたが、そんな今生きている自分が「好きなもの」がストレートに現れた演劇だった。

ビリー・アイドルの曲に乗り、車のハンドルと工具を手に、踊りながら現れるチアキ先生。

そこで行われる作業はエドのダイヤル式電話につながり、それは過去である80年代。

2023年の高校に1980年代のチアキ先生の大学時代から同級生であるエドを呼び寄せる。

つまりタイムトラベル。まさに「バックトゥザフューチャー」の逆バージョン。

SF好きで今に不満を持っている現代の女子高生リンが、

予感のように80年代の若者エドに恋をして呼び寄せたようにも見えたが、

チアキ先生とリンの行動はつながっていたのだろうか?(見逃したかも)

作者は、80年代の若者エドを「男でアメリカ人(アメリカ×日本のハーフ)で男」で生きやすかった時代と表現している。

また、学生の頃のチアキとの会話で「集会行って来た」と、

学生運動の時代(盛んだったのはもう一世代前だが)のような会話がなされる。

80年代のロックからパンク、ニューウェーブと分化していく音楽論、ミュージシャンやバンド名、

「エイリアン」「ターミネーター」「バックトゥザフューチャー」「フェリスはある朝突然に」等の映画が会話に織り込まれる。

スマホに情報が集約していく現代への疑問が語られる。

あふれ出る多方向への思いが抑えきれないように。

リンが本音を語るかのように言う。

「今の私には何もない。この世界はつまんない。孤独になりたくない。未来は変えられる」

『静岡県西部高等学校演劇協議会 高校演劇選抜公演』が行われた。

はままつ演劇フェスティバル2023の一環である。

運営に携わっている静岡県西部演劇連絡会のメンバーが、

各日上演終了後、『座談会』と言う名の質疑応答の会を設ける。

前年までは舞台の上から、客席の高校生たちに向け、講師と言う立場で、

講評を行うという方法が取られていた。

今回、あらたに、同じ目線に立ち、互いの顔が見える関係で対話をしようということになった。

高校の演劇部には秋の大会があり、それに向けて作品を作る。

それが終わった後、こちらの「高校演劇選抜公演」のため、準備を進めることになる。

秋の大会で、上級生が引退する、

日があまりない、

授業はもちろん、学校のテストもある、

風邪にかかる人もいる‥‥‥。

そんな中で、今回の公演のための作品を作り上げる。

高校に入ってから演劇を始めた一年生は、

演劇経験が一年未満だ。

13日は上演後、ホールでは翌日のリハーサル中のため、

ロビーで2校との「座談会」を行った。

14日は4校のため、客席で、2校ずつに分かれ、

西部演劇連絡会のメンバーも二手にわかれ、担当した。

13日(土)

◎浜松西高校「Mr. My Friend No.9」

世界にアンドロイド2人きりという鮮烈なラストが印象的な作品。

近未来ではあるが、とても現代的でもある。

「外に出た今」と「内に居た過去」を音楽と照明で分け、

伝えるべきメッセージが浮かび上がって来る。

つなぐのは先生と僕の同じ誕生日。

AI 時代はプロ棋士がAIに将棋で負けるが、

ここではアンドロイドは作った先生にチェスでは勝つことができないまま、

永遠の別れとなる。

人の心が宿るアンドロイドも人間が作った生産物なのだ。

座談会の中で、オリジナル作品を用意していたが、

コロナの中、上演できなかったと語っていた。

その時々で部員の事情もあり、時期が変われば上演が難しいこともあるだろう。

でも、書かれた脚本は上演されて初めて役割を終えるので、

こだわりがあるのならぜひ何らかの形にしてほしいと思う。

追記

座談会後「今までで一番影響を受けた作品は?」と問われ、明確な答えが出来なかった。

演劇をやっている影響は作品だけでなく、いろいろな要素があるので、頭が一瞬パニクる。

小学校の林間学校のクラス発表で台本を書いたこと。

大学時代演劇を始めようと思ったけどうまく始められなかったこと。

社会人になり黒テントを招聘するアマチュア劇団に入ったこと。

共同創作をする作り方に共感していた劇団青い鳥の芹川藍さんが講師の磐田の講座に参加したこと。

はじめて歌舞伎座で歌舞伎を観て「これ「演劇じゃん」と思ったこと。

劇団四季の「ライオンキング」のオープニングに「高度な仮装大賞だ」といたく感動したこと。

今も観たり書いたり戯曲も読んだりしていること。

「一番影響を受けた作品」を探し中とも言える。

これは本音である。

◎浜松湖東高校「Araneae-アラーネア-」

アラーネアとは蜘蛛の糸の意味。

同級生が4人という過疎地域の高校生。

ひとりは村長の娘で、近所は年寄りばかり、最寄りのコンビニも遠く、バスも1日数本。

あさひ、いろは、しょうた、ひまりはそれぞれ特徴があり、そして夢があり、

小さなコミュニティーの中でもいろいろな葛藤がある。

リズムを生み出しているのは、思いついたことをすぐ行動に起こすあさひ。

そこから、クモの糸のようにそれぞれの関係に複雑に派生する。

友だちみたいな先生、たけねえと共に過ごすあたりまえの高校生活はどこか甘酸っぱい。

誰にでも思い当たる青春時代のひとつのわだかまりが解決した後は、

良い曲が流れる中、卒業までの日々がセリフなしの早回しで演じられる。

それが自然で、リアリティがあった。

演出者によると、秋の大会が生徒オリジナルのテーマが重めの脚本で、

今回は明るい自然体で出来る脚本を選んだということだった。

通常1時間の高校演劇の中で、今回はおよそ35分の上演時間。

これからの可能性については、楽しみしかない。

14日(日)

◎磐田西高校「弁護代理人」

幕開け、肝試しに校内の警備室に忍び込んだ生徒のひとりが幽霊の登場をきっかけに起こる死亡事故。

そして、暗転後、この学校では最高裁判官であるオダマキという生徒がいて、悪をさばいているという説明がされる驚きの展開。

完全な正義とも言えず、きらいな食べ物は他の人に押し付けるというかわいい横暴ぶり。

その支配に対抗し、弁護代理人部というクラブがあり、裁判の被疑者になろうとする生徒を守っている。

そこに、冒頭の生徒が何人も消えているという「神隠し事件」の話が入り、その解決が主題となっていく。

証言人として先生たちが呼ばれ、これが生徒に従う先生と言う矛盾の構造というのは面白い。

仕掛けられたオチはまさに戦慄の事実で、それはひとつのミステリー。

1時間の上演時間に詰め込むには情報が溢れすぎていて、後は入念なブラッシュアップ。

サイコパスの殺人鬼と弁護代理人部の世界が2つの題材が同居しているようで衝突してはいないか?

考えられたキャラクター造形は俳優にとりやりがいがあるが、脚本が整理されればされるほど、

練習でも丁寧に時間を費やすことが出来る。

そのあたりも考慮すると演劇全体の完成度がグンと高まる。

観客は命の軽さに慟哭し、同時に命の重さを知る。

タイトルは「弁護代理人部」が良いと思う。

◎磐田東高校「制服の落下点」

脚本を良く読み込まれていて、それぞれの人物造形が的確に思えた。

それは自然に聞こえ見える、セリフ、動作に反映する。

俳優自身が自ら考え、話し合いながら演技プランを立てているように見えた。

もちろんそれを全体で支える演出がある。

陸上部のジャージの子は舞台に入退場する時の走り方が、舞台効果の為に意図的で美しい。

同年代の高校生を演じるというやりやすさはあっても違う人格の役を、

今生きている自分が持っているものを活かしながら演じているように思えた。

それは他者との関係性にも現れる。

登場人物との濃厚なコミュニケーションが、

キーとなる舞台に現れない2人の人物の存在を浮き立たせ、それが客席を切なくさせる。

脚本の問題だが、2人目の人物は違う結末であった方が良かったかもとも思う。

そうすれば、舞台に登場する人物同志で終わる結論が、もっと外に向かったかもしれない。

ただ、じゅうぶん脚本が持つメッセージは伝わって来た。

「制服の落下点」は青春の1ページと言うには、あまりにも哀しい場所である。

◎浜北西高校「天魔のヒト仕事」

悪魔のような天使「天魔」が天からの指令を受け、

テストの点はいいが、友だちも仲の良い異性もいない、孤独と思い込んでいる男子学生アキラの元に訪れる。

話しの設定はある種物語の王道。

すぐ思いつく代表的作品は「ドラえもん」(未来から冴えない先祖のび太くんのため、ドラえもんが送り込まれる)。

助ける側と助けられる側と言う構造だが、

特徴は世話を焼く側も焼かれる側も同様にコンプレックスがあることにある。

一見一方的な立場関係だが、お互いに足りないところがあり、

それが同じ目的に立ち向かう時は、共闘する同志となるのだ。

そこに大きなテーマ、「友情」が生まれる。

前に立ちはだかる壁が高ければ高いほど、生み出す友情は熱く、心に残るものになる。

アキラが友だちに声をかける時、気になる子に告白する時、天魔が絡むと、

もっと物語が展開すると思ったが、この話はアキラが家で天魔とのやりとりがすべて。

アキラの外での行動が生み出され、結果成長と言う目的を遂げる。

追記 僕がMCとして担当したため知ったのだが、

本当は演劇部の生徒達でオリジナルの脚本を書きたかったが、完成せず、

今回は部室にあった戯曲から選んだそうだ。

ぜひ次回公演はオリジナル作品を、というより、先ずは1本書き上げて欲しい。

なにせ、戯曲の描き方の第一歩は「最後まで書く」ことなのだ。

タイトル、何を書くか、いつ(時)、どこ(場所)、誰(登場人物)をひとつひとつ決めて行く。

僕が今まで教わった事でもあるが、どこか自ずと実践していることでもある。

◎磐田南高校「Excellent!!ケミストリー」

僕が担当した高校ではなかったので、帰り際出入口で、

「80年代のロック好き?」とオリジナル作品の作者に話しかけたら、

「はい!」と答え、その後、最初の曲デヴィッド・ボウイ?と観劇時の印象で聞いたらポカンとされ、

他の生徒が「ビリー・アイドル」と一言。

知ったかぶりしたみたいで、見事に恥をかいたが、そんな今生きている自分が「好きなもの」がストレートに現れた演劇だった。

ビリー・アイドルの曲に乗り、車のハンドルと工具を手に、踊りながら現れるチアキ先生。

そこで行われる作業はエドのダイヤル式電話につながり、それは過去である80年代。

2023年の高校に1980年代のチアキ先生の大学時代から同級生であるエドを呼び寄せる。

つまりタイムトラベル。まさに「バックトゥザフューチャー」の逆バージョン。

SF好きで今に不満を持っている現代の女子高生リンが、

予感のように80年代の若者エドに恋をして呼び寄せたようにも見えたが、

チアキ先生とリンの行動はつながっていたのだろうか?(見逃したかも)

作者は、80年代の若者エドを「男でアメリカ人(アメリカ×日本のハーフ)で男」で生きやすかった時代と表現している。

また、学生の頃のチアキとの会話で「集会行って来た」と、

学生運動の時代(盛んだったのはもう一世代前だが)のような会話がなされる。

80年代のロックからパンク、ニューウェーブと分化していく音楽論、ミュージシャンやバンド名、

「エイリアン」「ターミネーター」「バックトゥザフューチャー」「フェリスはある朝突然に」等の映画が会話に織り込まれる。

スマホに情報が集約していく現代への疑問が語られる。

あふれ出る多方向への思いが抑えきれないように。

リンが本音を語るかのように言う。

「今の私には何もない。この世界はつまんない。孤独になりたくない。未来は変えられる」

2024年01月01日 10:49

2024年の始まり≫

カテゴリー │新年の始まり

路上演劇祭Japan in 浜松2023で、

テラ・ダンス・ムジカにて演じた「ブラックボードマシーン」。

本番で使う大きな黒板をつくるため、試しにミニチュア版をつくってみた。

上演後、小道具は役目は終えるのだが、

この度、海へ連れ出してみた。

暮れも押し迫った30日の中田島砂丘の駐車場には、

県外ナンバーの車も多く停まっていた。

初めは遠州灘海浜公園で撮影していたが、

すぐそばの海岸へと向かい、防潮堤にて。

HAPPY NEW YEARとチョークで書き込んだ段ボールでつくった黒板を、

全長17.5キロ防潮堤のほんの一部で、

通行者の邪魔にならない端っこに置いたら、

「きょうはなに学ぶ?」のキャッチコピーが浮かんだ。

本年もよろしくお願いします。

テラ・ダンス・ムジカにて演じた「ブラックボードマシーン」。

本番で使う大きな黒板をつくるため、試しにミニチュア版をつくってみた。

上演後、小道具は役目は終えるのだが、

この度、海へ連れ出してみた。

暮れも押し迫った30日の中田島砂丘の駐車場には、

県外ナンバーの車も多く停まっていた。

初めは遠州灘海浜公園で撮影していたが、

すぐそばの海岸へと向かい、防潮堤にて。

HAPPY NEW YEARとチョークで書き込んだ段ボールでつくった黒板を、

全長17.5キロ防潮堤のほんの一部で、

通行者の邪魔にならない端っこに置いたら、

「きょうはなに学ぶ?」のキャッチコピーが浮かんだ。

本年もよろしくお願いします。

タグ :2024年元旦

2023年12月30日 09:05

袋井・どまんなかセンターで、出張お芝居!ぷちまり「クリスマス公演」を観た≫

カテゴリー │演劇

12月23日(土)14時~

出張お芝居!ぷちまりとの出会いを語るには、

2009年に砂山銀座サザンクロス商店街で行われた路上演劇祭Japan in 浜松にさかのぼる。

2001年に行われ、8年のブランクを経て開催した演劇祭から、僕は実行委員として関わるようになる。

その際、MCを担当させてもらったのだが、

そこに参加したのが、お芝居デリバリーまりまり。

「桃太郎」「鶴の恩返し」「浦島太郎」など昔話をメドレー方式で上演する。

翌年2010年、建物が残っていた旧松菱のエントランス前で開催したときに、

静岡文化芸術大学と関わることとなり、

それをきっかけに、在学の大学生たちによる出張お芝居!ぷちまりが誕生する。

こちらは、大学内でのプログラムに乗っ取った活動が主であるため、

以来、路上演劇祭とは関わりがなかった。

2017年にサザンクロスで行った時、

ぷちまりのメンバーと僕の個人企画で、

「砂山劇場 featuring ぷちまり」として一緒にやったくらい。

今年6月に行った2023年の路上演劇祭に、エントリーの希望があり、

単独としては初めて、路上演劇祭に参加することになる。

まりまりもぷちまりも、上下黒の衣装で、

舞台セットも小道具も照明も音響もない状況で上演することを特徴とする。

ゆえに、呼ばれれば、出来る場所ならどこでもやる。

そんなフットワークの軽さで、出張お芝居!ぷちまりは、近頃さまざまなイベントに大人気だ。

12月10日に路上演劇祭の実行委員会があり、

その時出席していたぷちまりメンバーからこの日のイベントの情報を聞き、

袋井へ出向いた。

小さな子どもたちが訪れていたが、

いくつかの選択肢の中から観客に選んでもらう方式で上演された

「3匹のこぶた」では、ひとりの女の子などは作品の世界にどっぷり入りこんでいた。

オオカミに吹き飛ばされる場面では、

会場にあるクッションで家を作り、その中に入り、

こぶたの身になって、必死に耐えていた。

親たちはその家作りを手伝う。

演じている側と同じ場面が観客側に作られている。

しかも観客の創意工夫で。

これぞ観客参加型。

子どもの想像力を促す演劇を実感した。

意図的に観客の参加を誘導する場面もいくつかあり、

めんどくさい大人の僕は、ちょっと恥ずかしかったが、

がんばって参加した。

路上演劇祭の時は女性3名の参加だったが、

この日は男性もいて、メンバーも多くなっていた。

出張お芝居!ぷちまりとの出会いを語るには、

2009年に砂山銀座サザンクロス商店街で行われた路上演劇祭Japan in 浜松にさかのぼる。

2001年に行われ、8年のブランクを経て開催した演劇祭から、僕は実行委員として関わるようになる。

その際、MCを担当させてもらったのだが、

そこに参加したのが、お芝居デリバリーまりまり。

「桃太郎」「鶴の恩返し」「浦島太郎」など昔話をメドレー方式で上演する。

翌年2010年、建物が残っていた旧松菱のエントランス前で開催したときに、

静岡文化芸術大学と関わることとなり、

それをきっかけに、在学の大学生たちによる出張お芝居!ぷちまりが誕生する。

こちらは、大学内でのプログラムに乗っ取った活動が主であるため、

以来、路上演劇祭とは関わりがなかった。

2017年にサザンクロスで行った時、

ぷちまりのメンバーと僕の個人企画で、

「砂山劇場 featuring ぷちまり」として一緒にやったくらい。

今年6月に行った2023年の路上演劇祭に、エントリーの希望があり、

単独としては初めて、路上演劇祭に参加することになる。

まりまりもぷちまりも、上下黒の衣装で、

舞台セットも小道具も照明も音響もない状況で上演することを特徴とする。

ゆえに、呼ばれれば、出来る場所ならどこでもやる。

そんなフットワークの軽さで、出張お芝居!ぷちまりは、近頃さまざまなイベントに大人気だ。

12月10日に路上演劇祭の実行委員会があり、

その時出席していたぷちまりメンバーからこの日のイベントの情報を聞き、

袋井へ出向いた。

小さな子どもたちが訪れていたが、

いくつかの選択肢の中から観客に選んでもらう方式で上演された

「3匹のこぶた」では、ひとりの女の子などは作品の世界にどっぷり入りこんでいた。

オオカミに吹き飛ばされる場面では、

会場にあるクッションで家を作り、その中に入り、

こぶたの身になって、必死に耐えていた。

親たちはその家作りを手伝う。

演じている側と同じ場面が観客側に作られている。

しかも観客の創意工夫で。

これぞ観客参加型。

子どもの想像力を促す演劇を実感した。

意図的に観客の参加を誘導する場面もいくつかあり、

めんどくさい大人の僕は、ちょっと恥ずかしかったが、

がんばって参加した。

路上演劇祭の時は女性3名の参加だったが、

この日は男性もいて、メンバーも多くなっていた。

2023年12月29日 19:48

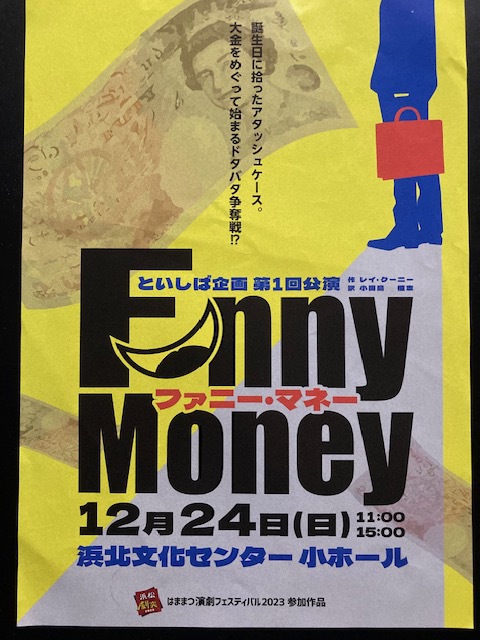

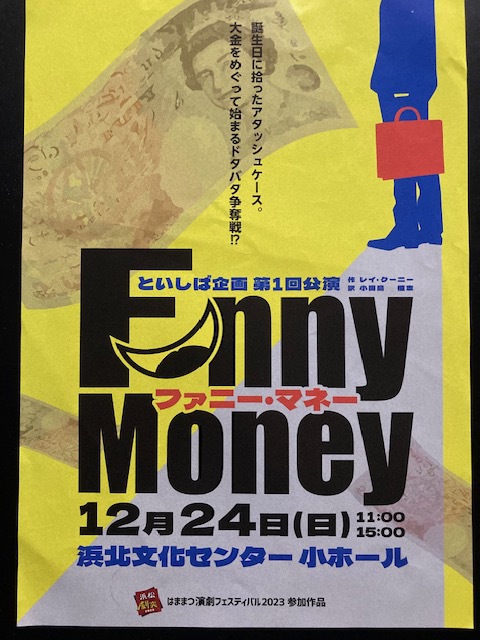

浜北文化センターで、といしば企画「ファニー・マネー」を観た≫

カテゴリー │演劇

12月24日(日)11時~

この日は、夜、シネマイーラでフランソワ・オゾン監督のフランス映画「私がやりました」も観たが、

「ファニー・マネー」と共通点を感じた。

どちらも構成や登場人物のセリフなどよく練られた脚本を特徴とする。

ウェルメイドな作品と言えようか。

そして、映画館で観る映画も、主に浜松周辺で観る演劇も、

こういう作品をあまり観る機会がないなあ、と気付く。

もちろん、これは僕の嗜好が大きいのかもしれない。

「楽しみ」を求めてと言うより、

なぜこれを観るのか等、理由を考え、

それに添って優先順位を設け(距離とか時間とか費用とかの問題は大きい)、

その時の自分の都合に合わせ、鑑賞作品を決めて行く。

これは論理的とも言えるけど、自分としては感覚で行動しているつもり。

チケットを取得するのが遅くなるので、

完売で、観れない場合もある。

それはそれで仕方がないと覚悟を決めているつもりだが、

逆に鑑賞欲に火がつき、リセールサイトを探してみたりすることもある。(アホか)

ウェルメイドを調べてみたら、ウェルメイドプレーという演劇形態があり、

19世紀のフランスで確立し、

<緊密な構成をもち、人物の個性よりも巧みに組み立てられた状況によってプロットが進行する戯曲を指す>とある。

不勉強な僕には、ウェルメイドと言うと、

アメリカのニール・サイモン、日本なら三谷幸喜、映画ならビリー・ワイルダーくらいしか思いつかない。

(しかも彼らがウェルメイドを代表しているのかどうかもよくわからない)

今回はイギリスのレイ・クーニーの戯曲だという。

(作品名を聞くと、ああとも思うが、僕は観たことがなかったし、作家名も知らなかった)

2019年の秋から冬、東京では、

加藤健一事務所「パパ、I LOVE YOU」、

ファルスシアター「コウト・イン・ザ・ネット」、

ABsun「ランドーユアワイフ」&「コートインザネット」

ラフィングライブ「Out of Order」と、

笑劇王レイ・クー二ー傑作4本が祭りの様相を呈し、上演されると紹介されている。

といしば企画の企画者である石牧孟さんが、いつかどこかの過程で、

レイ・クーニーの上演作品と出会い、時を経て、

ここ浜松での上演に至ったのではないか。

そんな想像が成り立つ。

これは間違っているかもしれないが、

「行動には動機がある」とすれば、

上演には何らかの理由、きっかけがある。

「レディース・アンド・ジェントルマン~」とでも紹介したいような

幕がカラフルな照明で彩られるオープニングの後、

幕が開くと、見事な舞台セットがど~んと姿を見せる。

舞台空間をどのように舞台美術で埋めるかは、

それぞれやり方がある。

何も置かずにただの空間として生かす方法もあるが、

観客が観る範囲を、セットで埋めてしまうことは、

舞台の世界に没入してもらうには有効だ。

観客にとっても安心感があるが、

俳優によってはもっとその恩恵を得る事だろう。

安心して演技ができる。

もちろんこれは、ちゃんとした演技をしなければばらない、というプレッシャーとも対で、

本人がどんな思いでいるかはわからない。

上手側(観客から見て右側)にドアがひとつ、下手側にドアがふたつ、

正面からも階段を上がり、奥から下手に抜けることが出来る。

そのドアをジーン役の藤森杏菜さんが出たり入ったりして、

登場人物の出入りがとても重要な芝居が始まると予感する。

明らかに洋風なリビングに長いソファーがひとつ。

電話機があり、奥には酒が置かれたダイニング。

それぞれ、物語に重要なアイテムだ。

ジーンの夫ヘンリーが地下鉄で大金が入ったアタッシュケースを持ち帰ったことから始まる顛末。

やはりいろいろな登場人物が出入りし、こんがらがる。

ここに演劇を観ることへのテーマ性を求めると、

鑑賞する選択をしないかもしれない。

でも、そこに何があるかというと、人間がいるだけ。

自分勝手で、お金大好き欲深で、嫉妬深く、小さなことで悩み、弱い、

イギリス人も日本人も他の国の人も変わらない、

僕たちなのだ。

そのような人間性をあらわすのに仕組まれた戯曲は巧妙で、

どの登場人物もおおむね饒舌。

一方俳優はそこから逃げることが出来ない。

人種や演劇経験を問わず、ヘンリーやジーンと言う横文字の役を演じなければならない。

ただし、これらを突破するのは、

正攻法が常套手段で、

真っ正直やチーム一丸と言う言葉が似あう。

何より、俳優が楽しんで演じる事。

まるで、昨今の野球やサッカーやバスケの世界大会などで、

今年よく聞いた言葉のような気がするが、

収縮感を感じさせる日常をはじめ世界状況を考えると、

いまどきの必要なやり方なのかもしれない。

(もちろん世界大会の裏には、競争と努力と能力と周到な策略が不可欠)

ラストは落ちるところに落ちる。

まさしく、幕がきれいに閉じる。

楽しいことも悲しいことも幕が閉じる。

僕たちの日常は大丈夫。

そんな体験も大切だ。

この日は、夜、シネマイーラでフランソワ・オゾン監督のフランス映画「私がやりました」も観たが、

「ファニー・マネー」と共通点を感じた。

どちらも構成や登場人物のセリフなどよく練られた脚本を特徴とする。

ウェルメイドな作品と言えようか。

そして、映画館で観る映画も、主に浜松周辺で観る演劇も、

こういう作品をあまり観る機会がないなあ、と気付く。

もちろん、これは僕の嗜好が大きいのかもしれない。

「楽しみ」を求めてと言うより、

なぜこれを観るのか等、理由を考え、

それに添って優先順位を設け(距離とか時間とか費用とかの問題は大きい)、

その時の自分の都合に合わせ、鑑賞作品を決めて行く。

これは論理的とも言えるけど、自分としては感覚で行動しているつもり。

チケットを取得するのが遅くなるので、

完売で、観れない場合もある。

それはそれで仕方がないと覚悟を決めているつもりだが、

逆に鑑賞欲に火がつき、リセールサイトを探してみたりすることもある。(アホか)

ウェルメイドを調べてみたら、ウェルメイドプレーという演劇形態があり、

19世紀のフランスで確立し、

<緊密な構成をもち、人物の個性よりも巧みに組み立てられた状況によってプロットが進行する戯曲を指す>とある。

不勉強な僕には、ウェルメイドと言うと、

アメリカのニール・サイモン、日本なら三谷幸喜、映画ならビリー・ワイルダーくらいしか思いつかない。

(しかも彼らがウェルメイドを代表しているのかどうかもよくわからない)

今回はイギリスのレイ・クーニーの戯曲だという。

(作品名を聞くと、ああとも思うが、僕は観たことがなかったし、作家名も知らなかった)

2019年の秋から冬、東京では、

加藤健一事務所「パパ、I LOVE YOU」、

ファルスシアター「コウト・イン・ザ・ネット」、

ABsun「ランドーユアワイフ」&「コートインザネット」

ラフィングライブ「Out of Order」と、

笑劇王レイ・クー二ー傑作4本が祭りの様相を呈し、上演されると紹介されている。

といしば企画の企画者である石牧孟さんが、いつかどこかの過程で、

レイ・クーニーの上演作品と出会い、時を経て、

ここ浜松での上演に至ったのではないか。

そんな想像が成り立つ。

これは間違っているかもしれないが、

「行動には動機がある」とすれば、

上演には何らかの理由、きっかけがある。

「レディース・アンド・ジェントルマン~」とでも紹介したいような

幕がカラフルな照明で彩られるオープニングの後、

幕が開くと、見事な舞台セットがど~んと姿を見せる。

舞台空間をどのように舞台美術で埋めるかは、

それぞれやり方がある。

何も置かずにただの空間として生かす方法もあるが、

観客が観る範囲を、セットで埋めてしまうことは、

舞台の世界に没入してもらうには有効だ。

観客にとっても安心感があるが、

俳優によってはもっとその恩恵を得る事だろう。

安心して演技ができる。

もちろんこれは、ちゃんとした演技をしなければばらない、というプレッシャーとも対で、

本人がどんな思いでいるかはわからない。

上手側(観客から見て右側)にドアがひとつ、下手側にドアがふたつ、

正面からも階段を上がり、奥から下手に抜けることが出来る。

そのドアをジーン役の藤森杏菜さんが出たり入ったりして、

登場人物の出入りがとても重要な芝居が始まると予感する。

明らかに洋風なリビングに長いソファーがひとつ。

電話機があり、奥には酒が置かれたダイニング。

それぞれ、物語に重要なアイテムだ。

ジーンの夫ヘンリーが地下鉄で大金が入ったアタッシュケースを持ち帰ったことから始まる顛末。

やはりいろいろな登場人物が出入りし、こんがらがる。

ここに演劇を観ることへのテーマ性を求めると、

鑑賞する選択をしないかもしれない。

でも、そこに何があるかというと、人間がいるだけ。

自分勝手で、お金大好き欲深で、嫉妬深く、小さなことで悩み、弱い、

イギリス人も日本人も他の国の人も変わらない、

僕たちなのだ。

そのような人間性をあらわすのに仕組まれた戯曲は巧妙で、

どの登場人物もおおむね饒舌。

一方俳優はそこから逃げることが出来ない。

人種や演劇経験を問わず、ヘンリーやジーンと言う横文字の役を演じなければならない。

ただし、これらを突破するのは、

正攻法が常套手段で、

真っ正直やチーム一丸と言う言葉が似あう。

何より、俳優が楽しんで演じる事。

まるで、昨今の野球やサッカーやバスケの世界大会などで、

今年よく聞いた言葉のような気がするが、

収縮感を感じさせる日常をはじめ世界状況を考えると、

いまどきの必要なやり方なのかもしれない。

(もちろん世界大会の裏には、競争と努力と能力と周到な策略が不可欠)

ラストは落ちるところに落ちる。

まさしく、幕がきれいに閉じる。

楽しいことも悲しいことも幕が閉じる。

僕たちの日常は大丈夫。

そんな体験も大切だ。

2023年12月29日 10:45

浜松市勤労会館Uホールで浪漫座「浪漫座版 源氏物語」を観た≫

カテゴリー │演劇

12月17日(日)14時~

シニア劇団と称するこの劇団の演劇を観ると、

いつも「なぜ演劇をやるのだろう」ということを考えさせられる。

また、これは「なぜ演劇を観るのだろう」というのも同じ問い。

55歳以上が入団条件というが、

55歳で入団すれば、まだ赤ちゃんというような年齢層のメンバーたち。

2010年の結成時からの劇団員も何人もいる。

会場である浜松市勤労会館Uホールの駐車場はほぼ満杯で、

誘導の方がわずかな空いたスペースに車を案内してくれる。

会場に入ると、多くの差し入れが置かれ、自由席の客席の多くは埋まり、

開演を待ち、ざわついている。

席を探していると、「いわた表現の会からころ」の仲間がいて、

隣りの席を勧められ、そこに座る。

どこかでチラシを見て、訪れたそうだ。

彼は前日、東京へ舞踏カンパニー「大駱駝艦」の公演へ行ったそうで、

僕は愛知の刈谷に演劇(ねじまき鳥クロニクル)を観に行った話をした。

どちらもこの日観る演劇とはまた、毛色が違う。

終演後、彼は「あれみたい。アイドルの‥‥‥」と言い、

僕は即座に思い当たり、「AKB」と答える。

まさにその通りで、

幕が開くと、登場人物があらわれしゃべるたびに、歓声や拍手があがる。

76歳というアラナミテレサさんが、源氏物語の作者紫式部として、語り部役。

アドリブも交えながら、とても味わい深い語り。

登場人物は元々は大長編作品なので、相当簡略化しているだろうが、

それぞれの関係性はよくわかり、俳優の特徴をうまく活かしていたと思う。

ラストシーン、舞台上は、衣装をまとった俳優たちが立ち並ぶ。

女性たちが見つめる中心には光源氏役の松島喜美子さん。

ラストシーンで流れるのは「ぼくにはあなたしかいない」と、

ひたすらの愛をうたう沢田研二の「ダーリング」。

その前には光GENJIの「ガラスの十代」も流れる。

光源氏だから、光GENJIを使って何が悪い?とベタで昭和な選曲が、

懐古としての「昭和」や年代問わずの「押し活」という現代的事象とも呼応し、

あ、今の話なんだと気付く。

AKBの他、宝塚や旧ジャニーズ(今の問題とは関係ない)も思い起こすが、

これはショーやエンターテインメントとしての舞台を目指すモデルにしているからだと思う。

それはある意味潔く正直な態度で、

出演する人たちの欲求と、そういうタイプの舞台を求める観客とマッチさせ、

結果、幸せな空間を作り出している。

ダンスや雅楽にての出演と言うゲストによる全体を彩るお楽しみもあり、

変わらずの衣装の充実、

これらは毎回のやり方であり、特徴であるが、

回を重ねるごとに凄みを増している。

あたりまえのことだが、

成長とは若者に限ってのことではない。

いくつになっても成長するのだ。

そんなことを実感させてくれる。

シニア劇団と称するこの劇団の演劇を観ると、

いつも「なぜ演劇をやるのだろう」ということを考えさせられる。

また、これは「なぜ演劇を観るのだろう」というのも同じ問い。

55歳以上が入団条件というが、

55歳で入団すれば、まだ赤ちゃんというような年齢層のメンバーたち。