2023年11月19日20:56

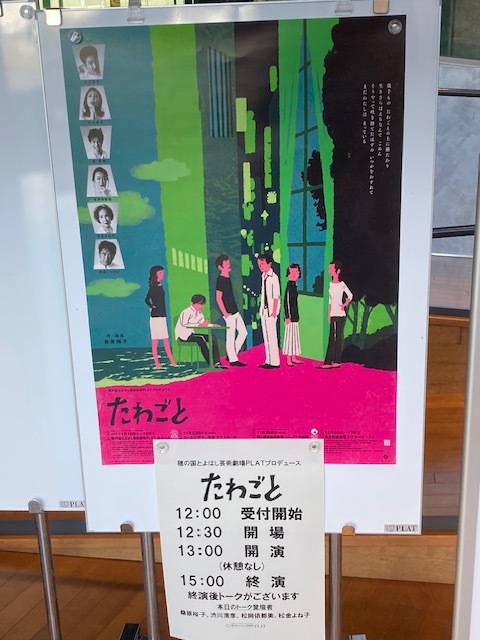

穂の国とよはし芸術劇場PLATで「たわごと」を観た≫

カテゴリー │演劇

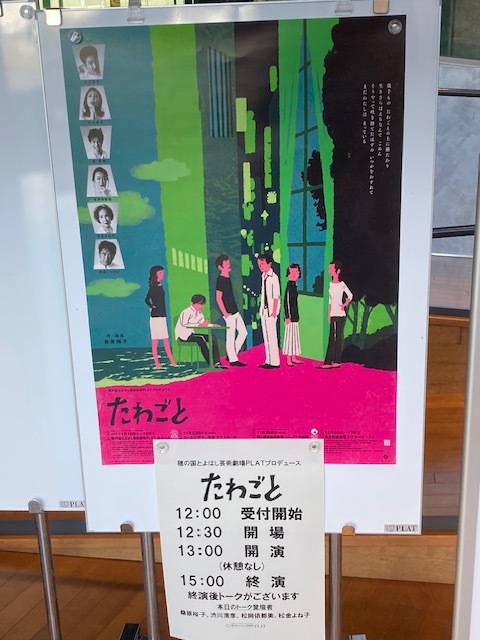

11月18日(土)13時~

「たわごと」は穂の国とよはし芸術劇場PLATプロデュースということで、

劇場が作品つくりに最初から関わっている。

その内容は、アフタートークを聞くことで知る。

プロデューサーの矢作勝義さん等劇場側とキャスト選出から作・演出の桑原裕子さんと話し合って決めたという。

その時から、桑原さんは、言葉を疑う、というようなテーマで話を作りたいと思っていたそうだ。

アフタートークは前日金曜が6名の出演者の内、田中美里さん、谷恭輔さん、渡辺いっけいさん。

この日は、その他の、渋川清彦さん、松岡依都美さん、松金よね子さん。

そこに両日、桑原さんが加わる。

渋川さんに豊橋との関りを聞かれ、映画「異動辞令は音楽隊!」に出演した時、ロケ地の豊橋に3週間滞在したと答えられ、

その際、今回の演劇の為に2週間滞在するという話が出た。

これは商業演劇ではなかなか珍しいことだと思う。

公演期間(4日間)も含めたとしても、10日ほどは本番直前、劇場での稽古を積んだことになる。

おそらくセットを組んでの稽古機関もあったと思う。

専用劇場を持っていれば別だが、一般の貸しホールでは現実的ではないだろう。

(稽古期間も賃料を支払わなければならない)

これもPLATの取り組みで、今回のようなプロデュース公演を予算や規模の関係で毎年とはいかなくとも、

数年に一度の実施は続けていくと言う。

開演前には古いジャズがかかり、劇中もかけるジャズのレコードに合わせダンスをする場面が織り込まれる。

舞台となる海沿いの崖っぷちに立つ洋館の一室の吹き抜けのよさそうな部屋構えや調度品も日本人の庶民とは異なる。

それも人気作家だったが、絶筆して何年も経ち、ここに籠り、今は死期を待つ身という持ち主の状況を聞けば納得する。

そこに作家の二人の息子、長男の妻が、呼ばれやってくる。

他に作家の元愛人も呼ばれていて、

元々、作家の治療をする形で医師と看護師が滞在している。

若い医師はオランダの血が流れている。

何となく西洋の古き良き時代っぽくないか?

アメリカ人作家のアーサー・ミラーやテネシー・ウィリアムズ。

人間ドラマが繰り広げられる。

そんな雰囲気たっぷりだった。

車で来る途中に事故にあい、軽い怪我を負ったモトムとナギの夫婦を演じる渡辺さんと田中さんが喜劇的センスを発揮する。

そこに会いたくなかった松金よね子さん演じる元愛人。

もっと会うのに複雑な前科者で、今何をしているのか不明だった渋川さん演じる弟シンヤ。

医師も看護師も今見える顔と違う顔も。

それぞれ見える顔と見えない顔。

タイトルである「たわごと」(戯言)という言葉だけでなく、

表情や行動でも虚実ないまぜで、他人は混乱に陥ることだろう。

そもそも本人自身が、自分の言動が自らの意思で表れているのかどうかよくわからないこともある。

当初言っていたことと違うと言われても、

「その時は本当に思っていたんだもん」と正当化したくなる気持ちもわからないでもない。

人は弱く、移ろいやすいものだ。

人は一人では生きていけないので、

人と生きていくことになるが、

人と生きて行くということはそういうことと常に合戦を繰り返していくことかもしれない。

アーサー・ミラーの「セールスマンの死」、テネシー・ウイリアムズの「欲望と言う名の電車」「ガラスの動物園」も家族の話。

「たわごと」も家族の話である。

Wikipediaでテネシー・ウィリアムズを調べたら、

死んだとき、詩人ハート・クレインが亡くなったカリブ海に散骨して欲しいという遺書が発見されたが、

弟により、母が眠る墓地に埋葬されたそうだ。

(作者の桑原さんがこれを意識したかはまったく不明)

今回の演劇では作家であった父親は死んだとき、遺書通り、家族たちにより、家の前の海に散骨された。

息子たちを死ぬまでスポイルしていた父親は結局舞台には登場してこなかった。

療養している部屋の中へ入ることが登場人物たち自身の山場でもあった。

子どもを授かりたいのに敵わず、妻としての自分の存在に思い悩むナギは何度も義父の部屋に踏み込むチャンスがあるが、

なかなか踏み込めない。

ようやく踏み込んだ時、自分を解放するきっかけを得る。

それでも完全には解放できない。

義父に、子を授かり来年生まれると嘘をつく。

そして、その後本当の山場を迎える。

そこでは命の危機に遭遇するが、

この日(演劇の時間でもある)培った時間により生まれた関係性の中で、

奇跡的に救われる。

そうなるとエンディングに向け加速する。

シンヤは本当の自分を隠し、父の存在を尊重する筆を持つこと(つまり作家として書くこと)を実施する。

どうしても入れなかった父の部屋に踏み込み、

父の姿は見えないがそこに演劇効果として、スモークがたかれ強い明かりが差し込む。

アフタートークで、映画ではよく顔を見る渋川さんは、あまり舞台の経験がないということで、

終始謙虚に「食らいついていきます」と恐縮されていた。

今後、再演の話が振られた時、桑原さんが渋川さんに「逃げないでくださいね」と諭す様子も含め、

松金さんや松岡さんを含め、制作者たちがとても良い雰囲気でとても好ましかった。

メンバーが異なる前日のアフタートークもきっと同様だっただろう。

演劇は舞台にこの様子は、如実に反映する。

そういえば豊橋に向かう車内のテレビで、89歳の筒井康隆さんの最後の作品集と言っている

「カーテンコール」を「王様のブランチ」で取り上げられていて、

筒井さんが視聴者へのメッセージとして、

「一番番好きなことをやりなさい」と言っていた。

何年か後、父の法事で集まった際、作家として筆をとるシンヤの姿に、そのこともちょっと思い出した。

「たわごと」は穂の国とよはし芸術劇場PLATプロデュースということで、

劇場が作品つくりに最初から関わっている。

その内容は、アフタートークを聞くことで知る。

プロデューサーの矢作勝義さん等劇場側とキャスト選出から作・演出の桑原裕子さんと話し合って決めたという。

その時から、桑原さんは、言葉を疑う、というようなテーマで話を作りたいと思っていたそうだ。

アフタートークは前日金曜が6名の出演者の内、田中美里さん、谷恭輔さん、渡辺いっけいさん。

この日は、その他の、渋川清彦さん、松岡依都美さん、松金よね子さん。

そこに両日、桑原さんが加わる。

渋川さんに豊橋との関りを聞かれ、映画「異動辞令は音楽隊!」に出演した時、ロケ地の豊橋に3週間滞在したと答えられ、

その際、今回の演劇の為に2週間滞在するという話が出た。

これは商業演劇ではなかなか珍しいことだと思う。

公演期間(4日間)も含めたとしても、10日ほどは本番直前、劇場での稽古を積んだことになる。

おそらくセットを組んでの稽古機関もあったと思う。

専用劇場を持っていれば別だが、一般の貸しホールでは現実的ではないだろう。

(稽古期間も賃料を支払わなければならない)

これもPLATの取り組みで、今回のようなプロデュース公演を予算や規模の関係で毎年とはいかなくとも、

数年に一度の実施は続けていくと言う。

開演前には古いジャズがかかり、劇中もかけるジャズのレコードに合わせダンスをする場面が織り込まれる。

舞台となる海沿いの崖っぷちに立つ洋館の一室の吹き抜けのよさそうな部屋構えや調度品も日本人の庶民とは異なる。

それも人気作家だったが、絶筆して何年も経ち、ここに籠り、今は死期を待つ身という持ち主の状況を聞けば納得する。

そこに作家の二人の息子、長男の妻が、呼ばれやってくる。

他に作家の元愛人も呼ばれていて、

元々、作家の治療をする形で医師と看護師が滞在している。

若い医師はオランダの血が流れている。

何となく西洋の古き良き時代っぽくないか?

アメリカ人作家のアーサー・ミラーやテネシー・ウィリアムズ。

人間ドラマが繰り広げられる。

そんな雰囲気たっぷりだった。

車で来る途中に事故にあい、軽い怪我を負ったモトムとナギの夫婦を演じる渡辺さんと田中さんが喜劇的センスを発揮する。

そこに会いたくなかった松金よね子さん演じる元愛人。

もっと会うのに複雑な前科者で、今何をしているのか不明だった渋川さん演じる弟シンヤ。

医師も看護師も今見える顔と違う顔も。

それぞれ見える顔と見えない顔。

タイトルである「たわごと」(戯言)という言葉だけでなく、

表情や行動でも虚実ないまぜで、他人は混乱に陥ることだろう。

そもそも本人自身が、自分の言動が自らの意思で表れているのかどうかよくわからないこともある。

当初言っていたことと違うと言われても、

「その時は本当に思っていたんだもん」と正当化したくなる気持ちもわからないでもない。

人は弱く、移ろいやすいものだ。

人は一人では生きていけないので、

人と生きていくことになるが、

人と生きて行くということはそういうことと常に合戦を繰り返していくことかもしれない。

アーサー・ミラーの「セールスマンの死」、テネシー・ウイリアムズの「欲望と言う名の電車」「ガラスの動物園」も家族の話。

「たわごと」も家族の話である。

Wikipediaでテネシー・ウィリアムズを調べたら、

死んだとき、詩人ハート・クレインが亡くなったカリブ海に散骨して欲しいという遺書が発見されたが、

弟により、母が眠る墓地に埋葬されたそうだ。

(作者の桑原さんがこれを意識したかはまったく不明)

今回の演劇では作家であった父親は死んだとき、遺書通り、家族たちにより、家の前の海に散骨された。

息子たちを死ぬまでスポイルしていた父親は結局舞台には登場してこなかった。

療養している部屋の中へ入ることが登場人物たち自身の山場でもあった。

子どもを授かりたいのに敵わず、妻としての自分の存在に思い悩むナギは何度も義父の部屋に踏み込むチャンスがあるが、

なかなか踏み込めない。

ようやく踏み込んだ時、自分を解放するきっかけを得る。

それでも完全には解放できない。

義父に、子を授かり来年生まれると嘘をつく。

そして、その後本当の山場を迎える。

そこでは命の危機に遭遇するが、

この日(演劇の時間でもある)培った時間により生まれた関係性の中で、

奇跡的に救われる。

そうなるとエンディングに向け加速する。

シンヤは本当の自分を隠し、父の存在を尊重する筆を持つこと(つまり作家として書くこと)を実施する。

どうしても入れなかった父の部屋に踏み込み、

父の姿は見えないがそこに演劇効果として、スモークがたかれ強い明かりが差し込む。

アフタートークで、映画ではよく顔を見る渋川さんは、あまり舞台の経験がないということで、

終始謙虚に「食らいついていきます」と恐縮されていた。

今後、再演の話が振られた時、桑原さんが渋川さんに「逃げないでくださいね」と諭す様子も含め、

松金さんや松岡さんを含め、制作者たちがとても良い雰囲気でとても好ましかった。

メンバーが異なる前日のアフタートークもきっと同様だっただろう。

演劇は舞台にこの様子は、如実に反映する。

そういえば豊橋に向かう車内のテレビで、89歳の筒井康隆さんの最後の作品集と言っている

「カーテンコール」を「王様のブランチ」で取り上げられていて、

筒井さんが視聴者へのメッセージとして、

「一番番好きなことをやりなさい」と言っていた。

何年か後、父の法事で集まった際、作家として筆をとるシンヤの姿に、そのこともちょっと思い出した。