2022年08月31日07:05

シネマe~raで「私のはなし 部落のはなし」を観た

カテゴリー │映画

8月14日(日)13時10分~

満若勇咲監督は大阪芸術大学3年の時、

実習で「にくのひと(2007年)」という映画を撮った。

牛丼屋でアルバイトをしていて、

牛が肉になる過程に興味を持ち、

映画の題材に選んだという。

映像学科の教授はドキュメント映画監督の原一男さん。

代表作に「ゆきゆきて、神軍」「全身小説家」「水俣曼荼羅」等。

食肉に加工する屠畜場の人々を取材し描く。

大学の実習作品が評価され、各地で上映され、

劇場公開が決まったが、

部落問題を扱うことから、解放運動の団体から表現方法について抗議があり、

断念することになる。

そしてそのテーマを正面から描いた今作品。

3時間25分の上演時間。

途中で休憩がある。

時間を費やしている理由は様々な視点から描いているからだ。

現在は「部落」や「部落民」というものは存在しない。

1871年(明治4)の賤民廃止令で身分制度がなくなり、

国民全員が同じ平民となったはずだった。

ところが、社会制度上はないはずの部落や住人への差別は続き、

結婚や就職などにも影響を与える。

映画では3つの被差別部落といわれる地域で

インタビューがなされる。

それらの人はなぜ自分たちのことを語るのか。

カメラの前で、素顔で、本名で。

今ある自分を

さかのぼった過去を引き受け語る。

映画中にも出てきた言葉であり、上映後の監督挨拶でも述べられた

「寝た子を起こすな」という考え方があるということ。

今、存在しない(はずの)部落問題を取り上げることで

知らない人にも知らせることに意味があるのか?

そっとしておけば、

時と共に世代は変わり、忘れ去られていくのではないか?

確かにそういう考え方もあると思う。

また、取り上げるのは単に興味本位なのではないか?

他者のことをモチーフに何らかの表現をする時、

この問題はいつも付きまとうのではないか?

自分とは関係のない他人のことを盛んに触れて、

自分の表現欲求を満たす。

真実とは何だろう?

同じものでも人によりとらえ方は違う場合もあるだろう。

でもその人にとって曲げることのできない真実はある。

私はどこで生まれ、どうやって育ち、どうやって考え、どうやって生きてきて、

これからどうやって生きていこうとするのか?

そこに向き合わざるを得ないということはあると思う。

逃げることの方が自分やまわりやまた、社会の為にもいいと思うこともあるだろう。

でもやはり自らの思う真実から逃げることは出来ない時があるだろう。

この映画を撮影する監督はある一方を肩入れする形では接しようとしていない。

あくまでもニュートラルに語られる言葉の中に真実を見出そうとする。

それはあくまでも観客から見える真実だ。

語る人がすべて真実を述べるわけではない。

それは僕を始め、語る人誰もがそうだ。

映画とは作り手が伝えたいことがあって作るものであろうが、

受け手(観客ほか)がとらえたことがすべてであるとも言える。

観た人がどう感じたがすべて。

人によりまったく逆のとらえ方をする場合もあるだろう。

でもそれらが合わさって映画という物を補完していくのだと思う。

それは今でなく、将来であるかもしれない。

映画はインタビューの他、朗読表現の手法も使われる。

それは主題を私ごとに対象化させる効果を持つ。

映画のタイトルは「私のはなし 部落のはなし」なのだ。

部落問題とは距離がありそうな若者が語る中、

ひとりがウクレレを取り出し、

ザ・ブルーハーツの「青空」を他の二人と共に歌う場面が印象的。

歌詞の中に「生まれた所や皮膚や目の色でいったいこの僕の何がわかるというのだろう」。

映画の終盤にさしかかり、まるでテーマソングのように聞こえる。

ドキュメントがフィクションと混じり合った気がしたが、

私ごとに引き付けるひとつのメッセージだったのかもしれない。

終了後、ロビーで購入したパンフレットにサインをしてもらう列に並んだ。

僕の前に並ぶ人たちはそれぞれ監督に感想を述べていたが、

僕は内容について一言二言でしゃべることは出来ないと思い、

「音楽がよかったです」と述べたら、

「音楽のこと言う人あまりいないです」と言われた。

MONOという日本人のインストゥルメンタルロックバンド。

サウンドトラックが出ているが、海外サイトからしか購入できない。

監督が言うには「日本ではほとんど知られていない」みたい。

オープニング、エンディングのギター音がとても印象的。

劇中では様々な立場の発言者の言葉を決してじゃませず、静かに映画を支えていた。

満若勇咲監督は大阪芸術大学3年の時、

実習で「にくのひと(2007年)」という映画を撮った。

牛丼屋でアルバイトをしていて、

牛が肉になる過程に興味を持ち、

映画の題材に選んだという。

映像学科の教授はドキュメント映画監督の原一男さん。

代表作に「ゆきゆきて、神軍」「全身小説家」「水俣曼荼羅」等。

食肉に加工する屠畜場の人々を取材し描く。

大学の実習作品が評価され、各地で上映され、

劇場公開が決まったが、

部落問題を扱うことから、解放運動の団体から表現方法について抗議があり、

断念することになる。

そしてそのテーマを正面から描いた今作品。

3時間25分の上演時間。

途中で休憩がある。

時間を費やしている理由は様々な視点から描いているからだ。

現在は「部落」や「部落民」というものは存在しない。

1871年(明治4)の賤民廃止令で身分制度がなくなり、

国民全員が同じ平民となったはずだった。

ところが、社会制度上はないはずの部落や住人への差別は続き、

結婚や就職などにも影響を与える。

映画では3つの被差別部落といわれる地域で

インタビューがなされる。

それらの人はなぜ自分たちのことを語るのか。

カメラの前で、素顔で、本名で。

今ある自分を

さかのぼった過去を引き受け語る。

映画中にも出てきた言葉であり、上映後の監督挨拶でも述べられた

「寝た子を起こすな」という考え方があるということ。

今、存在しない(はずの)部落問題を取り上げることで

知らない人にも知らせることに意味があるのか?

そっとしておけば、

時と共に世代は変わり、忘れ去られていくのではないか?

確かにそういう考え方もあると思う。

また、取り上げるのは単に興味本位なのではないか?

他者のことをモチーフに何らかの表現をする時、

この問題はいつも付きまとうのではないか?

自分とは関係のない他人のことを盛んに触れて、

自分の表現欲求を満たす。

真実とは何だろう?

同じものでも人によりとらえ方は違う場合もあるだろう。

でもその人にとって曲げることのできない真実はある。

私はどこで生まれ、どうやって育ち、どうやって考え、どうやって生きてきて、

これからどうやって生きていこうとするのか?

そこに向き合わざるを得ないということはあると思う。

逃げることの方が自分やまわりやまた、社会の為にもいいと思うこともあるだろう。

でもやはり自らの思う真実から逃げることは出来ない時があるだろう。

この映画を撮影する監督はある一方を肩入れする形では接しようとしていない。

あくまでもニュートラルに語られる言葉の中に真実を見出そうとする。

それはあくまでも観客から見える真実だ。

語る人がすべて真実を述べるわけではない。

それは僕を始め、語る人誰もがそうだ。

映画とは作り手が伝えたいことがあって作るものであろうが、

受け手(観客ほか)がとらえたことがすべてであるとも言える。

観た人がどう感じたがすべて。

人によりまったく逆のとらえ方をする場合もあるだろう。

でもそれらが合わさって映画という物を補完していくのだと思う。

それは今でなく、将来であるかもしれない。

映画はインタビューの他、朗読表現の手法も使われる。

それは主題を私ごとに対象化させる効果を持つ。

映画のタイトルは「私のはなし 部落のはなし」なのだ。

部落問題とは距離がありそうな若者が語る中、

ひとりがウクレレを取り出し、

ザ・ブルーハーツの「青空」を他の二人と共に歌う場面が印象的。

歌詞の中に「生まれた所や皮膚や目の色でいったいこの僕の何がわかるというのだろう」。

映画の終盤にさしかかり、まるでテーマソングのように聞こえる。

ドキュメントがフィクションと混じり合った気がしたが、

私ごとに引き付けるひとつのメッセージだったのかもしれない。

終了後、ロビーで購入したパンフレットにサインをしてもらう列に並んだ。

僕の前に並ぶ人たちはそれぞれ監督に感想を述べていたが、

僕は内容について一言二言でしゃべることは出来ないと思い、

「音楽がよかったです」と述べたら、

「音楽のこと言う人あまりいないです」と言われた。

MONOという日本人のインストゥルメンタルロックバンド。

サウンドトラックが出ているが、海外サイトからしか購入できない。

監督が言うには「日本ではほとんど知られていない」みたい。

オープニング、エンディングのギター音がとても印象的。

劇中では様々な立場の発言者の言葉を決してじゃませず、静かに映画を支えていた。

2022年08月18日07:16

シネマe~raで「スープとイデオロギー」を観た

カテゴリー │映画

8月13日(土)14時50分~

ヤン・ヨンヒ監督の母を描いたドキュメンタリー映画。

僕は前作である劇映画「かぞくのくに」をDVDで観た。

こちらは監督の3人の兄の内3番目の兄をモデルにしている。

デビュー作である父を描いた「ディア・ピョンヤン」や姪を描いた「愛しきソナ」は

どちらもドキュメンタリー映画。

今までの長編映画は一貫して監督自身の家族を題材にしている。

上映後、ヤン監督とエグゼクティブプロデューサーの荒井カオルさんが舞台挨拶に登壇したが、

荒井さんは夫で、映画にも出演している。

荒井さんとの出会いが映画を形作っていると言ってもいい。

映画は入院中の母(オモニ)がベッドの上で18歳の時に韓国の済州島で体験した

済州島4.3事件について語る場面から始まる。

済州島4.3事件とは1948年4月3日

在朝鮮アメリカ陸軍司令部軍政庁支配下にあった

南朝鮮の済州島で島民の蜂起をきっかけに

南朝鮮国防警備隊、韓国軍、韓国警察などが

1954年9月21日までに起こした島民虐殺事件を言う。

3万人近い島民が犠牲となり、村々の70%が焼き尽くされたと言われる。

大阪で生まれたオモニは戦争による疎開先の済州島で

4.3事件に遭遇する。

妹や弟を連れて逃げ、当時の婚約者もこの時亡くなったという。

そして、他の避難民が日本に流れてきたように

オモニも戻り、この大阪の地で父と出会い結婚する。

父(アボジ)を自宅で撮影した映像が映し出される。

娘の結婚相手は韓国人に限ると言う。

南北は問わない。

そして日本人やアメリカ人は認めないと言う。

アボジは朝鮮総連大阪府本部の活動員だった。

朝鮮総連とは北朝鮮の在日本公民団体。

1960年代、「地上の楽園」とうたわれていた北朝鮮に

息子3人を帰国事業で送り出した。

2009年に日本で亡くなるが、骨は北朝鮮に眠る。

オモニも息子たちや両親、弟妹及びその家族のために30年間毎年訪朝し、

45年間仕送りを欠かさかった。

そして、自身の体験した4.3事件のことは今まで語ることはなかった。

結婚するにあたり、大阪市生野区に住むヤン監督のオモニに挨拶するために

荒井さんが緊張した面持ちでやってくる。

スーツにネクタイ姿に

カメラを回すヤン監督も

「そんな姿初めて見る」と大うけ。

家ではオモニが丸鶏を長時間炊いて作ったスープを用意して待っている。

娘の婚約者を招くときの風習だそうだ。

家に着いた荒井さんは

先ずは服を着替えてリラックスするように促される。

「いつものTシャツと短パンに」とヤン監督は言う。

そこで着ていたのがミッキーマウスのシルエット柄のTシャツ。

以後、荒井さんのTシャツ姿は何度か登場するが、

ミッキーマウスの体が分解された柄、

トイレの男女マーク柄、

ピアノの鍵盤柄など、どうしても観ながらそちらに目が行ってしまう。

いつのまにか、娘が日本人を夫に持つことを受け入れていることに気が付く。

スープの描写はもう一度出てきて、

その時はオモニが荒井さんに作り方を伝授している。

一度目は娘に、割いた鳥のお腹に青森産のにんにくを40個つめると言っていたのに

二度目はにんにくの大きさが違うので、いっぱいになればいいと、言うことが変わっている。

スープを作りながら荒井さんが、

母宛に送られた葬儀会社の案内書にクレームの電話をかける場面があるが、

荒井さんの本来の仕事である記者の側面を見るようだった。

僕は、広告の仕事をしていることもあり、

あっちも仕事なんだから、と少し相手が気の毒に思ったが。

済州島4.3事件の韓国での責任追及は公的にはなされていない。

2000年金大中政権で4.3真相究明特別法が制定され、4.3委員会が設置される。

廬武鉉大統領が2003年10月事件に関する島民との懇談会で初めて謝罪し、

済州四・三事件真相究明及び犠牲者名誉回復委員会を設置。

2017年文在寅大統領が2018年4月3日の追悼式に

2006年の廬武鉉以来大統領として12年ぶりに出席。

事件から70年を迎えた2018年春の追悼式典の会場に

ヤン監督とオモニ、荒井さんの姿がある。

ヤン監督は涙を流している。

犠牲者の名が彫られた慰霊碑でオモニが知る人の名を探す。

交代しながらオモニの車いすを押している。

済州島は韓国のハワイとも呼ばれるリゾート地。

海のそばに置いてあるベンチが印象的だった。

夏ではないからかもしれないが人は家族以外見えなかった。

4月に入ったばかりの済州島はまだ肌寒いのかもしれない。

ヤン監督とオモニはしっかり着込んでいた。

ただし、荒井さんはエンジ色のTシャツだった。

舞台挨拶終了後、

ロビーで購入したパンフレットにサインをいただいたとき、

ペンを走らせるヤン監督の隣の荒井さんにこのことを聞いたら

「暑がりだから」とヤン監督が笑いながら答えてくれた。

オモニは認知症を患う。

現実と過去が混濁し、

死んだアボジや北朝鮮に渡った息子たちが

今ここで一緒に生きているかのように錯覚する。

「アボジは?」

聞かれたヤン監督は医師の指示通り、

言うことを否定しない。

「今出て行ってるからじき帰って来るよ」

オモニは

「そう」と言って安心した顔をする。

つじつまがあっていようがなかろうが関係ないようだ。

そして、また同じことを聞くだろう。

オモニはその後、脳梗塞で入院。

今年2022年1月に亡くなった。

映画の完成には間に合わなかったそうだ。

6月11日全国公開。

浜松ではシネマイーラで8月12日~25日上映。

ポスターやチラシに使われるオモニの写真は

チマチョゴリを着て写真スタジオで結婚写真を撮る

ヤン監督と荒井さんを傍らから見守る映画でも登場するシーン。

これは映画を観なければわからない。

ヤン・ヨンヒ監督の母を描いたドキュメンタリー映画。

僕は前作である劇映画「かぞくのくに」をDVDで観た。

こちらは監督の3人の兄の内3番目の兄をモデルにしている。

デビュー作である父を描いた「ディア・ピョンヤン」や姪を描いた「愛しきソナ」は

どちらもドキュメンタリー映画。

今までの長編映画は一貫して監督自身の家族を題材にしている。

上映後、ヤン監督とエグゼクティブプロデューサーの荒井カオルさんが舞台挨拶に登壇したが、

荒井さんは夫で、映画にも出演している。

荒井さんとの出会いが映画を形作っていると言ってもいい。

映画は入院中の母(オモニ)がベッドの上で18歳の時に韓国の済州島で体験した

済州島4.3事件について語る場面から始まる。

済州島4.3事件とは1948年4月3日

在朝鮮アメリカ陸軍司令部軍政庁支配下にあった

南朝鮮の済州島で島民の蜂起をきっかけに

南朝鮮国防警備隊、韓国軍、韓国警察などが

1954年9月21日までに起こした島民虐殺事件を言う。

3万人近い島民が犠牲となり、村々の70%が焼き尽くされたと言われる。

大阪で生まれたオモニは戦争による疎開先の済州島で

4.3事件に遭遇する。

妹や弟を連れて逃げ、当時の婚約者もこの時亡くなったという。

そして、他の避難民が日本に流れてきたように

オモニも戻り、この大阪の地で父と出会い結婚する。

父(アボジ)を自宅で撮影した映像が映し出される。

娘の結婚相手は韓国人に限ると言う。

南北は問わない。

そして日本人やアメリカ人は認めないと言う。

アボジは朝鮮総連大阪府本部の活動員だった。

朝鮮総連とは北朝鮮の在日本公民団体。

1960年代、「地上の楽園」とうたわれていた北朝鮮に

息子3人を帰国事業で送り出した。

2009年に日本で亡くなるが、骨は北朝鮮に眠る。

オモニも息子たちや両親、弟妹及びその家族のために30年間毎年訪朝し、

45年間仕送りを欠かさかった。

そして、自身の体験した4.3事件のことは今まで語ることはなかった。

結婚するにあたり、大阪市生野区に住むヤン監督のオモニに挨拶するために

荒井さんが緊張した面持ちでやってくる。

スーツにネクタイ姿に

カメラを回すヤン監督も

「そんな姿初めて見る」と大うけ。

家ではオモニが丸鶏を長時間炊いて作ったスープを用意して待っている。

娘の婚約者を招くときの風習だそうだ。

家に着いた荒井さんは

先ずは服を着替えてリラックスするように促される。

「いつものTシャツと短パンに」とヤン監督は言う。

そこで着ていたのがミッキーマウスのシルエット柄のTシャツ。

以後、荒井さんのTシャツ姿は何度か登場するが、

ミッキーマウスの体が分解された柄、

トイレの男女マーク柄、

ピアノの鍵盤柄など、どうしても観ながらそちらに目が行ってしまう。

いつのまにか、娘が日本人を夫に持つことを受け入れていることに気が付く。

スープの描写はもう一度出てきて、

その時はオモニが荒井さんに作り方を伝授している。

一度目は娘に、割いた鳥のお腹に青森産のにんにくを40個つめると言っていたのに

二度目はにんにくの大きさが違うので、いっぱいになればいいと、言うことが変わっている。

スープを作りながら荒井さんが、

母宛に送られた葬儀会社の案内書にクレームの電話をかける場面があるが、

荒井さんの本来の仕事である記者の側面を見るようだった。

僕は、広告の仕事をしていることもあり、

あっちも仕事なんだから、と少し相手が気の毒に思ったが。

済州島4.3事件の韓国での責任追及は公的にはなされていない。

2000年金大中政権で4.3真相究明特別法が制定され、4.3委員会が設置される。

廬武鉉大統領が2003年10月事件に関する島民との懇談会で初めて謝罪し、

済州四・三事件真相究明及び犠牲者名誉回復委員会を設置。

2017年文在寅大統領が2018年4月3日の追悼式に

2006年の廬武鉉以来大統領として12年ぶりに出席。

事件から70年を迎えた2018年春の追悼式典の会場に

ヤン監督とオモニ、荒井さんの姿がある。

ヤン監督は涙を流している。

犠牲者の名が彫られた慰霊碑でオモニが知る人の名を探す。

交代しながらオモニの車いすを押している。

済州島は韓国のハワイとも呼ばれるリゾート地。

海のそばに置いてあるベンチが印象的だった。

夏ではないからかもしれないが人は家族以外見えなかった。

4月に入ったばかりの済州島はまだ肌寒いのかもしれない。

ヤン監督とオモニはしっかり着込んでいた。

ただし、荒井さんはエンジ色のTシャツだった。

舞台挨拶終了後、

ロビーで購入したパンフレットにサインをいただいたとき、

ペンを走らせるヤン監督の隣の荒井さんにこのことを聞いたら

「暑がりだから」とヤン監督が笑いながら答えてくれた。

オモニは認知症を患う。

現実と過去が混濁し、

死んだアボジや北朝鮮に渡った息子たちが

今ここで一緒に生きているかのように錯覚する。

「アボジは?」

聞かれたヤン監督は医師の指示通り、

言うことを否定しない。

「今出て行ってるからじき帰って来るよ」

オモニは

「そう」と言って安心した顔をする。

つじつまがあっていようがなかろうが関係ないようだ。

そして、また同じことを聞くだろう。

オモニはその後、脳梗塞で入院。

今年2022年1月に亡くなった。

映画の完成には間に合わなかったそうだ。

6月11日全国公開。

浜松ではシネマイーラで8月12日~25日上映。

ポスターやチラシに使われるオモニの写真は

チマチョゴリを着て写真スタジオで結婚写真を撮る

ヤン監督と荒井さんを傍らから見守る映画でも登場するシーン。

これは映画を観なければわからない。

2022年08月16日19:45

穂の国とよはし芸術劇場PLATでマームとジプシー「coccoon」を観た

カテゴリー │演劇

8月7日(日)13時~

2015年7月26日にPLATでマームとジプシーの「coccoon」を観た。

https://ji24.hamazo.tv/e6313955.html

2013年に東京芸術劇場シアターイーストで上演された作品の再演であるが、演出等は再創作されていた。

さらに再創作された再々演が2020年、2021年の中止を経て、

今年2022年全国9か所にて上演。

ただし、東京で始まるが、その後東京公演が途中で新型コロナウイルスのため中止となり、

長野、京都・・・と続いていく地方公演で再開。

そして、愛知・豊橋。

無事幕が開く。

事前の情報を見ると

僕が観た再演からも再創作が施されているようだ。

使用された会場も前回と異なり、

客席も多く、舞台も広い。

2階席真ん中あたりの最前列で観たが、

これがまた舞台の全体がよく見渡せる席だった。

この演劇は始まってから終わるまで、

舞台全体を使ったアンサンブルで成り立っている。

俳優の名前はそんなに重要な要素ではない。

むしろ匿名性の方が有効な演劇だと思った。

これは一人は全体の一部であり、

全体は一人の集合であることを認識させる。

描くのは第2次世界大戦末期の1945年沖縄戦を題材とした戦争の悲劇。

演劇にはいろいろな要素があるが、

この作品の特徴は、視覚的であることだと思った。

映像の持つ役割が大きいと思った。

召田実子さんという方が、

担当されているようだが、

背景だけでなく、床にも舞台全体を使い、

重層的に映像を映し出す。

プロジェクションマッピングではないような気はするが、

立体的に見える。

戦時下の高校生にも青春はある。

先ずは平和な時代も変わらない青春の断片が描かれる。

ひとつの集団のそれはごく断片なのだ。

当人たちにとっては重要なことでも断片であるので

こちらの記憶にも断片としてしか残らない。

次々と断片が重ねられ、

木枠やゴム紐の抽象的な小道具が使われて、

黒子の男性も含み、アンサンブルで表現される。

僕は頭の中で断片を組み立てようと試みるが、

半ばあきらめ、現状をただ浴びることにする。

登場人物たちの輪郭はひとりひとりを丁寧に浮き彫りにする方法ではない。

輪郭がおぼろげになるのは恐れない。

むしろぼやけて、他人同士が重なりあうのが目的でさえある。

そうだ。

日本人の特徴は同じ服(制服)を着ていること。

自分が他人、他人が自分であることはごく普通のこと。

coccoonとは「繭」のこと。

白い繭に覆われてしまえば、

自分も他人もわからない。

みんな同じ。

そんな日本人性。

日本人って何だろう?

そんなことも考えた。

アメリカ軍の空襲爆撃を受け、

防空壕に逃げ込む。

そこで、戦時下真っただ中であることに気が付く。

現在の青春の一瞬一瞬は

砂上の楼閣の上に建っている。

また、二度目の観劇であり、

一度目の後、原作の漫画を読んでいる僕はそのことは知っている。

戦地に看護要員として従軍することが要請される。

青春の日々は一挙に様相が変わる。

アガサ・クリスティーの「そして誰もいなくなった」は

犯人により一人ひとり殺されていく話ならば、

「coccoon」は戦争により一人ひとり死んでいく。

その悲劇はあらかじめ脚本に書かれているので、

変わることはない。

話の筋を知る僕は、

時限装置が体に組み込まれているように

客席に張り付けられて

演劇の展開を目撃することになる。

そこで僕が気が付く。

前半、時間を使った青春の断片の描写が

観客の心に効いてくるのだ。

僕はこの部分、漫画と違って長いなあと

漠然と思っていた。

でもそこに大きな意味があるのだ。

それは僕の予測の範囲を越えていた。

登場人物のぼんやりした輪郭も

俳優の絶え間ない動きも

細切れにされた言葉も

ふさわしい音も

ふさわしい映像も

総動員で押し寄せる。

そこで頻繁に使われるのが

前半に種を撒かれていた断片たち。

作・演出の藤田貴大さんの演劇の特徴をあらわすとき使われる

「リフレイン」という言葉。

交わされた言葉の断片が時間と場所を越えて繰り返される。

リフレインされる。

僕が思う予測以上に感情に訴えてきたので、

途中で情報を入れるのをシャットアウトした。

そうしなければ、もたないかもと思った。

隣の知らぬ若い女性の観客を意識した。

感情が動いているのを悟られたくない。

そんな意識も働いた。

これは音楽だよな、と思った。

トランスと言う言葉も頭に浮かんだ。

調べると、

「リフレイン」とは

詩や楽曲において、各節の最後の部分などで同じ歌詞やフレーズを繰り返すこと、

とある。

音楽のサビのメロディーのように波が

引いては寄せ、引いては寄せ、引いては寄せ・・・。

僕たちは波の中に巻き込まれる。

しかし、物語の構造上、

いずれ凪は訪れる。

戦争は悲惨を極め、

軍隊は成り立たず、

看護隊も解散を余儀なくされる。

戦場で放りだされ、各自解散となる。

悲劇の物語を受け入れた観客は

どこか覚悟を決め、話の顛末を静かに見守る。

最後救いがあれば少し顔はほころぶかもしれないが、

そうでないとしてもその結末を真摯に受け止めることだろう。

2015年7月26日にPLATでマームとジプシーの「coccoon」を観た。

https://ji24.hamazo.tv/e6313955.html

2013年に東京芸術劇場シアターイーストで上演された作品の再演であるが、演出等は再創作されていた。

さらに再創作された再々演が2020年、2021年の中止を経て、

今年2022年全国9か所にて上演。

ただし、東京で始まるが、その後東京公演が途中で新型コロナウイルスのため中止となり、

長野、京都・・・と続いていく地方公演で再開。

そして、愛知・豊橋。

無事幕が開く。

事前の情報を見ると

僕が観た再演からも再創作が施されているようだ。

使用された会場も前回と異なり、

客席も多く、舞台も広い。

2階席真ん中あたりの最前列で観たが、

これがまた舞台の全体がよく見渡せる席だった。

この演劇は始まってから終わるまで、

舞台全体を使ったアンサンブルで成り立っている。

俳優の名前はそんなに重要な要素ではない。

むしろ匿名性の方が有効な演劇だと思った。

これは一人は全体の一部であり、

全体は一人の集合であることを認識させる。

描くのは第2次世界大戦末期の1945年沖縄戦を題材とした戦争の悲劇。

演劇にはいろいろな要素があるが、

この作品の特徴は、視覚的であることだと思った。

映像の持つ役割が大きいと思った。

召田実子さんという方が、

担当されているようだが、

背景だけでなく、床にも舞台全体を使い、

重層的に映像を映し出す。

プロジェクションマッピングではないような気はするが、

立体的に見える。

戦時下の高校生にも青春はある。

先ずは平和な時代も変わらない青春の断片が描かれる。

ひとつの集団のそれはごく断片なのだ。

当人たちにとっては重要なことでも断片であるので

こちらの記憶にも断片としてしか残らない。

次々と断片が重ねられ、

木枠やゴム紐の抽象的な小道具が使われて、

黒子の男性も含み、アンサンブルで表現される。

僕は頭の中で断片を組み立てようと試みるが、

半ばあきらめ、現状をただ浴びることにする。

登場人物たちの輪郭はひとりひとりを丁寧に浮き彫りにする方法ではない。

輪郭がおぼろげになるのは恐れない。

むしろぼやけて、他人同士が重なりあうのが目的でさえある。

そうだ。

日本人の特徴は同じ服(制服)を着ていること。

自分が他人、他人が自分であることはごく普通のこと。

coccoonとは「繭」のこと。

白い繭に覆われてしまえば、

自分も他人もわからない。

みんな同じ。

そんな日本人性。

日本人って何だろう?

そんなことも考えた。

アメリカ軍の空襲爆撃を受け、

防空壕に逃げ込む。

そこで、戦時下真っただ中であることに気が付く。

現在の青春の一瞬一瞬は

砂上の楼閣の上に建っている。

また、二度目の観劇であり、

一度目の後、原作の漫画を読んでいる僕はそのことは知っている。

戦地に看護要員として従軍することが要請される。

青春の日々は一挙に様相が変わる。

アガサ・クリスティーの「そして誰もいなくなった」は

犯人により一人ひとり殺されていく話ならば、

「coccoon」は戦争により一人ひとり死んでいく。

その悲劇はあらかじめ脚本に書かれているので、

変わることはない。

話の筋を知る僕は、

時限装置が体に組み込まれているように

客席に張り付けられて

演劇の展開を目撃することになる。

そこで僕が気が付く。

前半、時間を使った青春の断片の描写が

観客の心に効いてくるのだ。

僕はこの部分、漫画と違って長いなあと

漠然と思っていた。

でもそこに大きな意味があるのだ。

それは僕の予測の範囲を越えていた。

登場人物のぼんやりした輪郭も

俳優の絶え間ない動きも

細切れにされた言葉も

ふさわしい音も

ふさわしい映像も

総動員で押し寄せる。

そこで頻繁に使われるのが

前半に種を撒かれていた断片たち。

作・演出の藤田貴大さんの演劇の特徴をあらわすとき使われる

「リフレイン」という言葉。

交わされた言葉の断片が時間と場所を越えて繰り返される。

リフレインされる。

僕が思う予測以上に感情に訴えてきたので、

途中で情報を入れるのをシャットアウトした。

そうしなければ、もたないかもと思った。

隣の知らぬ若い女性の観客を意識した。

感情が動いているのを悟られたくない。

そんな意識も働いた。

これは音楽だよな、と思った。

トランスと言う言葉も頭に浮かんだ。

調べると、

「リフレイン」とは

詩や楽曲において、各節の最後の部分などで同じ歌詞やフレーズを繰り返すこと、

とある。

音楽のサビのメロディーのように波が

引いては寄せ、引いては寄せ、引いては寄せ・・・。

僕たちは波の中に巻き込まれる。

しかし、物語の構造上、

いずれ凪は訪れる。

戦争は悲惨を極め、

軍隊は成り立たず、

看護隊も解散を余儀なくされる。

戦場で放りだされ、各自解散となる。

悲劇の物語を受け入れた観客は

どこか覚悟を決め、話の顛末を静かに見守る。

最後救いがあれば少し顔はほころぶかもしれないが、

そうでないとしてもその結末を真摯に受け止めることだろう。

2022年08月07日07:29

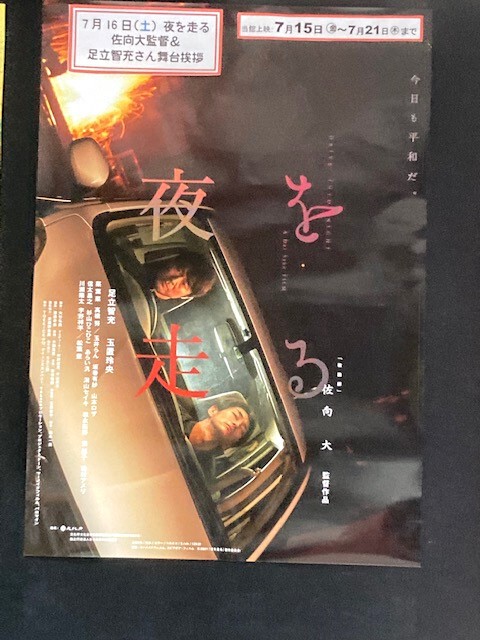

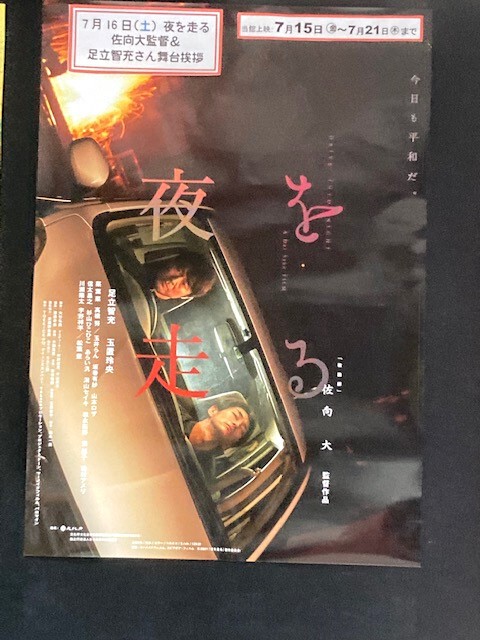

シネマe~raで「夜を走る」を観た

カテゴリー │映画

7月16日(土)15時30分~

監督の佐向大さんと主演の足立智充さんが舞台あいさつで上映後登壇。

失礼ながら初めて知ったが、足立さんは浜松市の隣の磐田市出身だそうだ。

また、地元の学生時代はこの場所に映画を観に通っていたそうだ。

「ムーンライトシアター」という地方では観にくかったミニシアター系の映画を

通常の映画上映が終わった後に上映する企画があった。

その頃は東映の映画館で、

シネマe~raとして改装された後、

「ムーンライトシアター」が存続していたかは僕の記憶では不明。

僕はたまに観に行くが、熱心に通う客では決してなかった。

足立さんは映画好きが高じ、

日大芸術学部映画学科に進み、

後に俳優となる。

高校の同級生の友人たちやご両親も見えられていた。

ご両親が最後尾の最も隅の席に座られていたのは奥ゆかしい。

クレジットに製作:大杉弘美とある。

これは故大杉漣さんの奥様で、

監督は大杉さんと同じ芸能事務所で、

前作「教誨師」では大杉さんが生前最後の主演作。

今回の「夜を走る」は

佐向さんの脚本を読んだ大杉さんが

「これもやろうよ」と初のプロデュース作品になるはずだった。

しかしながら大杉さんは2018年2月に死去。

その後、「夜を走る」は頓挫することなく、

弘美さん等に引き継がれ、

構想9年で、映画上映に至る。

主人公の勤務先は金属リサイクル会社。

僕の仕事での取引先に同業種があり、

そこをイメージすると

店や住宅などが密接する市街地から離れた

例えば海の近くの

例えば山の近くの

郊外のまわりの建物が少ない場所に工場が建てられている。

地価の問題もあるかもしれない。

大型車が出入りするなど騒音等の問題もあるかもしれない。

映画の金属リサイクル会社のある場所が絶妙だ。

工場の裏には小さな川が流れ、その向こうは田んぼや空き地が広がり、

遠くにはゴルフ練習場のゲージが見える。

建物には「武蔵野金属」という看板。

看板を取り付けたんだろうなと思っていたが、

鑑賞後、実際の会社名であることを知る。

会社のHPにも撮影現場として提供したことが記されていた。

金属リサイクル会社に勤める人たちのやりとりが楽しい。

観客の僕は楽しく聞くが、そこは登場人物たちの人生の苦さも同居する。

仕事と言えば、やりがいと言う人もいるかもしれないが、

多くの実際の仕事の現場はそういうものでもない。

なぜこの会社にいるのか、

なぜこの仕事をしているのか。

軽々に答えられるものではない。

即答できる人がいたらむしろそれは疑ってかかってもいいかもしれない。

登場する人々は総じて生き方が不器用に見える。

主人公の秋山は飛び込み営業の日々だが、

成果が上がらず上司に叱られる毎日。

営業車は無駄にガソリン代を消耗し、

カーラジオからはまるでエンドレスのように天気情報が流れる。

同僚の谷口は仕事も家庭生活もうまく立ち回っているように見える。

会社ではまわりから突っ込まれないくらい一定の地位を確保し、

家庭では妻子がありながら、ばれないで不倫も楽しむ。

ただし、実は妻も内緒で不倫している。

夫婦の子を演じる子役さんの演技がうまく、

両親とも不倫しているという現実を知る観客としては

健気な演技がいたたまれなくなるが、

大人に飲み込まれない本質を突くセリフが用意されていて、

脚本の企みを感じる。

会社へ新規営業に来たきれいで若い女性に対応した上司が

相談に乗るという体で飲みに誘うなどは、ありそうだが社会理念から言えば御法度。

ただし、ここから話は猛烈に走り始める。

偶然同じ時間に飲みに出ていた秋本と谷口が遭遇する。

仕事の後、飲みに行くのは夜。

「夜を走る」だ。

映画のチラシでは運転席に秋本、助手席に谷口が乗った車が傾いて写っている。

背後には金属リサイクル工場を象徴する激しく赤い火花。

激走は、決して前に進むとは限らない。

ことによると逆走するかもしれないし、

道を外れる場合もある。

秋本と谷口だけでなく、その後起きることに対する対処が

それぞれ独特で、より混迷を招く。

人は一大事が起きた時に、対処を誤るものなのだ。

一端の大人らしく冷静に法律にのっとった対応など出来るものではないのだ。

人として生きるべき本質は、どんどんずれていく。

ただ、じゃあ生きるべき本質なんてものが元々あったのか?

秋本はその先頭に立って、ずれていく本質を体現化していく。

決して世間的ではない。

ただし、その姿は、ある種、解放され、爽快ですらある。

金属リサイクル工場は

持ち込まれた不要になった製品をスクラップにして、

再利用できる個々の金属に戻すことで生業を立てている。

それを象徴する金属と金属がぶつかる激しい火花や鉄球で製品を壊す描写が

映画の冒頭で流れる。

それはもちろん工場の日常。

映画を観終わりその工場の日常を思い起こす。

壊すのはリサイクルが目的。

従業員たちの生活もそれで成り立ち、

リサイクルされた製品はまた誰かに使われる。

まあ、そうやって日々は続いていく、と思う。

監督の佐向大さんと主演の足立智充さんが舞台あいさつで上映後登壇。

失礼ながら初めて知ったが、足立さんは浜松市の隣の磐田市出身だそうだ。

また、地元の学生時代はこの場所に映画を観に通っていたそうだ。

「ムーンライトシアター」という地方では観にくかったミニシアター系の映画を

通常の映画上映が終わった後に上映する企画があった。

その頃は東映の映画館で、

シネマe~raとして改装された後、

「ムーンライトシアター」が存続していたかは僕の記憶では不明。

僕はたまに観に行くが、熱心に通う客では決してなかった。

足立さんは映画好きが高じ、

日大芸術学部映画学科に進み、

後に俳優となる。

高校の同級生の友人たちやご両親も見えられていた。

ご両親が最後尾の最も隅の席に座られていたのは奥ゆかしい。

クレジットに製作:大杉弘美とある。

これは故大杉漣さんの奥様で、

監督は大杉さんと同じ芸能事務所で、

前作「教誨師」では大杉さんが生前最後の主演作。

今回の「夜を走る」は

佐向さんの脚本を読んだ大杉さんが

「これもやろうよ」と初のプロデュース作品になるはずだった。

しかしながら大杉さんは2018年2月に死去。

その後、「夜を走る」は頓挫することなく、

弘美さん等に引き継がれ、

構想9年で、映画上映に至る。

主人公の勤務先は金属リサイクル会社。

僕の仕事での取引先に同業種があり、

そこをイメージすると

店や住宅などが密接する市街地から離れた

例えば海の近くの

例えば山の近くの

郊外のまわりの建物が少ない場所に工場が建てられている。

地価の問題もあるかもしれない。

大型車が出入りするなど騒音等の問題もあるかもしれない。

映画の金属リサイクル会社のある場所が絶妙だ。

工場の裏には小さな川が流れ、その向こうは田んぼや空き地が広がり、

遠くにはゴルフ練習場のゲージが見える。

建物には「武蔵野金属」という看板。

看板を取り付けたんだろうなと思っていたが、

鑑賞後、実際の会社名であることを知る。

会社のHPにも撮影現場として提供したことが記されていた。

金属リサイクル会社に勤める人たちのやりとりが楽しい。

観客の僕は楽しく聞くが、そこは登場人物たちの人生の苦さも同居する。

仕事と言えば、やりがいと言う人もいるかもしれないが、

多くの実際の仕事の現場はそういうものでもない。

なぜこの会社にいるのか、

なぜこの仕事をしているのか。

軽々に答えられるものではない。

即答できる人がいたらむしろそれは疑ってかかってもいいかもしれない。

登場する人々は総じて生き方が不器用に見える。

主人公の秋山は飛び込み営業の日々だが、

成果が上がらず上司に叱られる毎日。

営業車は無駄にガソリン代を消耗し、

カーラジオからはまるでエンドレスのように天気情報が流れる。

同僚の谷口は仕事も家庭生活もうまく立ち回っているように見える。

会社ではまわりから突っ込まれないくらい一定の地位を確保し、

家庭では妻子がありながら、ばれないで不倫も楽しむ。

ただし、実は妻も内緒で不倫している。

夫婦の子を演じる子役さんの演技がうまく、

両親とも不倫しているという現実を知る観客としては

健気な演技がいたたまれなくなるが、

大人に飲み込まれない本質を突くセリフが用意されていて、

脚本の企みを感じる。

会社へ新規営業に来たきれいで若い女性に対応した上司が

相談に乗るという体で飲みに誘うなどは、ありそうだが社会理念から言えば御法度。

ただし、ここから話は猛烈に走り始める。

偶然同じ時間に飲みに出ていた秋本と谷口が遭遇する。

仕事の後、飲みに行くのは夜。

「夜を走る」だ。

映画のチラシでは運転席に秋本、助手席に谷口が乗った車が傾いて写っている。

背後には金属リサイクル工場を象徴する激しく赤い火花。

激走は、決して前に進むとは限らない。

ことによると逆走するかもしれないし、

道を外れる場合もある。

秋本と谷口だけでなく、その後起きることに対する対処が

それぞれ独特で、より混迷を招く。

人は一大事が起きた時に、対処を誤るものなのだ。

一端の大人らしく冷静に法律にのっとった対応など出来るものではないのだ。

人として生きるべき本質は、どんどんずれていく。

ただ、じゃあ生きるべき本質なんてものが元々あったのか?

秋本はその先頭に立って、ずれていく本質を体現化していく。

決して世間的ではない。

ただし、その姿は、ある種、解放され、爽快ですらある。

金属リサイクル工場は

持ち込まれた不要になった製品をスクラップにして、

再利用できる個々の金属に戻すことで生業を立てている。

それを象徴する金属と金属がぶつかる激しい火花や鉄球で製品を壊す描写が

映画の冒頭で流れる。

それはもちろん工場の日常。

映画を観終わりその工場の日常を思い起こす。

壊すのはリサイクルが目的。

従業員たちの生活もそれで成り立ち、

リサイクルされた製品はまた誰かに使われる。

まあ、そうやって日々は続いていく、と思う。

2022年08月06日08:18

穂の国とよはし芸術劇場PLATで劇団3〇〇「私の恋人beyond」を観た

カテゴリー │演劇

7月13日(木)13時~

原作は上田岳弘さんの「私の恋人」という小説。

beyondとは「遠く離れて飛んでいく」イメージで、

「~の向こうに」や「~を越えて」という意味。

2019年に初演されているが、再創造して上演される。

出演は小日向文世、のん、渡辺えりの3名を中心に全7名。

音楽劇で主要キャスト3名の歌やダンスも交え全員のアンサンブルでも表現される。

観終わった後、

これは一体どんな話だったのだろうと考えたが、

よくわからず、ロビーで販売していた台本を購入した。

読んでみたが、やはりよくわからない。

そこで、原作小説も読んでみた。

35歳を越えた日本人の男性、井上祐介は不動産販売会社から転職して、

今までで一番あっていると思われる日がな一日PCのキーボードを叩くT系企業に勤めている。

ところが、彼は生まれ変わりによる3代目で、

前々世である1代目は10万年前、洞窟に閉じこもりながら未来を予見するクロマニョン人で、

前世の2代目は1940年代ナチスドイツ下で強制収容所の独居房で飢餓死するドイツ系ユダヤ人、ハインリヒ・ケプラー。

前世の2人は34歳で死ぬが、井上祐介は35歳の壁を越えた。

また、前世の2人は思い描く恋人に出会うことが出来なかった。

そして井上祐介も今のところ出会っていない。

膨大な時を経て複雑化する人間社会、その未来像に住む麗しい女。

数々の試練をその身で健気に乗り越えてみせる、たまらなく可愛い、私の恋人・・・(小説より)

「純少女」から「苛烈すぎる女」となり、その後「堕ちた女」をやめる。

そんな恋人。

井上祐介の大学時代の友人で司法試験合格を目指している高橋和也の従弟である

37歳にして病気で死期が迫っている医師の高橋陽平は

やり残しを片付けるための「行き止まりの人生の旅」に出ている。

アフリカ大陸で発祥した人類が地球上に生き渡る1周目のことを「偉大なる旅」と呼び、

一度行き止まる。

例えるなら人類の誕生・始まり・成り立ち。

「行き止まりの人類の旅」は続き、

2周目の旅の行き止まりのひとつに広島と長崎に原子爆弾が落とされたことがあげられる。

例えるなら他人を侵す侵略をはじめとする人類のこの世の謳歌。

そして今は3周目の旅の最中なのだという。

例えるなら人類の終焉か???

高橋陽平の言う「行き止まりの人類の旅」は

この世での命が果てようとしている陽平自身の「行き止まりの人生の旅」と呼応する。

旅の行き先はどこも「行き止まり」を象徴する場所。

「アメリカの中央部に残るインディアンの集落」

「アラスカのエスキモーの暮らす村」

「オーストラリアのアボリジニの聖地」・・・

どこも、後から来た人により先住民が侵され滅びた場所。

訪れたオーストラリアのアボリジニの聖地に

部族の扮装をした高橋陽平は

キャロライン・ホプキンスと出会う。

「純少女」から「苛烈すぎる女」となり、その後「堕ちた女」をやめる。

そんな女。

反捕鯨に反対する「純少女」が活動が熱を帯び「苛烈すぎる女」となり、

ボロボロの麻薬中毒の「堕ちた女」となる。

彼女は高橋陽平の「旅」に付き合い、

前世の2代目であるハインリヒ・ケプラーが死んだ収容所のあった

ナチスドイツの造った強制収容所跡を巡っている時に陽平の死に立ち会う。

キャロライン・ホプキンスは陽平の言う2周目の旅の最後の場所である広島と長崎がある日本に渡る。

そこで、高橋陽平の従弟、高橋和也を通して、

井上祐介と出会うのである。

井上祐介は10万年前の前々世であるクロマニョン人から、

そして、前世のハインリヒ・ケプラーから、

やっと「私の恋人」と遭遇することが出来るのだろうか?

以上、説明した原作の小説と

今回の演劇は話は全く異なる。

テーゼとしては固有名詞やエピソードが活かされているが、

完全に渡辺えりさんの作品として書き換えられている。

この成り立ちは何だろうと考えると、

小日向文世、のん、渡辺えりという3名の主要キャストによると思う。

この3名は誰が主役と言うことはない。

3名が出番の量も含め、等しく全員主役と言っていい。

小日向さんと渡辺さんはほぼ同年代。

劇中のセリフによると小日向さんの方が1歳上。

対してのんさんはおふたりと比べぐっと年下。

僕も知ることになった朝のテレビ小説「あまちゃん」の時は

本名である能年玲奈を芸名として名乗っていた。

ただし、現在は事務所移転等による諸事情のため、

のん、と名乗るようになる。

これは仕事と言う限定された状況下の

ひとつの「行き止まり」だろうか?

仕事の行き止まりは人生に関わる。

SMAP解散後、事務所を出たタレントたちが

お茶の間に顔を出す傾向が変わったように、

彼女の活動もテレビ以外の媒体に移る。

アニメ映画「この世界の片隅に」で主人公すずの声を担当し、

自らレーベルを発足するなど音楽活動を始め、

2021年には「Ribbon」という長編映画の脚本・監督・主演を務める。

これは「行き止まりの人生の旅」とは言えないか?

演劇の舞台に立つと言うことは

特別に職業の特殊性を訴えたいわけではないが、

身体の状況と密接に結びついている。

一旦幕が上がると、

幕が閉じるまで舞台に立つ続け、

また演技をすることが責務である。

そこに言い訳は効かず、

体調悪いだとか、気が乗らないなどは

そんなの舞台に立つ前に自分で処理してくれという話。

そこで、自ずと、年を重ねることは

舞台に立ち続けることと結びついていく。

演劇自体とは何の関係もないのだが。

無名塾の仲代達也さんが、90歳を前に主演舞台に立つことが

ニュースにもなっていた。

もちろん、これは演劇だけでなく

どの世界でも同様で、

シンガーソングライターの吉田拓郎さんは今年で音楽活動の引退を表明している。

また企業などのように定年制度があれば、続けたくても続けられないケースもある。

この舞台は30人の役を3人で演じると銘打っている。

衣装を変えず多くの役を演じるという演劇もあるが、

今回は役が変わるたびに衣装も変わる。

裏はバタバタだろうなと予測しながら観る。

これは敢えて自分たちに鞭を打っているという側面もあると思う。

そのこと自体は観客に何の関係もないが、

観客が、すごい、勇気もらった、などと感じるのは自由だ。

これも「行き止まりの人生の旅」と言えないか?

明確に、老いの先には死がある。

渡辺えりさんの脚本では

高橋陽平は余命3か月で入院中。

小説の37歳とは異なり、

ある程度の年齢まで生きた人物に思われる。

本人が旅に出るのではない。

ある種白昼夢として語られる。

行き止まりの場所は

小説に出てくるアボリジニの聖地、ナチスの強制収容所の他にも及ぶ。

東北にある井上ユウスケの実家である時計屋。

過去にさかのぼる。

これは東北生まれである渡辺さん自身の心象風景が投影されているのであろうか。

そして2011年の東北大震災。

白昼夢の「行き止まりの人生の旅」

そして「行き止まりの人類の旅」を

俳優たちは衣装を変え、演じ、歌い、時には踊る。

ふと思ったが、

どこに居ようとも

常に「行き止まりの旅」をしているのではないか。

そして、それならばなるべく楽しく旅をしよう。

たとえ本当の行き止まりが迫っていようとも。

原作は上田岳弘さんの「私の恋人」という小説。

beyondとは「遠く離れて飛んでいく」イメージで、

「~の向こうに」や「~を越えて」という意味。

2019年に初演されているが、再創造して上演される。

出演は小日向文世、のん、渡辺えりの3名を中心に全7名。

音楽劇で主要キャスト3名の歌やダンスも交え全員のアンサンブルでも表現される。

観終わった後、

これは一体どんな話だったのだろうと考えたが、

よくわからず、ロビーで販売していた台本を購入した。

読んでみたが、やはりよくわからない。

そこで、原作小説も読んでみた。

35歳を越えた日本人の男性、井上祐介は不動産販売会社から転職して、

今までで一番あっていると思われる日がな一日PCのキーボードを叩くT系企業に勤めている。

ところが、彼は生まれ変わりによる3代目で、

前々世である1代目は10万年前、洞窟に閉じこもりながら未来を予見するクロマニョン人で、

前世の2代目は1940年代ナチスドイツ下で強制収容所の独居房で飢餓死するドイツ系ユダヤ人、ハインリヒ・ケプラー。

前世の2人は34歳で死ぬが、井上祐介は35歳の壁を越えた。

また、前世の2人は思い描く恋人に出会うことが出来なかった。

そして井上祐介も今のところ出会っていない。

膨大な時を経て複雑化する人間社会、その未来像に住む麗しい女。

数々の試練をその身で健気に乗り越えてみせる、たまらなく可愛い、私の恋人・・・(小説より)

「純少女」から「苛烈すぎる女」となり、その後「堕ちた女」をやめる。

そんな恋人。

井上祐介の大学時代の友人で司法試験合格を目指している高橋和也の従弟である

37歳にして病気で死期が迫っている医師の高橋陽平は

やり残しを片付けるための「行き止まりの人生の旅」に出ている。

アフリカ大陸で発祥した人類が地球上に生き渡る1周目のことを「偉大なる旅」と呼び、

一度行き止まる。

例えるなら人類の誕生・始まり・成り立ち。

「行き止まりの人類の旅」は続き、

2周目の旅の行き止まりのひとつに広島と長崎に原子爆弾が落とされたことがあげられる。

例えるなら他人を侵す侵略をはじめとする人類のこの世の謳歌。

そして今は3周目の旅の最中なのだという。

例えるなら人類の終焉か???

高橋陽平の言う「行き止まりの人類の旅」は

この世での命が果てようとしている陽平自身の「行き止まりの人生の旅」と呼応する。

旅の行き先はどこも「行き止まり」を象徴する場所。

「アメリカの中央部に残るインディアンの集落」

「アラスカのエスキモーの暮らす村」

「オーストラリアのアボリジニの聖地」・・・

どこも、後から来た人により先住民が侵され滅びた場所。

訪れたオーストラリアのアボリジニの聖地に

部族の扮装をした高橋陽平は

キャロライン・ホプキンスと出会う。

「純少女」から「苛烈すぎる女」となり、その後「堕ちた女」をやめる。

そんな女。

反捕鯨に反対する「純少女」が活動が熱を帯び「苛烈すぎる女」となり、

ボロボロの麻薬中毒の「堕ちた女」となる。

彼女は高橋陽平の「旅」に付き合い、

前世の2代目であるハインリヒ・ケプラーが死んだ収容所のあった

ナチスドイツの造った強制収容所跡を巡っている時に陽平の死に立ち会う。

キャロライン・ホプキンスは陽平の言う2周目の旅の最後の場所である広島と長崎がある日本に渡る。

そこで、高橋陽平の従弟、高橋和也を通して、

井上祐介と出会うのである。

井上祐介は10万年前の前々世であるクロマニョン人から、

そして、前世のハインリヒ・ケプラーから、

やっと「私の恋人」と遭遇することが出来るのだろうか?

以上、説明した原作の小説と

今回の演劇は話は全く異なる。

テーゼとしては固有名詞やエピソードが活かされているが、

完全に渡辺えりさんの作品として書き換えられている。

この成り立ちは何だろうと考えると、

小日向文世、のん、渡辺えりという3名の主要キャストによると思う。

この3名は誰が主役と言うことはない。

3名が出番の量も含め、等しく全員主役と言っていい。

小日向さんと渡辺さんはほぼ同年代。

劇中のセリフによると小日向さんの方が1歳上。

対してのんさんはおふたりと比べぐっと年下。

僕も知ることになった朝のテレビ小説「あまちゃん」の時は

本名である能年玲奈を芸名として名乗っていた。

ただし、現在は事務所移転等による諸事情のため、

のん、と名乗るようになる。

これは仕事と言う限定された状況下の

ひとつの「行き止まり」だろうか?

仕事の行き止まりは人生に関わる。

SMAP解散後、事務所を出たタレントたちが

お茶の間に顔を出す傾向が変わったように、

彼女の活動もテレビ以外の媒体に移る。

アニメ映画「この世界の片隅に」で主人公すずの声を担当し、

自らレーベルを発足するなど音楽活動を始め、

2021年には「Ribbon」という長編映画の脚本・監督・主演を務める。

これは「行き止まりの人生の旅」とは言えないか?

演劇の舞台に立つと言うことは

特別に職業の特殊性を訴えたいわけではないが、

身体の状況と密接に結びついている。

一旦幕が上がると、

幕が閉じるまで舞台に立つ続け、

また演技をすることが責務である。

そこに言い訳は効かず、

体調悪いだとか、気が乗らないなどは

そんなの舞台に立つ前に自分で処理してくれという話。

そこで、自ずと、年を重ねることは

舞台に立ち続けることと結びついていく。

演劇自体とは何の関係もないのだが。

無名塾の仲代達也さんが、90歳を前に主演舞台に立つことが

ニュースにもなっていた。

もちろん、これは演劇だけでなく

どの世界でも同様で、

シンガーソングライターの吉田拓郎さんは今年で音楽活動の引退を表明している。

また企業などのように定年制度があれば、続けたくても続けられないケースもある。

この舞台は30人の役を3人で演じると銘打っている。

衣装を変えず多くの役を演じるという演劇もあるが、

今回は役が変わるたびに衣装も変わる。

裏はバタバタだろうなと予測しながら観る。

これは敢えて自分たちに鞭を打っているという側面もあると思う。

そのこと自体は観客に何の関係もないが、

観客が、すごい、勇気もらった、などと感じるのは自由だ。

これも「行き止まりの人生の旅」と言えないか?

明確に、老いの先には死がある。

渡辺えりさんの脚本では

高橋陽平は余命3か月で入院中。

小説の37歳とは異なり、

ある程度の年齢まで生きた人物に思われる。

本人が旅に出るのではない。

ある種白昼夢として語られる。

行き止まりの場所は

小説に出てくるアボリジニの聖地、ナチスの強制収容所の他にも及ぶ。

東北にある井上ユウスケの実家である時計屋。

過去にさかのぼる。

これは東北生まれである渡辺さん自身の心象風景が投影されているのであろうか。

そして2011年の東北大震災。

白昼夢の「行き止まりの人生の旅」

そして「行き止まりの人類の旅」を

俳優たちは衣装を変え、演じ、歌い、時には踊る。

ふと思ったが、

どこに居ようとも

常に「行き止まりの旅」をしているのではないか。

そして、それならばなるべく楽しく旅をしよう。

たとえ本当の行き止まりが迫っていようとも。