2023年11月30日20:37

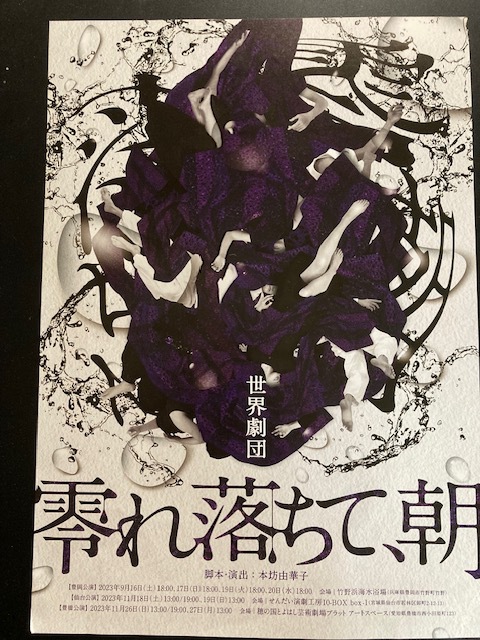

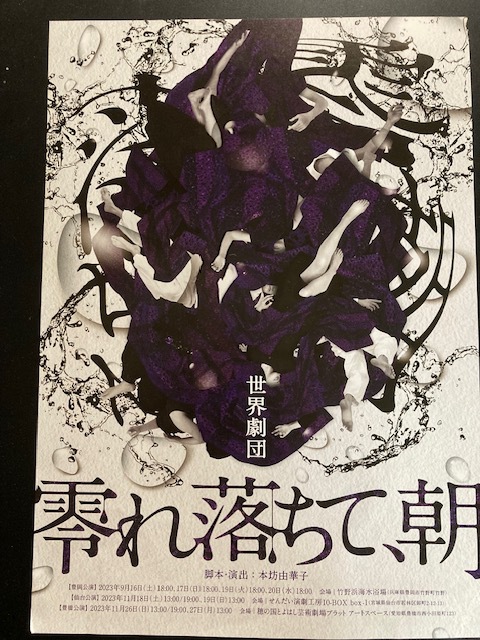

穂の国とよはし芸術劇場PLATで世界劇団「零れ落ちて、朝」を観た

カテゴリー │演劇

11月27日(月)13時~

“世界劇団”というとても大きな名前がどうしても気になり、

勤め先の有休を使い、観に来た。

チラシは手元にあったが、書かれている作品についての情報を入れずに観たせいで、誤読があったかもしれない。

僕は具体的な事象についての話と言うよりどんなとらえ方もできる普遍的な話として観た。

グリム童話「青髭」と第2次世界大戦中の戦争犯罪「生体解剖実験」を題材にしているのだという。

「青髭」は、結婚した妻が次々と行方不明になり、7番目の妻に小部屋に決して入ってはいけないと告げるが、

我慢できなく入ってしまい、そこに過去の妻たちの死体を見つける話。

「生体解剖実験」は遠藤周作「海と毒薬」でも描かれている。

舞台中央にはひとつの扉。

開演を待つ舞台には、静かに海音が流れている。

女(小林冴季子さん)が登場し、語りだす。

それは、まるでおとぎ話を語るかのように。

「小さな白い家がありました。そこからは川が流れ、大きな‥‥‥」

女はその家に目玉がぎょろりとした夫だという男と住んでいる。

男(本田涼さん)がやけにいい姿勢で登場する。

音が鳴り響く中、男と女の妙にぬるりとしたダンス。

開いた扉の周辺で絡みあった軟体系の動き。

そこにいつのまにかひとりの体が絞り出されるように出現したのは驚いた。

舞台に貼り付いた身体はまるで液体のように……。

そうだ。

タイトルの中の、零れ落ちて、という言葉がふさわしい。

この三人目の登場人物は、脚本・演出も担当する本坊由華子さん。

スタンダップコメディアン清水宏さんとのアフタートークでも触れられたように、

現役の精神科医であることは、演劇自体とは関係ないが、ひとつの代名詞として語られるのは仕方がないだろう。

その上、実際のお父さんが、外科医なのだという。

青髭をモデルにしたメスを握る登場人物と重なるが、

事前情報のない僕は、自らの考える正義を信じ邁進する、

どの時代や場所でも当てはまる人物だと思い観ていた。

例えば戦争に邁進する人、

天下取りに邁進する人、

僕自身の何かにも当てはまるだろう。

進歩のため、

繁栄のため、

幸せのため、

平和のため……。

それは罪が同居し、破滅の道を辿る。

ラストはよく出来たお伽話の結末のようで、

演劇らしい手法を駆使し、気が利いていた。

呆然と座り込む男の姿は情けないが、

妙に美しい。

“世界劇団”というとても大きな名前がどうしても気になり、

勤め先の有休を使い、観に来た。

チラシは手元にあったが、書かれている作品についての情報を入れずに観たせいで、誤読があったかもしれない。

僕は具体的な事象についての話と言うよりどんなとらえ方もできる普遍的な話として観た。

グリム童話「青髭」と第2次世界大戦中の戦争犯罪「生体解剖実験」を題材にしているのだという。

「青髭」は、結婚した妻が次々と行方不明になり、7番目の妻に小部屋に決して入ってはいけないと告げるが、

我慢できなく入ってしまい、そこに過去の妻たちの死体を見つける話。

「生体解剖実験」は遠藤周作「海と毒薬」でも描かれている。

舞台中央にはひとつの扉。

開演を待つ舞台には、静かに海音が流れている。

女(小林冴季子さん)が登場し、語りだす。

それは、まるでおとぎ話を語るかのように。

「小さな白い家がありました。そこからは川が流れ、大きな‥‥‥」

女はその家に目玉がぎょろりとした夫だという男と住んでいる。

男(本田涼さん)がやけにいい姿勢で登場する。

音が鳴り響く中、男と女の妙にぬるりとしたダンス。

開いた扉の周辺で絡みあった軟体系の動き。

そこにいつのまにかひとりの体が絞り出されるように出現したのは驚いた。

舞台に貼り付いた身体はまるで液体のように……。

そうだ。

タイトルの中の、零れ落ちて、という言葉がふさわしい。

この三人目の登場人物は、脚本・演出も担当する本坊由華子さん。

スタンダップコメディアン清水宏さんとのアフタートークでも触れられたように、

現役の精神科医であることは、演劇自体とは関係ないが、ひとつの代名詞として語られるのは仕方がないだろう。

その上、実際のお父さんが、外科医なのだという。

青髭をモデルにしたメスを握る登場人物と重なるが、

事前情報のない僕は、自らの考える正義を信じ邁進する、

どの時代や場所でも当てはまる人物だと思い観ていた。

例えば戦争に邁進する人、

天下取りに邁進する人、

僕自身の何かにも当てはまるだろう。

進歩のため、

繁栄のため、

幸せのため、

平和のため……。

それは罪が同居し、破滅の道を辿る。

ラストはよく出来たお伽話の結末のようで、

演劇らしい手法を駆使し、気が利いていた。

呆然と座り込む男の姿は情けないが、

妙に美しい。

2023年11月29日08:00

ギャラリー遥懸夢で映画「ガザ 素顔の日常」を観た

カテゴリー │映画

11月26日(日)10時~

鴨江アートセンターへ向かい歩く途中で立て看板を見かけたのだと思う。

それがこの上映会を知ったきっかけ。

スマホの写真を確認したら、11月5日夕方だったので、

路上演劇祭のための街歩きの日だ。

映画が制作されたのが、2019年。

ここで描かれている攻撃で亡くなったのが50日で2200人。

今回10月7日、ハマスのイスラエルへのミサイル攻撃から始まり、

イスラエル約1400人(11月5日)、パレスチナ1万人以上が亡くなっている。

パレスチナの行政自治区ザザ地区に住む人たちの日常を追ったドキュメンタリー。

もちろん、日本に住む僕たちの日常とは違う。

海外渡航は自由にできないし、海外からの入国も同じ。

パレスチナ人が住むエリアのまわりに、分離壁が作られ、

イスラエルの兵士が監視する。

200万人くらいの人たちが名古屋市程度の場所に住んでいる。

人口密度は世界有数だと言うが、東京や大阪の都市部も同様だそうだ。

しかし、東京や大阪のようにインフラが整っていない。

舗装道路が少なく土埃が立ち、道端にごみが同居している。

細長い地区の片側は地中海だ。

テーマパークがあるのかどうか知らないが、

生活は海と密接している。

漁師の親を持つ子が、

漁船に乗り、操縦を学ぶ。

少年は親のように海に生きる人生を望む。

海は泳いだり浜辺で過ごしたり、

夏の湘南の海のようにごった返している。

水着を着ている様子はない。

沖縄の人は沖縄の海では水着を着ないと言うが、

同様だ。

サーフィンにいそしむ人がいる。

若者たちはつるんで、

青春映画のようにエネルギーを発散させている。

スマホを持ち、自撮りをする。

車やバイク(4人乗りの場面もある)も走っているが、

ロバは交通手段の重要なひとつ。

チェロを弾くひとりの女子学生は、

現実から逃れたいと弾き始めたが、

音を出すにつれ、表現する喜びの実感を語る。

集団で現代舞踊の表現をしている様子が映し出される。

舞台演出家だという男は、

発声や呼吸、顔面筋肉の運動などの準備の後、

野外で一人芝居の舞台に立つ。

3人の奥さんと多くの子を持つ男性は、

4人目を持ちたいが、生活が苦しいのでやめていると余裕ある様子で語る。

そのような“日常”の中、突然ミサイルが飛んでくる。

戦時下なのだ。

腕の一部をミサイル弾が吹き飛ばす。

人やロバが力なく横たわっている。

治療を施す緊急隊院はハンカチで涙をぬぐい語る。

「パレスチナ人以外のすべての人を憎む」

その言葉の意味は重い。

ひとりの女性が語る。

「以前は兵士になりたかった。

でも今は暴力でない方法で解決できる人間になりたい」

映像はどの場面もとても力を持っていた。

それは、撮影時の「ガザ」そのものであったからだと思う。

撮影者(映画制作者)たちの思いを聞いてみたい気がした。

ネットで探したが、その人たちの言葉や声は見つからなかった。

車いすのラッパーのシーンはとても印象的だった。

ひとつの音楽としても。

その日の夜TOHOシネマズで北野武監督作品「首」を観た。

命の重さに思いを馳せた後に、日本の戦国時代の話。

表現としては対照的とも言え、考えるところもあった。

鴨江アートセンターへ向かい歩く途中で立て看板を見かけたのだと思う。

それがこの上映会を知ったきっかけ。

スマホの写真を確認したら、11月5日夕方だったので、

路上演劇祭のための街歩きの日だ。

映画が制作されたのが、2019年。

ここで描かれている攻撃で亡くなったのが50日で2200人。

今回10月7日、ハマスのイスラエルへのミサイル攻撃から始まり、

イスラエル約1400人(11月5日)、パレスチナ1万人以上が亡くなっている。

パレスチナの行政自治区ザザ地区に住む人たちの日常を追ったドキュメンタリー。

もちろん、日本に住む僕たちの日常とは違う。

海外渡航は自由にできないし、海外からの入国も同じ。

パレスチナ人が住むエリアのまわりに、分離壁が作られ、

イスラエルの兵士が監視する。

200万人くらいの人たちが名古屋市程度の場所に住んでいる。

人口密度は世界有数だと言うが、東京や大阪の都市部も同様だそうだ。

しかし、東京や大阪のようにインフラが整っていない。

舗装道路が少なく土埃が立ち、道端にごみが同居している。

細長い地区の片側は地中海だ。

テーマパークがあるのかどうか知らないが、

生活は海と密接している。

漁師の親を持つ子が、

漁船に乗り、操縦を学ぶ。

少年は親のように海に生きる人生を望む。

海は泳いだり浜辺で過ごしたり、

夏の湘南の海のようにごった返している。

水着を着ている様子はない。

沖縄の人は沖縄の海では水着を着ないと言うが、

同様だ。

サーフィンにいそしむ人がいる。

若者たちはつるんで、

青春映画のようにエネルギーを発散させている。

スマホを持ち、自撮りをする。

車やバイク(4人乗りの場面もある)も走っているが、

ロバは交通手段の重要なひとつ。

チェロを弾くひとりの女子学生は、

現実から逃れたいと弾き始めたが、

音を出すにつれ、表現する喜びの実感を語る。

集団で現代舞踊の表現をしている様子が映し出される。

舞台演出家だという男は、

発声や呼吸、顔面筋肉の運動などの準備の後、

野外で一人芝居の舞台に立つ。

3人の奥さんと多くの子を持つ男性は、

4人目を持ちたいが、生活が苦しいのでやめていると余裕ある様子で語る。

そのような“日常”の中、突然ミサイルが飛んでくる。

戦時下なのだ。

腕の一部をミサイル弾が吹き飛ばす。

人やロバが力なく横たわっている。

治療を施す緊急隊院はハンカチで涙をぬぐい語る。

「パレスチナ人以外のすべての人を憎む」

その言葉の意味は重い。

ひとりの女性が語る。

「以前は兵士になりたかった。

でも今は暴力でない方法で解決できる人間になりたい」

映像はどの場面もとても力を持っていた。

それは、撮影時の「ガザ」そのものであったからだと思う。

撮影者(映画制作者)たちの思いを聞いてみたい気がした。

ネットで探したが、その人たちの言葉や声は見つからなかった。

車いすのラッパーのシーンはとても印象的だった。

ひとつの音楽としても。

その日の夜TOHOシネマズで北野武監督作品「首」を観た。

命の重さに思いを馳せた後に、日本の戦国時代の話。

表現としては対照的とも言え、考えるところもあった。

タグ :ザザ 素顔の日常

2023年11月28日07:22

「二川宿を巡るアートの旅 駒屋・三ツ田屋アートプロジェクト2023」へ行った

カテゴリー │いろいろ見た

11月25日(日)

木下惠介記念館で「目の見えない白鳥さん、アートを見にいく」を観た後、

豊橋市二川町まで「二川宿を巡るアートの旅 駒屋・三ツ田屋アートプロジェクト2023」へ。

15時から行われる「アート・舞踊・琵琶の共演 妖の宴」までの時間、二川宿本陣資料館に足を運ぶ。

旧東海道の通り沿い、江戸の宿場町二川の名残を整備し、観光に結び付けている。

江戸時代の古民家、商家「駒屋」「三ツ田屋」は今回のアートプロジェクトの会場となっている。

建物内の場所に添い、作家ごとに工夫を凝らされていて、とても興味深かった。

畳の部屋だとか蔵だとか庭だとか中には厠(かわや・トイレ)だとか。

例えば畳の部屋の場合、土間で靴を脱いで上がり、作品を身近に見る事が出来る。

蔵には小さな梯子から上がる2階もあり、立ち入り禁止だったり、何らかの仕掛けがされている場合もあったりする。

これ誰か持っていっちゃたりしないかなという変な心配も妙にドキドキしたりする。

展示スペースかと思い近寄るとスタッフオンリーの場所で気恥ずかしかったりする。

それらは美術館や展示館のように展覧の専門施設ではない会場の醍醐味だ。

どちらの会場も古い建物を現代に生かすリノベーションされて、運用されている。

それはかつてそうだった現役の生活スペースとは違う。

あくまでも現在の自分たちのためにリユースされた場所だ。

それを承知で、みんな敢えて騙されるのだ。

まるで空想としてのタイムマシーンに乗ったかのように。

作家が活動されている拠点を見ると、愛知県、それも豊橋中心に東三河地区が多く、

そして(僕も住む)浜松市在住もおふたりいる。

地域にもいろいろな作家がいるんだなあと実感させられた。

ある種の熱気は、運営者の他、

作家も会期中滞在されていたりして、

一緒に作り上げているという一体感が生まれる故なのだと思う。

その中で作品が各自屹立している。

この日観た「妖の宴」など関連イベントもそれら一体感の延長線上にある。

三ツ田屋会場の2階は、天井の野太い武骨な梁が特徴的で、

入場すると思わず見上げてしまう。

そこに、何人かの作家のアート作品が展示されている。

まるで舞台美術のようであるが、

それは会場の構造物のひとつにも見える。

ある種溶け込んでいるのだ。

先ずは村田青水さんの薩摩琵琶の弾き語りによる芥川龍之介の「蜘蛛の糸」。

特有の柔らかなばちさばきに一人芝居のような語りで見せる。

現代舞踊集団Jack Frostsは、杉浦麻友美(現代舞踊)、ひらのあきひろ(舞踏)、江川琴乃(打楽器)で構成される。

それぞれ現れる妖しの2体の踊り手。

踊りの出所や手法は各自異なる。

薩摩琵琶がばちさばきなら、こちらは着物さばき。

身体を覆う2体の布と言うべきか。

さまざまな楽器を駆使することをひとことで担当「打楽器」と称するのはすがすがしい。

状況に応じてと言うか、音は全体を掌握していたと思う。

もしかしたら支配とも言えるかもしれない。

でもそれは共演(セッション)とは陣地取りみたいなところもあって、

各個人の感情の高まり、バイブスが全体を高めるのだと思う。

2体は今に生きる古民家にて出逢い、

わおーんと獣の咆哮が響き渡る。

木下惠介記念館で「目の見えない白鳥さん、アートを見にいく」を観た後、

豊橋市二川町まで「二川宿を巡るアートの旅 駒屋・三ツ田屋アートプロジェクト2023」へ。

15時から行われる「アート・舞踊・琵琶の共演 妖の宴」までの時間、二川宿本陣資料館に足を運ぶ。

旧東海道の通り沿い、江戸の宿場町二川の名残を整備し、観光に結び付けている。

江戸時代の古民家、商家「駒屋」「三ツ田屋」は今回のアートプロジェクトの会場となっている。

建物内の場所に添い、作家ごとに工夫を凝らされていて、とても興味深かった。

畳の部屋だとか蔵だとか庭だとか中には厠(かわや・トイレ)だとか。

例えば畳の部屋の場合、土間で靴を脱いで上がり、作品を身近に見る事が出来る。

蔵には小さな梯子から上がる2階もあり、立ち入り禁止だったり、何らかの仕掛けがされている場合もあったりする。

これ誰か持っていっちゃたりしないかなという変な心配も妙にドキドキしたりする。

展示スペースかと思い近寄るとスタッフオンリーの場所で気恥ずかしかったりする。

それらは美術館や展示館のように展覧の専門施設ではない会場の醍醐味だ。

どちらの会場も古い建物を現代に生かすリノベーションされて、運用されている。

それはかつてそうだった現役の生活スペースとは違う。

あくまでも現在の自分たちのためにリユースされた場所だ。

それを承知で、みんな敢えて騙されるのだ。

まるで空想としてのタイムマシーンに乗ったかのように。

作家が活動されている拠点を見ると、愛知県、それも豊橋中心に東三河地区が多く、

そして(僕も住む)浜松市在住もおふたりいる。

地域にもいろいろな作家がいるんだなあと実感させられた。

ある種の熱気は、運営者の他、

作家も会期中滞在されていたりして、

一緒に作り上げているという一体感が生まれる故なのだと思う。

その中で作品が各自屹立している。

この日観た「妖の宴」など関連イベントもそれら一体感の延長線上にある。

三ツ田屋会場の2階は、天井の野太い武骨な梁が特徴的で、

入場すると思わず見上げてしまう。

そこに、何人かの作家のアート作品が展示されている。

まるで舞台美術のようであるが、

それは会場の構造物のひとつにも見える。

ある種溶け込んでいるのだ。

先ずは村田青水さんの薩摩琵琶の弾き語りによる芥川龍之介の「蜘蛛の糸」。

特有の柔らかなばちさばきに一人芝居のような語りで見せる。

現代舞踊集団Jack Frostsは、杉浦麻友美(現代舞踊)、ひらのあきひろ(舞踏)、江川琴乃(打楽器)で構成される。

それぞれ現れる妖しの2体の踊り手。

踊りの出所や手法は各自異なる。

薩摩琵琶がばちさばきなら、こちらは着物さばき。

身体を覆う2体の布と言うべきか。

さまざまな楽器を駆使することをひとことで担当「打楽器」と称するのはすがすがしい。

状況に応じてと言うか、音は全体を掌握していたと思う。

もしかしたら支配とも言えるかもしれない。

でもそれは共演(セッション)とは陣地取りみたいなところもあって、

各個人の感情の高まり、バイブスが全体を高めるのだと思う。

2体は今に生きる古民家にて出逢い、

わおーんと獣の咆哮が響き渡る。

2023年11月27日08:09

木下惠介記念館で「目の見えない白鳥さん、アートを見にいく」を観た

カテゴリー │映画

11月25日(土)10時~

全盲の美術鑑賞者・白鳥建二さんを題材としたドキュメンタリー映画や、

一緒にアートを鑑賞するイベントなどが木下惠介記念館や鴨江アートセンターで行われた。

僕は上映会のみ参加した。

バリアフリー音声ガイドによる上映の為、

盲者でも理解できるよう、画面の状況が言葉で説明される。

オープニングでは

「レトロな喫茶店、細身で薄い青色のシャツ、白鳥さん・・・」

こんな感じで。

白鳥さんは生まれた時、強度の弱視で、赤や青や緑などの原色くらいしか記憶がないそうだ。

そして光のみの認知となり、20歳過ぎに光も失う。

恋人とのデートがきっかけでアートに興味を持つようになったようだが、

その後、ひとりで美術館を訪れ、案内してもらうことを依頼する。

美術館側はすぐに応じることはできず、検討の上、実施に至る。

方法は、付き添い者にひじを持ってもらい、絵画の前で、

その絵について説明してもらうのだ。

映画ではふたりの付き添い者がついていた。

ふたりの説明とそれを聞いての白鳥さんの反応と実際のアートが相まって、

その様子を見る僕は、新たなアート鑑賞をしている気分になった。

付き添いの役を僕がやるとしたらどうだろうか。

ひとりで鑑賞するなら、自分のために好き勝手に見ればいいが、

それに加え、他の誰か、しかも目の見えない白鳥さんに伝えなければならない。

言葉により。

正確に伝えなければいけないと思うと、プレッシャーに感じるかもしれない。

でも、白鳥さんはそれを求めていないと思う。

本当に感じたまま話してくれればいいのだ。

それが、たとえ的を得ていないような部分があったとしても。

その人が発する言葉から、

白鳥さんの頭の中に独自固有のアートが生まれる。

同じ作品を別の付き添い者が説明すれば、

また違うアートが生まれる。

それを白鳥さんはコミュニケーションと呼ぶ。

アート鑑賞が個人の行いを越え、

ひとつの共同作業となる。

白鳥さんは外に出て、白杖をつきながら、体の真ん中にカメラを携え、

毎日のように写真を撮る。

日記のように撮っている写真であるが、

白鳥さんはその日記を見返すことはない、

と映画では伝えている。

福島県猪苗代町の「はじまりの美術館」で行われた『白鳥さん』の展覧会では、

「けんじのへや」と言うブースがあり、

普段の日常を模した生活部屋には白鳥さんが滞在。

パソコンからは高速再生のニュースが流れる。

視力以外の感覚が研ぎ澄まされた白鳥さんらしい普段の特徴でもある。

几帳面に整えられて吊るされた洗濯物。

大好きなソーメンの箱。

ビールも好きと言うことなので、ビールに関するものもあったかもしれない。

そして、撮りためた写真が次々と写し出される。

白鳥さんと一緒にアート鑑賞をするワークショップも開かれた。

子どもたちが伝える言葉を聞き、応対する白鳥さんはとても楽しそうだった。

おじさんも独自の鑑賞を伝えようと奮闘していた。

全盲の美術鑑賞者・白鳥建二さんを題材としたドキュメンタリー映画や、

一緒にアートを鑑賞するイベントなどが木下惠介記念館や鴨江アートセンターで行われた。

僕は上映会のみ参加した。

バリアフリー音声ガイドによる上映の為、

盲者でも理解できるよう、画面の状況が言葉で説明される。

オープニングでは

「レトロな喫茶店、細身で薄い青色のシャツ、白鳥さん・・・」

こんな感じで。

白鳥さんは生まれた時、強度の弱視で、赤や青や緑などの原色くらいしか記憶がないそうだ。

そして光のみの認知となり、20歳過ぎに光も失う。

恋人とのデートがきっかけでアートに興味を持つようになったようだが、

その後、ひとりで美術館を訪れ、案内してもらうことを依頼する。

美術館側はすぐに応じることはできず、検討の上、実施に至る。

方法は、付き添い者にひじを持ってもらい、絵画の前で、

その絵について説明してもらうのだ。

映画ではふたりの付き添い者がついていた。

ふたりの説明とそれを聞いての白鳥さんの反応と実際のアートが相まって、

その様子を見る僕は、新たなアート鑑賞をしている気分になった。

付き添いの役を僕がやるとしたらどうだろうか。

ひとりで鑑賞するなら、自分のために好き勝手に見ればいいが、

それに加え、他の誰か、しかも目の見えない白鳥さんに伝えなければならない。

言葉により。

正確に伝えなければいけないと思うと、プレッシャーに感じるかもしれない。

でも、白鳥さんはそれを求めていないと思う。

本当に感じたまま話してくれればいいのだ。

それが、たとえ的を得ていないような部分があったとしても。

その人が発する言葉から、

白鳥さんの頭の中に独自固有のアートが生まれる。

同じ作品を別の付き添い者が説明すれば、

また違うアートが生まれる。

それを白鳥さんはコミュニケーションと呼ぶ。

アート鑑賞が個人の行いを越え、

ひとつの共同作業となる。

白鳥さんは外に出て、白杖をつきながら、体の真ん中にカメラを携え、

毎日のように写真を撮る。

日記のように撮っている写真であるが、

白鳥さんはその日記を見返すことはない、

と映画では伝えている。

福島県猪苗代町の「はじまりの美術館」で行われた『白鳥さん』の展覧会では、

「けんじのへや」と言うブースがあり、

普段の日常を模した生活部屋には白鳥さんが滞在。

パソコンからは高速再生のニュースが流れる。

視力以外の感覚が研ぎ澄まされた白鳥さんらしい普段の特徴でもある。

几帳面に整えられて吊るされた洗濯物。

大好きなソーメンの箱。

ビールも好きと言うことなので、ビールに関するものもあったかもしれない。

そして、撮りためた写真が次々と写し出される。

白鳥さんと一緒にアート鑑賞をするワークショップも開かれた。

子どもたちが伝える言葉を聞き、応対する白鳥さんはとても楽しそうだった。

おじさんも独自の鑑賞を伝えようと奮闘していた。

2023年11月26日08:16

穂の国とよはし芸術劇場PLATでロ字ック「剥愛」を観た

カテゴリー │演劇

11月23日(木・祝)14時30分~

すべての人を平等に愛するという意味の「博愛」という言葉はあるが、「剥愛(KAKUAI)」はない。

意味合いとしては、剥がす愛、だろうか。

付着している物を剥ぎ取る、めくり取る。

大好きなキャラクターのシールを、気に入らなくなったからと、剥がす。

剥がした跡が汚く残っても、無理やり剥がす。

先週観た「たわごと」の父が暮す邸宅は、眼前に海がある崖に建っていた。

「剥愛」の剥製業の事業所の背後(舞台奥のホリゾント幕)には、シダ類のような葉がびっしりと敷き詰められ、

鬱屈する要素は整っていた。

入場すると、まだ役者が登場しない舞台セットが開演を待っている。

剥製を思い起こす動物たちのオブジェが各所に配置されている。

上下から出入りでき、中央にも扉がある。

階段を上がると2階がある。

調度品は、とても気を遣って配置されていて、

汚れ具合は程よく経年劣化している事業所の様子を表していた。

小さな音で既成の音楽が流され、注意深く聞くと、新しい学校のリーダーズの「大人ブルー」だった。

開演まで時間があったので、ロビーへ行き、戻るとサザンオールスターズが流れていた。

これは演劇の中でも使われる、ラジオから流れる音だった。

開演すると、舞台に文字が映し出される。

少し錯覚する。

小説を読みに来たのか?

「剥愛」とタイトルが出て、オープニングの一環なのかと理解するが、

きっと言葉があふれ出たのだろう。

舞台セットもきっと気合いがあふれ出ているのだろう。

これは、作・演出の山田佳奈さんの思いなのだろうか。

そもそも劇団名が「ロ字ック」なのだ。

“論理”。

しかも“字”という文字が入っている。

セリフも文字があふれていた。

その文字は武骨なところもあったが、

伝えたいその先は強く伝わる。

俳優もその強さに引っ張られるように、

前に押し出される。

自分が正しく生きているかなんてわからない。

正しく生きよう生きようとしていてもいつの間にかひん曲がっていて、

他人、しかも身近な家族にその生き方は正しくない、と思われている。

思われているだけなら、まだ表面に出ていない。

本人も知らない。

演劇の時間でそれが表出する。

至った過去があばかれる。

観客の眼前で。

表出した後、

ラジオからは現在進行形のガザのニュースが流れていた。

やはり気合いが入っている。

すべての人を平等に愛するという意味の「博愛」という言葉はあるが、「剥愛(KAKUAI)」はない。

意味合いとしては、剥がす愛、だろうか。

付着している物を剥ぎ取る、めくり取る。

大好きなキャラクターのシールを、気に入らなくなったからと、剥がす。

剥がした跡が汚く残っても、無理やり剥がす。

先週観た「たわごと」の父が暮す邸宅は、眼前に海がある崖に建っていた。

「剥愛」の剥製業の事業所の背後(舞台奥のホリゾント幕)には、シダ類のような葉がびっしりと敷き詰められ、

鬱屈する要素は整っていた。

入場すると、まだ役者が登場しない舞台セットが開演を待っている。

剥製を思い起こす動物たちのオブジェが各所に配置されている。

上下から出入りでき、中央にも扉がある。

階段を上がると2階がある。

調度品は、とても気を遣って配置されていて、

汚れ具合は程よく経年劣化している事業所の様子を表していた。

小さな音で既成の音楽が流され、注意深く聞くと、新しい学校のリーダーズの「大人ブルー」だった。

開演まで時間があったので、ロビーへ行き、戻るとサザンオールスターズが流れていた。

これは演劇の中でも使われる、ラジオから流れる音だった。

開演すると、舞台に文字が映し出される。

少し錯覚する。

小説を読みに来たのか?

「剥愛」とタイトルが出て、オープニングの一環なのかと理解するが、

きっと言葉があふれ出たのだろう。

舞台セットもきっと気合いがあふれ出ているのだろう。

これは、作・演出の山田佳奈さんの思いなのだろうか。

そもそも劇団名が「ロ字ック」なのだ。

“論理”。

しかも“字”という文字が入っている。

セリフも文字があふれていた。

その文字は武骨なところもあったが、

伝えたいその先は強く伝わる。

俳優もその強さに引っ張られるように、

前に押し出される。

自分が正しく生きているかなんてわからない。

正しく生きよう生きようとしていてもいつの間にかひん曲がっていて、

他人、しかも身近な家族にその生き方は正しくない、と思われている。

思われているだけなら、まだ表面に出ていない。

本人も知らない。

演劇の時間でそれが表出する。

至った過去があばかれる。

観客の眼前で。

表出した後、

ラジオからは現在進行形のガザのニュースが流れていた。

やはり気合いが入っている。

2023年11月20日07:43

劇団からっかぜアトリエで劇団からっかぜ「もやしの唄」を観た

カテゴリー │演劇

11月19日(日)15時~

もやしが作られる過程をこれまでの人生で考えたことがなかった。

値上がりラッシュが続く今現在、庶民にとり価格の優等生であり続けたもやしも

上がってはいるが、それでも一袋35円とかで購入できる。

土で育てる野菜と違い、もやしに必要なのは水だけであるが、

昼も夜も6時間ごとに水をやらなければならない。

生産者は当然、機械等によりオートメーション化されていない限り、6時間ごとに自ら水をやる作業を行う。ー

演劇の舞台となるのは、手作業の水やりが主体であった時代。

劇中、何年という明示はない。

置かれたダイヤル式の黒電話などで類推する。

しばらくし、もやし生産業者「泉商店」の次男一彦が映画に行きたいと繰る映画雑誌には1964年の表記がある。

1回目の東京オリンピックが行われた年、高度経済成長期の真っ最中であることを知る。

僕もこの時代を経ているが、電気工事の仕事をしていた叔父が言っていた。

「給料が下がったことがない」

経済を主体として、ひたすら右肩上がりの時代とも言える。

当然それ故、失っていく物もあっただろう。

どの時代も得るものと失うものがある。

1964年の得るものと失うものがある時代の一軒のもやし工場で生きる市井の人々を描く。

妻が死に、ひとり息子を育てる商店主、恵五郎は6時間ごとの水やり作業のせいで常に寝不足。

亡き妻の母親とみ、結婚を控えた新しい電化製品大好き、妹の十子(とうこ)、大学に何年もいてなかなか就職しない弟一彦と住んでいる。

ラーメン屋で働きながらも、恵五郎のことが気になり仕事を手伝う久里子、

1週間前から働いている色白の幸雄がいて、

時折、以前働いていた喜助が「鉄道唱歌」を歌いながらやってくる。

戦後のどさくさで子を失った喜助は、ショックから気を病んだのか、精神は子供帰りしている。

買い物に誘っても「売っている物しか買えないから」とやんわりと断る。

次々更新される、売っている物をまるで信じていないように。

売っている物は、当時(でも今でも)時代のすべてを表しているとも言える。

自給自足生活を唱え田舎に引っ込む人も、

PCやタブレットを持ち、インターネットを最大限に活用していたりする。

本当に何も持たないというのはかなり難しいことなのだ。(むしろ不可能)

ただし、好まぬ変化には最後まで抗いたい。

それは今生に生きている理由とも言えるもので、

そんじょそこらの訳では譲ることが出来ない。

恵五郎は、終盤近くまでしつこいくらいに幸雄の苗字、村松を松村と間違えて呼ぶ。

その仕掛けが、後半、効果を発揮する。

幸雄の存在がまるで総合電機メーカー松下電器産業(現パナソニック)を思い起こす設定には驚いた。

テレビを始め、冷蔵庫、洗濯機など生活を便利にする目的の電化製品がさまざま生まれてくる時代なのだ。

製造業のヒーローが身近にいたとしても不思議ではない。

ひとりの男の死は、ある時代の転換を象徴する。

暗転の後、何年も先に飛び、

それまで解決されていなかった出来事がひとつの形に収まっていることを観客は知る。

夜中の水やりで聞く「もやしの唄」は、変わりゆく時代の消え行くものなのかもしれない。

オートメーション化された工場でその音は聴こえるのだろうか?

ラーメンにはもやし、それは今も変わらないが。(僕的に)

3月に上演した「夏の庭 The Friends」でも脚本、俳優で参加していたが、

以前森幡洋子さんという名前で活躍していた村吉洋子さんが、久理子役として登場していた。

カーテンコールで来年劇団発足70年を迎えられるようだが、

何年も経ての劇団への復帰は、この歴史を象徴するものだろう。

写真を見て

通算286回公演って、今からやろうと考えたら、絶望的に気が遠くなる。

70年を先んじて、おめでとうございます。

もやしが作られる過程をこれまでの人生で考えたことがなかった。

値上がりラッシュが続く今現在、庶民にとり価格の優等生であり続けたもやしも

上がってはいるが、それでも一袋35円とかで購入できる。

土で育てる野菜と違い、もやしに必要なのは水だけであるが、

昼も夜も6時間ごとに水をやらなければならない。

生産者は当然、機械等によりオートメーション化されていない限り、6時間ごとに自ら水をやる作業を行う。ー

演劇の舞台となるのは、手作業の水やりが主体であった時代。

劇中、何年という明示はない。

置かれたダイヤル式の黒電話などで類推する。

しばらくし、もやし生産業者「泉商店」の次男一彦が映画に行きたいと繰る映画雑誌には1964年の表記がある。

1回目の東京オリンピックが行われた年、高度経済成長期の真っ最中であることを知る。

僕もこの時代を経ているが、電気工事の仕事をしていた叔父が言っていた。

「給料が下がったことがない」

経済を主体として、ひたすら右肩上がりの時代とも言える。

当然それ故、失っていく物もあっただろう。

どの時代も得るものと失うものがある。

1964年の得るものと失うものがある時代の一軒のもやし工場で生きる市井の人々を描く。

妻が死に、ひとり息子を育てる商店主、恵五郎は6時間ごとの水やり作業のせいで常に寝不足。

亡き妻の母親とみ、結婚を控えた新しい電化製品大好き、妹の十子(とうこ)、大学に何年もいてなかなか就職しない弟一彦と住んでいる。

ラーメン屋で働きながらも、恵五郎のことが気になり仕事を手伝う久里子、

1週間前から働いている色白の幸雄がいて、

時折、以前働いていた喜助が「鉄道唱歌」を歌いながらやってくる。

戦後のどさくさで子を失った喜助は、ショックから気を病んだのか、精神は子供帰りしている。

買い物に誘っても「売っている物しか買えないから」とやんわりと断る。

次々更新される、売っている物をまるで信じていないように。

売っている物は、当時(でも今でも)時代のすべてを表しているとも言える。

自給自足生活を唱え田舎に引っ込む人も、

PCやタブレットを持ち、インターネットを最大限に活用していたりする。

本当に何も持たないというのはかなり難しいことなのだ。(むしろ不可能)

ただし、好まぬ変化には最後まで抗いたい。

それは今生に生きている理由とも言えるもので、

そんじょそこらの訳では譲ることが出来ない。

恵五郎は、終盤近くまでしつこいくらいに幸雄の苗字、村松を松村と間違えて呼ぶ。

その仕掛けが、後半、効果を発揮する。

幸雄の存在がまるで総合電機メーカー松下電器産業(現パナソニック)を思い起こす設定には驚いた。

テレビを始め、冷蔵庫、洗濯機など生活を便利にする目的の電化製品がさまざま生まれてくる時代なのだ。

製造業のヒーローが身近にいたとしても不思議ではない。

ひとりの男の死は、ある時代の転換を象徴する。

暗転の後、何年も先に飛び、

それまで解決されていなかった出来事がひとつの形に収まっていることを観客は知る。

夜中の水やりで聞く「もやしの唄」は、変わりゆく時代の消え行くものなのかもしれない。

オートメーション化された工場でその音は聴こえるのだろうか?

ラーメンにはもやし、それは今も変わらないが。(僕的に)

3月に上演した「夏の庭 The Friends」でも脚本、俳優で参加していたが、

以前森幡洋子さんという名前で活躍していた村吉洋子さんが、久理子役として登場していた。

カーテンコールで来年劇団発足70年を迎えられるようだが、

何年も経ての劇団への復帰は、この歴史を象徴するものだろう。

写真を見て

通算286回公演って、今からやろうと考えたら、絶望的に気が遠くなる。

70年を先んじて、おめでとうございます。

2023年11月19日20:56

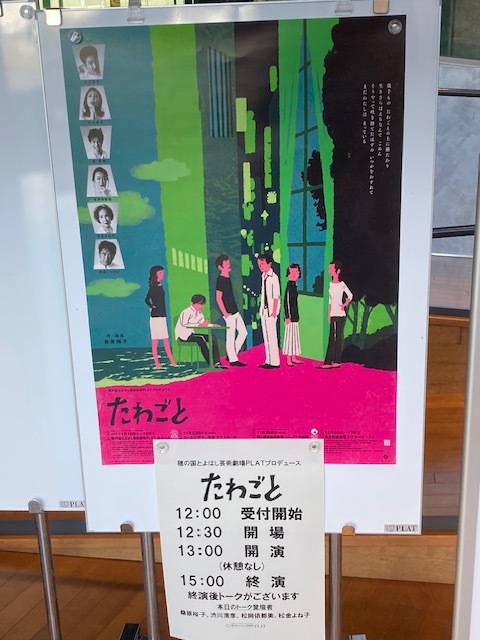

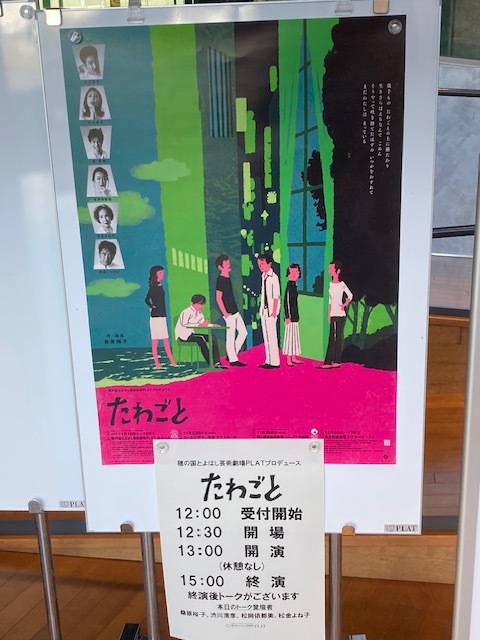

穂の国とよはし芸術劇場PLATで「たわごと」を観た

カテゴリー │演劇

11月18日(土)13時~

「たわごと」は穂の国とよはし芸術劇場PLATプロデュースということで、

劇場が作品つくりに最初から関わっている。

その内容は、アフタートークを聞くことで知る。

プロデューサーの矢作勝義さん等劇場側とキャスト選出から作・演出の桑原裕子さんと話し合って決めたという。

その時から、桑原さんは、言葉を疑う、というようなテーマで話を作りたいと思っていたそうだ。

アフタートークは前日金曜が6名の出演者の内、田中美里さん、谷恭輔さん、渡辺いっけいさん。

この日は、その他の、渋川清彦さん、松岡依都美さん、松金よね子さん。

そこに両日、桑原さんが加わる。

渋川さんに豊橋との関りを聞かれ、映画「異動辞令は音楽隊!」に出演した時、ロケ地の豊橋に3週間滞在したと答えられ、

その際、今回の演劇の為に2週間滞在するという話が出た。

これは商業演劇ではなかなか珍しいことだと思う。

公演期間(4日間)も含めたとしても、10日ほどは本番直前、劇場での稽古を積んだことになる。

おそらくセットを組んでの稽古機関もあったと思う。

専用劇場を持っていれば別だが、一般の貸しホールでは現実的ではないだろう。

(稽古期間も賃料を支払わなければならない)

これもPLATの取り組みで、今回のようなプロデュース公演を予算や規模の関係で毎年とはいかなくとも、

数年に一度の実施は続けていくと言う。

開演前には古いジャズがかかり、劇中もかけるジャズのレコードに合わせダンスをする場面が織り込まれる。

舞台となる海沿いの崖っぷちに立つ洋館の一室の吹き抜けのよさそうな部屋構えや調度品も日本人の庶民とは異なる。

それも人気作家だったが、絶筆して何年も経ち、ここに籠り、今は死期を待つ身という持ち主の状況を聞けば納得する。

そこに作家の二人の息子、長男の妻が、呼ばれやってくる。

他に作家の元愛人も呼ばれていて、

元々、作家の治療をする形で医師と看護師が滞在している。

若い医師はオランダの血が流れている。

何となく西洋の古き良き時代っぽくないか?

アメリカ人作家のアーサー・ミラーやテネシー・ウィリアムズ。

人間ドラマが繰り広げられる。

そんな雰囲気たっぷりだった。

車で来る途中に事故にあい、軽い怪我を負ったモトムとナギの夫婦を演じる渡辺さんと田中さんが喜劇的センスを発揮する。

そこに会いたくなかった松金よね子さん演じる元愛人。

もっと会うのに複雑な前科者で、今何をしているのか不明だった渋川さん演じる弟シンヤ。

医師も看護師も今見える顔と違う顔も。

それぞれ見える顔と見えない顔。

タイトルである「たわごと」(戯言)という言葉だけでなく、

表情や行動でも虚実ないまぜで、他人は混乱に陥ることだろう。

そもそも本人自身が、自分の言動が自らの意思で表れているのかどうかよくわからないこともある。

当初言っていたことと違うと言われても、

「その時は本当に思っていたんだもん」と正当化したくなる気持ちもわからないでもない。

人は弱く、移ろいやすいものだ。

人は一人では生きていけないので、

人と生きていくことになるが、

人と生きて行くということはそういうことと常に合戦を繰り返していくことかもしれない。

アーサー・ミラーの「セールスマンの死」、テネシー・ウイリアムズの「欲望と言う名の電車」「ガラスの動物園」も家族の話。

「たわごと」も家族の話である。

Wikipediaでテネシー・ウィリアムズを調べたら、

死んだとき、詩人ハート・クレインが亡くなったカリブ海に散骨して欲しいという遺書が発見されたが、

弟により、母が眠る墓地に埋葬されたそうだ。

(作者の桑原さんがこれを意識したかはまったく不明)

今回の演劇では作家であった父親は死んだとき、遺書通り、家族たちにより、家の前の海に散骨された。

息子たちを死ぬまでスポイルしていた父親は結局舞台には登場してこなかった。

療養している部屋の中へ入ることが登場人物たち自身の山場でもあった。

子どもを授かりたいのに敵わず、妻としての自分の存在に思い悩むナギは何度も義父の部屋に踏み込むチャンスがあるが、

なかなか踏み込めない。

ようやく踏み込んだ時、自分を解放するきっかけを得る。

それでも完全には解放できない。

義父に、子を授かり来年生まれると嘘をつく。

そして、その後本当の山場を迎える。

そこでは命の危機に遭遇するが、

この日(演劇の時間でもある)培った時間により生まれた関係性の中で、

奇跡的に救われる。

そうなるとエンディングに向け加速する。

シンヤは本当の自分を隠し、父の存在を尊重する筆を持つこと(つまり作家として書くこと)を実施する。

どうしても入れなかった父の部屋に踏み込み、

父の姿は見えないがそこに演劇効果として、スモークがたかれ強い明かりが差し込む。

アフタートークで、映画ではよく顔を見る渋川さんは、あまり舞台の経験がないということで、

終始謙虚に「食らいついていきます」と恐縮されていた。

今後、再演の話が振られた時、桑原さんが渋川さんに「逃げないでくださいね」と諭す様子も含め、

松金さんや松岡さんを含め、制作者たちがとても良い雰囲気でとても好ましかった。

メンバーが異なる前日のアフタートークもきっと同様だっただろう。

演劇は舞台にこの様子は、如実に反映する。

そういえば豊橋に向かう車内のテレビで、89歳の筒井康隆さんの最後の作品集と言っている

「カーテンコール」を「王様のブランチ」で取り上げられていて、

筒井さんが視聴者へのメッセージとして、

「一番番好きなことをやりなさい」と言っていた。

何年か後、父の法事で集まった際、作家として筆をとるシンヤの姿に、そのこともちょっと思い出した。

「たわごと」は穂の国とよはし芸術劇場PLATプロデュースということで、

劇場が作品つくりに最初から関わっている。

その内容は、アフタートークを聞くことで知る。

プロデューサーの矢作勝義さん等劇場側とキャスト選出から作・演出の桑原裕子さんと話し合って決めたという。

その時から、桑原さんは、言葉を疑う、というようなテーマで話を作りたいと思っていたそうだ。

アフタートークは前日金曜が6名の出演者の内、田中美里さん、谷恭輔さん、渡辺いっけいさん。

この日は、その他の、渋川清彦さん、松岡依都美さん、松金よね子さん。

そこに両日、桑原さんが加わる。

渋川さんに豊橋との関りを聞かれ、映画「異動辞令は音楽隊!」に出演した時、ロケ地の豊橋に3週間滞在したと答えられ、

その際、今回の演劇の為に2週間滞在するという話が出た。

これは商業演劇ではなかなか珍しいことだと思う。

公演期間(4日間)も含めたとしても、10日ほどは本番直前、劇場での稽古を積んだことになる。

おそらくセットを組んでの稽古機関もあったと思う。

専用劇場を持っていれば別だが、一般の貸しホールでは現実的ではないだろう。

(稽古期間も賃料を支払わなければならない)

これもPLATの取り組みで、今回のようなプロデュース公演を予算や規模の関係で毎年とはいかなくとも、

数年に一度の実施は続けていくと言う。

開演前には古いジャズがかかり、劇中もかけるジャズのレコードに合わせダンスをする場面が織り込まれる。

舞台となる海沿いの崖っぷちに立つ洋館の一室の吹き抜けのよさそうな部屋構えや調度品も日本人の庶民とは異なる。

それも人気作家だったが、絶筆して何年も経ち、ここに籠り、今は死期を待つ身という持ち主の状況を聞けば納得する。

そこに作家の二人の息子、長男の妻が、呼ばれやってくる。

他に作家の元愛人も呼ばれていて、

元々、作家の治療をする形で医師と看護師が滞在している。

若い医師はオランダの血が流れている。

何となく西洋の古き良き時代っぽくないか?

アメリカ人作家のアーサー・ミラーやテネシー・ウィリアムズ。

人間ドラマが繰り広げられる。

そんな雰囲気たっぷりだった。

車で来る途中に事故にあい、軽い怪我を負ったモトムとナギの夫婦を演じる渡辺さんと田中さんが喜劇的センスを発揮する。

そこに会いたくなかった松金よね子さん演じる元愛人。

もっと会うのに複雑な前科者で、今何をしているのか不明だった渋川さん演じる弟シンヤ。

医師も看護師も今見える顔と違う顔も。

それぞれ見える顔と見えない顔。

タイトルである「たわごと」(戯言)という言葉だけでなく、

表情や行動でも虚実ないまぜで、他人は混乱に陥ることだろう。

そもそも本人自身が、自分の言動が自らの意思で表れているのかどうかよくわからないこともある。

当初言っていたことと違うと言われても、

「その時は本当に思っていたんだもん」と正当化したくなる気持ちもわからないでもない。

人は弱く、移ろいやすいものだ。

人は一人では生きていけないので、

人と生きていくことになるが、

人と生きて行くということはそういうことと常に合戦を繰り返していくことかもしれない。

アーサー・ミラーの「セールスマンの死」、テネシー・ウイリアムズの「欲望と言う名の電車」「ガラスの動物園」も家族の話。

「たわごと」も家族の話である。

Wikipediaでテネシー・ウィリアムズを調べたら、

死んだとき、詩人ハート・クレインが亡くなったカリブ海に散骨して欲しいという遺書が発見されたが、

弟により、母が眠る墓地に埋葬されたそうだ。

(作者の桑原さんがこれを意識したかはまったく不明)

今回の演劇では作家であった父親は死んだとき、遺書通り、家族たちにより、家の前の海に散骨された。

息子たちを死ぬまでスポイルしていた父親は結局舞台には登場してこなかった。

療養している部屋の中へ入ることが登場人物たち自身の山場でもあった。

子どもを授かりたいのに敵わず、妻としての自分の存在に思い悩むナギは何度も義父の部屋に踏み込むチャンスがあるが、

なかなか踏み込めない。

ようやく踏み込んだ時、自分を解放するきっかけを得る。

それでも完全には解放できない。

義父に、子を授かり来年生まれると嘘をつく。

そして、その後本当の山場を迎える。

そこでは命の危機に遭遇するが、

この日(演劇の時間でもある)培った時間により生まれた関係性の中で、

奇跡的に救われる。

そうなるとエンディングに向け加速する。

シンヤは本当の自分を隠し、父の存在を尊重する筆を持つこと(つまり作家として書くこと)を実施する。

どうしても入れなかった父の部屋に踏み込み、

父の姿は見えないがそこに演劇効果として、スモークがたかれ強い明かりが差し込む。

アフタートークで、映画ではよく顔を見る渋川さんは、あまり舞台の経験がないということで、

終始謙虚に「食らいついていきます」と恐縮されていた。

今後、再演の話が振られた時、桑原さんが渋川さんに「逃げないでくださいね」と諭す様子も含め、

松金さんや松岡さんを含め、制作者たちがとても良い雰囲気でとても好ましかった。

メンバーが異なる前日のアフタートークもきっと同様だっただろう。

演劇は舞台にこの様子は、如実に反映する。

そういえば豊橋に向かう車内のテレビで、89歳の筒井康隆さんの最後の作品集と言っている

「カーテンコール」を「王様のブランチ」で取り上げられていて、

筒井さんが視聴者へのメッセージとして、

「一番番好きなことをやりなさい」と言っていた。

何年か後、父の法事で集まった際、作家として筆をとるシンヤの姿に、そのこともちょっと思い出した。

2023年11月19日07:09

シネマe~raで「燃えあがる女性記者たち」を観た

カテゴリー │映画

11月16日(木)12時~

原題はWriting With Fire。

意味は、まるで炎のように書く、だろうか。

インドには階級制度(カースト)が有り、4つの分類(ヴァルナ)にわかれている。

・ブラフミン(神聖な職に就けたり、儀式を行える「司祭」)

・クシャトリア(王や貴族など武力や政治力を持つ「王族」「戦士」)

・ヴァイシャ(製造業などに就ける「市民」)

・シュードラ(古代では人が忌避する職業しか就けれなかったが、農牧業や手工業の生産に従事できるようになった「労働者」)

上記のヴァルナにも属さないアチュート「不可触民」と呼ばれる人たちがいる。

彼ら自身で「ダリット」と呼び、その意味は「壊された民」。

インドの人口約14億の内、1億人。

(以上、Wikipediaより)

映画「燃えあがる女性記者たち」は、

そんなダリットの女性だけで立ち上げた新聞社「カバル・ラハリヤ」で働く女性たちを取り上げたドキュメンタリー。

紙媒体からSNSやYouTubeなどデジタルメディアに移行し、取材記者にはスマホの使い方から教える。

若くして結婚し子を産みながら、学校で学び、この職に就く主任記者ミーラを中心に描かれる。

取材者に対して迎合するのではなく、自らの視点を持つことが大事だと、ジャーナリズムの基本が説かれる。

社内の会議のようなものが、

日本のスーツに白い壁の無機質な部屋で、オフィス用の机に椅子、とはまったく逆で、

色とりどりのサリーの民族衣装に、装飾品が多く飾られた部屋で、まるで沖縄のゆんたくのようにざっくばらんな感じで行われる。

緊張感ある場所での取材も、いち生活者としてのぶれない立ち位置でいることが彼女たちの強みなのだと思う。

そこに「スマホ」というひとつのツールがとても雄弁に存在しているというのも、時代だなあとも思う。

(ミリタリールックで戦場に一眼レフではなく)

一生独身かもしれないと仕事に生きると語っていたスニータは、女性は結婚すべきと言う世間的な理由に押され、結婚し、職場を離れるが、その後復帰する。

ミーラは子を育て、家事をしながら、仕事をし、夫はニコニコと「女性は家にいた方がいいよ」と答えているが、そこに切迫感はなく、これも理解のひとつの形なのかと思う。

実際ラストは、ミーラは局長に昇進し、

「カバル・ラハリヤ」の記事の閲覧数もどんどん増え、大台に乗ったという成功物語で閉じられる。

ただし、ダリットの女性たちが、家にはトイレがないので、恥ずかしいが、外でするしかない、と諦めたように語る様子に、

問題の大きさは横たわる。

原題はWriting With Fire。

意味は、まるで炎のように書く、だろうか。

インドには階級制度(カースト)が有り、4つの分類(ヴァルナ)にわかれている。

・ブラフミン(神聖な職に就けたり、儀式を行える「司祭」)

・クシャトリア(王や貴族など武力や政治力を持つ「王族」「戦士」)

・ヴァイシャ(製造業などに就ける「市民」)

・シュードラ(古代では人が忌避する職業しか就けれなかったが、農牧業や手工業の生産に従事できるようになった「労働者」)

上記のヴァルナにも属さないアチュート「不可触民」と呼ばれる人たちがいる。

彼ら自身で「ダリット」と呼び、その意味は「壊された民」。

インドの人口約14億の内、1億人。

(以上、Wikipediaより)

映画「燃えあがる女性記者たち」は、

そんなダリットの女性だけで立ち上げた新聞社「カバル・ラハリヤ」で働く女性たちを取り上げたドキュメンタリー。

紙媒体からSNSやYouTubeなどデジタルメディアに移行し、取材記者にはスマホの使い方から教える。

若くして結婚し子を産みながら、学校で学び、この職に就く主任記者ミーラを中心に描かれる。

取材者に対して迎合するのではなく、自らの視点を持つことが大事だと、ジャーナリズムの基本が説かれる。

社内の会議のようなものが、

日本のスーツに白い壁の無機質な部屋で、オフィス用の机に椅子、とはまったく逆で、

色とりどりのサリーの民族衣装に、装飾品が多く飾られた部屋で、まるで沖縄のゆんたくのようにざっくばらんな感じで行われる。

緊張感ある場所での取材も、いち生活者としてのぶれない立ち位置でいることが彼女たちの強みなのだと思う。

そこに「スマホ」というひとつのツールがとても雄弁に存在しているというのも、時代だなあとも思う。

(ミリタリールックで戦場に一眼レフではなく)

一生独身かもしれないと仕事に生きると語っていたスニータは、女性は結婚すべきと言う世間的な理由に押され、結婚し、職場を離れるが、その後復帰する。

ミーラは子を育て、家事をしながら、仕事をし、夫はニコニコと「女性は家にいた方がいいよ」と答えているが、そこに切迫感はなく、これも理解のひとつの形なのかと思う。

実際ラストは、ミーラは局長に昇進し、

「カバル・ラハリヤ」の記事の閲覧数もどんどん増え、大台に乗ったという成功物語で閉じられる。

ただし、ダリットの女性たちが、家にはトイレがないので、恥ずかしいが、外でするしかない、と諦めたように語る様子に、

問題の大きさは横たわる。

2023年11月14日21:38

掌編小説『海へと向かうバスに乗る』を書いた

カテゴリー │掌編小説

JR浜松駅の北口前に、バスターミナルがある。

1~16番までのバス乗り場があり、

発着所となっている。

浜松の中心街までバスで買い物や遊びに来た場合、

帰りはまた、同じ乗り場からバスに乗るだろう。

お母さんと一緒に街に来た小学三年の男の子が帰る時、

違う乗り場のバスに乗ってしまう話。

『海へと向かうバスに乗る』

寺田景一

この街の駅前に、市内のあちこちから路線バスがやってくるターミナルがある。

停留所がいくつもあり、発着点となったり、終着点となったり、他の路線へつながる経由点となったりする。

小学三年生の森田建樹(もりたたてき)は、母とふたりでひとつの停留所の前にいた。

「トイレ行く?」

「いや、いい」

「そう。ちょっと待っててね」

母がそばを離れたのを見届けると、建樹は違う停留所に停まっているバスに乗りこんだ。

行先などわからない、初めて乗るバスだった。

トイレから母が戻ると、建樹を乗せたバスはすでにブロロンと音を立てて、出発していた。

父は建樹が幼い時に海で死んだ。

だから、母は好きだった海が嫌いになった。

建樹を連れて行くこともない。

母はスーパーマーケットで、建樹を育てるために、残業も厭わず働いている。

忙しい中、たまに日曜日が休みになると、建樹を街中へ連れ出した。

バスに乗って街中へ行き、子どもが気に入るような映画を観て、デパートで子どもが好きな物を食べる。

この日は人気のアニメ映画を観て、暑くなってきたからと、建樹だけ食後にかき氷を食べた。

間違いなく母が観たい映画じゃないし、その時、母は自分が好きな物を食べているのだろうか。

建樹は知っている。

母が、建樹が寝静まるのを確認した後、ひとりで泣いていることを。

窓の外から洩れる明かりが母の涙を映し出す。

建樹は目をそっと開け、その涙を見つめている。

建樹は母とふたりで出歩くのが嫌いだった。

出会う人が、哀れな親子を気の毒そうに見つめているように感じる。

建樹は人の視線を避けるように歩く。背中を丸め、地面を睨んだまま。

たまに人とぶつかるが、そんなことには構わない。

映画を観ていても内容は頭に入らないし、レストランで食べている物の味もわからない。

建樹は違うバスに乗って、母から逃げ出したのだ。

バスの中は静かだった。

夕方に差し掛かり、それぞれ楽しかった日曜の疲れがどっと押し寄せたように車内全体がぐったりしていた。

家族連れも、若い人も、年をとった人も。みんな目をつぶり、眠り込んでいるようだった。

制帽を几帳面に被った男性の運転手は、背中を向け、乗客のことなど気にしないかのように黙々とハンドルを握っている。

真ん中あたりの通路側に座っていた建樹にとっては都合が良かった。

母からひとり離れ、知らないどこかに向かう小学生であるとは思われないだろう。

だから、疑われないように、より平静を装った。

知っている場所に向かうために、乗り慣れたバスに乗っているのだ。

そう言い聞かせながら。

そっとポケットの上から財布を握り、乗車料を払う小銭が入っていることだけは、確認した。

いくつか停留所を通り過ぎ、何人か降りていった。

建樹は窓から外を見ようとするが、隣の眠っている中年の男に気付き、目を戻す。

「変わろうか」

男が突然建樹に話しかける。

「この先、海が見えるよ」

建樹はこのバスが海に向かっていることを知らなかった。

「大丈夫です」

建樹は海になどまったく興味がないようにふるまう。

特別ではない《いつものバス》なのだから。

男はそれ以上話しかけてこなかった。

建樹は海があるところでバスを降りよう、と心に決める。

隣の人を気にしながらも、あたりに海の気配はないかと集中する。

正面や反対側の窓から見える景色に、海を察するヒントはないか。

窓が開いていれば、潮の香りがするのにと、空調機をうらめしそうに見上げる。

隣の男は降りて行った。

建樹はその席に移動し、窓から外をながめる。

海の気配はなかった。

乗客たちは降りる場所が近づくと、気がついたようにつむっていた目を開け、ひとり、またひとりと降りて行く。

そして、車内は建樹と運転手だけになる。

運転手は相変わらず後ろ姿だけを建樹に向けている。

大きなルームミラーから顔が見えないかと体をよじったが、よくわからなかった。

外からの光で反射しているのかもしれないし、もしかしたら、顔などないのかもしれない。

とたんに、さびしい気持ちになった。

この世でひとりきり。

「僕はどこへ向かうのだろうか」

海に向かっていることも消えていた。

窓の外はどこにでもある代わり映えのない景色なのに、やけに見知らぬ場所のような気がした。

オレンジの太陽だけが、急速に落ちて行くように見えた。

暗闇へ。

ひとり暗闇の世界へ。

そう思ったら、突然涙が出てきた。涙は止まらない。

ただ、顔のない運転手には気づかれないようにした。

声を押し殺し、ただただ涙があふれ出た。

そして、思わず叫びそうになる。

「お父さん」

声は出なかった。

「海が見えるよ」

その声は確かに建樹には聞こえた。

「ちょうど日が暮れる時間だ」

言葉を発しているのは、背中を向けた運転手だった。

ルームミラーには、にこやかに笑う口元が映っている。

「建樹君、もうすぐ終点だ。お母さんが待ってるよ」

母がバス会社に建樹がいなくなったことを連絡していた。

各運転手に通知が行き、ひとりで乗っている建樹の顔や背格好、出で立ちを確認し、母は自分の車で先回りしたのだ。

建樹の涙は乾かなかった。

すぐに現れた夕焼けに染まった海をながめても、それは変わらない気がした。

1~16番までのバス乗り場があり、

発着所となっている。

浜松の中心街までバスで買い物や遊びに来た場合、

帰りはまた、同じ乗り場からバスに乗るだろう。

お母さんと一緒に街に来た小学三年の男の子が帰る時、

違う乗り場のバスに乗ってしまう話。

『海へと向かうバスに乗る』

寺田景一

この街の駅前に、市内のあちこちから路線バスがやってくるターミナルがある。

停留所がいくつもあり、発着点となったり、終着点となったり、他の路線へつながる経由点となったりする。

小学三年生の森田建樹(もりたたてき)は、母とふたりでひとつの停留所の前にいた。

「トイレ行く?」

「いや、いい」

「そう。ちょっと待っててね」

母がそばを離れたのを見届けると、建樹は違う停留所に停まっているバスに乗りこんだ。

行先などわからない、初めて乗るバスだった。

トイレから母が戻ると、建樹を乗せたバスはすでにブロロンと音を立てて、出発していた。

父は建樹が幼い時に海で死んだ。

だから、母は好きだった海が嫌いになった。

建樹を連れて行くこともない。

母はスーパーマーケットで、建樹を育てるために、残業も厭わず働いている。

忙しい中、たまに日曜日が休みになると、建樹を街中へ連れ出した。

バスに乗って街中へ行き、子どもが気に入るような映画を観て、デパートで子どもが好きな物を食べる。

この日は人気のアニメ映画を観て、暑くなってきたからと、建樹だけ食後にかき氷を食べた。

間違いなく母が観たい映画じゃないし、その時、母は自分が好きな物を食べているのだろうか。

建樹は知っている。

母が、建樹が寝静まるのを確認した後、ひとりで泣いていることを。

窓の外から洩れる明かりが母の涙を映し出す。

建樹は目をそっと開け、その涙を見つめている。

建樹は母とふたりで出歩くのが嫌いだった。

出会う人が、哀れな親子を気の毒そうに見つめているように感じる。

建樹は人の視線を避けるように歩く。背中を丸め、地面を睨んだまま。

たまに人とぶつかるが、そんなことには構わない。

映画を観ていても内容は頭に入らないし、レストランで食べている物の味もわからない。

建樹は違うバスに乗って、母から逃げ出したのだ。

バスの中は静かだった。

夕方に差し掛かり、それぞれ楽しかった日曜の疲れがどっと押し寄せたように車内全体がぐったりしていた。

家族連れも、若い人も、年をとった人も。みんな目をつぶり、眠り込んでいるようだった。

制帽を几帳面に被った男性の運転手は、背中を向け、乗客のことなど気にしないかのように黙々とハンドルを握っている。

真ん中あたりの通路側に座っていた建樹にとっては都合が良かった。

母からひとり離れ、知らないどこかに向かう小学生であるとは思われないだろう。

だから、疑われないように、より平静を装った。

知っている場所に向かうために、乗り慣れたバスに乗っているのだ。

そう言い聞かせながら。

そっとポケットの上から財布を握り、乗車料を払う小銭が入っていることだけは、確認した。

いくつか停留所を通り過ぎ、何人か降りていった。

建樹は窓から外を見ようとするが、隣の眠っている中年の男に気付き、目を戻す。

「変わろうか」

男が突然建樹に話しかける。

「この先、海が見えるよ」

建樹はこのバスが海に向かっていることを知らなかった。

「大丈夫です」

建樹は海になどまったく興味がないようにふるまう。

特別ではない《いつものバス》なのだから。

男はそれ以上話しかけてこなかった。

建樹は海があるところでバスを降りよう、と心に決める。

隣の人を気にしながらも、あたりに海の気配はないかと集中する。

正面や反対側の窓から見える景色に、海を察するヒントはないか。

窓が開いていれば、潮の香りがするのにと、空調機をうらめしそうに見上げる。

隣の男は降りて行った。

建樹はその席に移動し、窓から外をながめる。

海の気配はなかった。

乗客たちは降りる場所が近づくと、気がついたようにつむっていた目を開け、ひとり、またひとりと降りて行く。

そして、車内は建樹と運転手だけになる。

運転手は相変わらず後ろ姿だけを建樹に向けている。

大きなルームミラーから顔が見えないかと体をよじったが、よくわからなかった。

外からの光で反射しているのかもしれないし、もしかしたら、顔などないのかもしれない。

とたんに、さびしい気持ちになった。

この世でひとりきり。

「僕はどこへ向かうのだろうか」

海に向かっていることも消えていた。

窓の外はどこにでもある代わり映えのない景色なのに、やけに見知らぬ場所のような気がした。

オレンジの太陽だけが、急速に落ちて行くように見えた。

暗闇へ。

ひとり暗闇の世界へ。

そう思ったら、突然涙が出てきた。涙は止まらない。

ただ、顔のない運転手には気づかれないようにした。

声を押し殺し、ただただ涙があふれ出た。

そして、思わず叫びそうになる。

「お父さん」

声は出なかった。

「海が見えるよ」

その声は確かに建樹には聞こえた。

「ちょうど日が暮れる時間だ」

言葉を発しているのは、背中を向けた運転手だった。

ルームミラーには、にこやかに笑う口元が映っている。

「建樹君、もうすぐ終点だ。お母さんが待ってるよ」

母がバス会社に建樹がいなくなったことを連絡していた。

各運転手に通知が行き、ひとりで乗っている建樹の顔や背格好、出で立ちを確認し、母は自分の車で先回りしたのだ。

建樹の涙は乾かなかった。

すぐに現れた夕焼けに染まった海をながめても、それは変わらない気がした。

2023年11月13日20:11

樂土舎へ「樂土の森現代美術展2023」へ行った

カテゴリー │いろいろ見た

11月12日(日)

この日は朝は側溝のどぶさらい、夜は自主防のAED講習と居住する地域の用事があった。

その間に、袋井市豊沢へ「樂土の森現代美術展2023」へ行く。

会場の樂土舎が行っている樂土の森プロジェクトは、1996年春、ブルーベリーを植栽した時から始まる。

森が自然からの養分やさまざまな生態系から成り立っているように、

空間そのものがスクラップ&ビルド、リメイクを繰り返し、変容する生命体として機能している。

そして、新たなアートシーンの創出を目指している。

(25年を振り返った「ドキュメント樂土舎-1996-2021」より)

僕は数度ダンスや音楽のライブに訪れたが、開演に合わせやって来て、暗くなった夜に終われば帰り、

展示物をじっくり見ることはなかった。

この日は良い機会と、常設作品のほか、

三名の美術家による本展、特別企画の映像作品と、14時半すぎに訪れ18時くらいまで滞在した。

美術家の白井嘉尚さん、増田洋美さん、河瀬和世さんはそれぞれの手法でインスタレーションを試みる。

インスタレーションとは、展示空間を含め全体を作品とし、観客がその場にいて体験できるのが特徴。

チラシによると、「素材やスペース、時間、天候など、さまざまな条件により「移ろい」が反映され~」とある。

考えてみれば、それらはいわゆる美術館では体験できにくいもの。

美術館の多くは、屋根と壁に守られ、違う展覧会が次々と開催されていく。

時間を費やし変わる場所の中で、訪れた美術家は作品で対峙する。

中平泰之さんの映像インスタレーションも同じように素材やスペース、時間、天候などの「移ろい」が反映する。

俳優も素材の大きな要素である。

中平さんはこの森に通い滞在し、撮影をするという。

それが表れている最新作映画「Ghost Limb」が移ろいゆく「風乃家」で上映された。

代表のマツダ・イチロウさんのあいさつ、監督、出演者が登壇したアフタートークを終え、暗くなった森を後にする。

作品とはうたっていないが、移ろいゆくものが点在する。

この日は朝は側溝のどぶさらい、夜は自主防のAED講習と居住する地域の用事があった。

その間に、袋井市豊沢へ「樂土の森現代美術展2023」へ行く。

会場の樂土舎が行っている樂土の森プロジェクトは、1996年春、ブルーベリーを植栽した時から始まる。

森が自然からの養分やさまざまな生態系から成り立っているように、

空間そのものがスクラップ&ビルド、リメイクを繰り返し、変容する生命体として機能している。

そして、新たなアートシーンの創出を目指している。

(25年を振り返った「ドキュメント樂土舎-1996-2021」より)

僕は数度ダンスや音楽のライブに訪れたが、開演に合わせやって来て、暗くなった夜に終われば帰り、

展示物をじっくり見ることはなかった。

この日は良い機会と、常設作品のほか、

三名の美術家による本展、特別企画の映像作品と、14時半すぎに訪れ18時くらいまで滞在した。

美術家の白井嘉尚さん、増田洋美さん、河瀬和世さんはそれぞれの手法でインスタレーションを試みる。

インスタレーションとは、展示空間を含め全体を作品とし、観客がその場にいて体験できるのが特徴。

チラシによると、「素材やスペース、時間、天候など、さまざまな条件により「移ろい」が反映され~」とある。

考えてみれば、それらはいわゆる美術館では体験できにくいもの。

美術館の多くは、屋根と壁に守られ、違う展覧会が次々と開催されていく。

時間を費やし変わる場所の中で、訪れた美術家は作品で対峙する。

中平泰之さんの映像インスタレーションも同じように素材やスペース、時間、天候などの「移ろい」が反映する。

俳優も素材の大きな要素である。

中平さんはこの森に通い滞在し、撮影をするという。

それが表れている最新作映画「Ghost Limb」が移ろいゆく「風乃家」で上映された。

代表のマツダ・イチロウさんのあいさつ、監督、出演者が登壇したアフタートークを終え、暗くなった森を後にする。

作品とはうたっていないが、移ろいゆくものが点在する。

タグ :樂土舎樂土の森現代美術展2023

2023年11月12日22:39

シネマe~raで「ダンサー イン Paris」を観た

カテゴリー │映画

11月11日(土) 13時45分~

予告でこの作品のダンスシーンをみて、鑑賞を決めた。

クラシックバレエに出演しているバレリーナが、挫折をして、コンテンポラリーダンス的なものと出会い、立ち直っていく話だった。

実際そんな話だったが、話の展開や主人公をめぐる周りの人間の描き方は、どこかありふれていた。

本当のダンサーを起用したダンスシーンの強度と比べると、芸術性と言うより娯楽性の方を重視しているようだった。

そもそも、バレエ公演で重大な失敗をし、怪我を負うのだが、その理由が恋人と共演者との浮気場面を目撃するという下世話な内容。

果たしてそれは物語としてダンスというものとの親和感はあったのか?

日常的な恋愛話ならいいのだが。

しかし、ダンスシーンは良かった。

「死体と踊る」などテンポラリーダンスの演出も興味深かった。

主人公のエリーズ役のマリオン・バルボーは、パリ・オペラ座のダンサーということだが、ダンスシーンのない役もきっと出来る役者だと思う。

パリ・オペラ座は来年2月東京に来るようだ。

予告でこの作品のダンスシーンをみて、鑑賞を決めた。

クラシックバレエに出演しているバレリーナが、挫折をして、コンテンポラリーダンス的なものと出会い、立ち直っていく話だった。

実際そんな話だったが、話の展開や主人公をめぐる周りの人間の描き方は、どこかありふれていた。

本当のダンサーを起用したダンスシーンの強度と比べると、芸術性と言うより娯楽性の方を重視しているようだった。

そもそも、バレエ公演で重大な失敗をし、怪我を負うのだが、その理由が恋人と共演者との浮気場面を目撃するという下世話な内容。

果たしてそれは物語としてダンスというものとの親和感はあったのか?

日常的な恋愛話ならいいのだが。

しかし、ダンスシーンは良かった。

「死体と踊る」などテンポラリーダンスの演出も興味深かった。

主人公のエリーズ役のマリオン・バルボーは、パリ・オペラ座のダンサーということだが、ダンスシーンのない役もきっと出来る役者だと思う。

パリ・オペラ座は来年2月東京に来るようだ。

2023年11月11日21:20

木下惠介記念館で「はままつ映画祭2023」を観た

カテゴリー │映画

11月4日(土)10時30分~

全国から公募があった80数作品の中から選ばれた11作を上映。

特徴的だったのは、パキスタンの男性(生まれは日本)の作品、中国の女性の作品、

ロシアで生まれ、イスラエルで育ち、5、6年前に日本に来て大学で映画を学ぶ男性の作品と今までになくインターナショナルだったこと。

それぞれが今生活している日本で映画を作っている。

優秀作品2作が、「玄冬の君」 監督:史仙君、「隣のサンズイ」 監督:道川内蒼

新人賞が、「無礼がなんだ」 監督:菅原誉志規

全国から公募があった80数作品の中から選ばれた11作を上映。

特徴的だったのは、パキスタンの男性(生まれは日本)の作品、中国の女性の作品、

ロシアで生まれ、イスラエルで育ち、5、6年前に日本に来て大学で映画を学ぶ男性の作品と今までになくインターナショナルだったこと。

それぞれが今生活している日本で映画を作っている。

優秀作品2作が、「玄冬の君」 監督:史仙君、「隣のサンズイ」 監督:道川内蒼

新人賞が、「無礼がなんだ」 監督:菅原誉志規

2023年11月11日20:27

2023年5月14日~10月29日の鑑賞記録

カテゴリー │いろいろ見た

☆5月14日~10月29日の鑑賞記録

5月14日(日)鴨江アートセンター104で「コントラバスの四季」

12日(金)シネマe~raで「イ二シェリン島の精霊」

29日(月)シネマe~raで「トリとロキタ」

6月4日(日)劇団からっかぜアトリエで、演劇ユニットFOXWORKS「LAST SHOW」

14日(水)TOHOシネマズサンストリート浜北で「怪物」

7月2日(日)グルッペちぐさで、いわた表現の会からころ「朗読と歌と演奏」

9日(日)シネマe~raで「アフターサン」

15日(土)シネマe~raで「ぼくたちの哲学教室」

26日(水)TOHOシネマズサンストリート浜北で「君たちはどう生きるか」

29日(土)穂の国とよはし芸術劇場PLATで「プリズン・サークル」

31日(月)シネマe~raで「エリック・クラプトン アクロス24ナイツ」

8月15日(火)シネマe~raで「トゥ・レスリー」

20日(日)鴨江アートセンター301で、M-planet「短編作品二本立て 宙を舞う蝶のごとし、風に戦ぐ傷のごとし」

9月2日(土)シネマe~raで「クロース」

13日(水)シネマe~raで「遠いところ」

16日(土)シネマe~raで「658km、陽子の旅」

18日(月)シネマe~raで「福田村事件」

10月1日(日)浜松ギャラリーソラモで「浜松ブルースフェスティバル2023」

その内、スモールタウン、小野アイカ

8日(日)鴨江アートセンター301で「はままつ演劇フェスティバル2023オムニバス公演」

会心之一劇団「嘘つきの夢/新訳「天狗裁き」」

異色unit俺たちの戦いはこれからだ!「ジェンガ」

Moipa MiraミラミラBチーム「カイン・コンプレックス」

劇団Tips「もう不安に負けないの」

演劇空間六畳一間「ゴドーってなんなのさ」

9日(月)シネマe~raで「あしたの少女」

21日(土)シネマe~raで「君は行く先を知らない」

22日(日)浜名湖ガーデンパークで「浜松野外クリエーターズ フェスティバル」

その内、おてんば劇場「虎穴/墓穴(ver.3)」 劇団こいろは「おとぎ話の旅人さん」

アクトシティ浜松で「ヤマハ ジャズ フェスティバル」

Part1 海野雅威NYトリオ

Part2 荻野目洋子

Part3 渡辺貞夫オーケストラ(渡辺さんは体調不良により不参加)

29日(日)江間ふとん店で「浜松Open Art イベント」

パフォーマンス 杉浦麻友美

音楽ライブ めでたバンド

7月31日に豊橋で観た「プリズン・サークル」は、坂上香さんが監督したドキュメンタリー映画。

「島根あさひ社会復帰促進センター」は、受刑者同士の対話により更生を促すTC(Therapeutic Community)を、

日本で唯一導入している刑務所。

TCはイギリスの精神病院で始まり、1960年代以降に欧米で広まった治療法のこと。

撮影許可をとるのに6年、撮影2年、編集2年と映画完成に10年かかったそうだ。

アフタートークにも登壇した坂上さんは語る言葉もとてもエネルギッシュな方だった。

4人の受刑者に焦点を当て、描かれるが、顔にはモザイクがかかっている。

映画としてドラマとなるのは、臨床心理士などスタッフが混じった中で行われる対話で、

受刑者たちは自らを語ること。

自らを語ることは生きてきた周辺を語ること。

罪のことを語ること。

彼らは言えなかった過去を涙ながらに語る。

この更生システムの成果をあらわすように、

スタッフと刑期を終えた『そつぎょう生』たちとの交流が続いている。

まるで同窓会のように。

ただし、それを受けているのは、全受刑者約4万人の内、たったの40人。

5月14日(日)鴨江アートセンター104で「コントラバスの四季」

12日(金)シネマe~raで「イ二シェリン島の精霊」

29日(月)シネマe~raで「トリとロキタ」

6月4日(日)劇団からっかぜアトリエで、演劇ユニットFOXWORKS「LAST SHOW」

14日(水)TOHOシネマズサンストリート浜北で「怪物」

7月2日(日)グルッペちぐさで、いわた表現の会からころ「朗読と歌と演奏」

9日(日)シネマe~raで「アフターサン」

15日(土)シネマe~raで「ぼくたちの哲学教室」

26日(水)TOHOシネマズサンストリート浜北で「君たちはどう生きるか」

29日(土)穂の国とよはし芸術劇場PLATで「プリズン・サークル」

31日(月)シネマe~raで「エリック・クラプトン アクロス24ナイツ」

8月15日(火)シネマe~raで「トゥ・レスリー」

20日(日)鴨江アートセンター301で、M-planet「短編作品二本立て 宙を舞う蝶のごとし、風に戦ぐ傷のごとし」

9月2日(土)シネマe~raで「クロース」

13日(水)シネマe~raで「遠いところ」

16日(土)シネマe~raで「658km、陽子の旅」

18日(月)シネマe~raで「福田村事件」

10月1日(日)浜松ギャラリーソラモで「浜松ブルースフェスティバル2023」

その内、スモールタウン、小野アイカ

8日(日)鴨江アートセンター301で「はままつ演劇フェスティバル2023オムニバス公演」

会心之一劇団「嘘つきの夢/新訳「天狗裁き」」

異色unit俺たちの戦いはこれからだ!「ジェンガ」

Moipa MiraミラミラBチーム「カイン・コンプレックス」

劇団Tips「もう不安に負けないの」

演劇空間六畳一間「ゴドーってなんなのさ」

9日(月)シネマe~raで「あしたの少女」

21日(土)シネマe~raで「君は行く先を知らない」

22日(日)浜名湖ガーデンパークで「浜松野外クリエーターズ フェスティバル」

その内、おてんば劇場「虎穴/墓穴(ver.3)」 劇団こいろは「おとぎ話の旅人さん」

アクトシティ浜松で「ヤマハ ジャズ フェスティバル」

Part1 海野雅威NYトリオ

Part2 荻野目洋子

Part3 渡辺貞夫オーケストラ(渡辺さんは体調不良により不参加)

29日(日)江間ふとん店で「浜松Open Art イベント」

パフォーマンス 杉浦麻友美

音楽ライブ めでたバンド

7月31日に豊橋で観た「プリズン・サークル」は、坂上香さんが監督したドキュメンタリー映画。

「島根あさひ社会復帰促進センター」は、受刑者同士の対話により更生を促すTC(Therapeutic Community)を、

日本で唯一導入している刑務所。

TCはイギリスの精神病院で始まり、1960年代以降に欧米で広まった治療法のこと。

撮影許可をとるのに6年、撮影2年、編集2年と映画完成に10年かかったそうだ。

アフタートークにも登壇した坂上さんは語る言葉もとてもエネルギッシュな方だった。

4人の受刑者に焦点を当て、描かれるが、顔にはモザイクがかかっている。

映画としてドラマとなるのは、臨床心理士などスタッフが混じった中で行われる対話で、

受刑者たちは自らを語ること。

自らを語ることは生きてきた周辺を語ること。

罪のことを語ること。

彼らは言えなかった過去を涙ながらに語る。

この更生システムの成果をあらわすように、

スタッフと刑期を終えた『そつぎょう生』たちとの交流が続いている。

まるで同窓会のように。

ただし、それを受けているのは、全受刑者約4万人の内、たったの40人。

2023年11月11日07:55

路上演劇祭Japan in 浜松 開催のための 街歩き

カテゴリー │路上演劇祭

路上演劇祭Japan in 浜松は、次回開催場所を決める為『街歩き』が、ならわしになっている。

昨年は旧赤線街など鴨江付近を歩いたが、今年はいつも通り浜松の街中。

11月5日11時 遠鉄百貨店と駅ビルメイワンの間の木のあたりに集まり、出発する。

駅前では大音量の音楽をかけ、大道芸人が準備をしている。

この日静岡市では4日間で118万人が訪れたという大道芸W杯が行われている。

アクトの地下広場はいつものように空っぽだったが、オペラコンクールの最終日でバリトンの韓国人歌手が1位になったようだ。

ペルーのアルパカ製のショールやアルパカのぬいぐるみの販売を手伝っていた女性は

バスターミナル地下の“寄る辺なき人々”のコミュニティの中でもいろいろな人と言葉を交わし、まるでこのあたりの主のようである。

珍しい石などを売るテナントの品出しをしていたインドの男性は「夜までやってるよ」と語る。

(夕方訪れたらやはりいた。インドネシア料理を販売する店もあった)

浜松Open Artの今回のシンボル、ナウマンさんは、知ってる顔の登場にも、ナウマンさんに徹し、象らしくうなずくのみ。

ナウマンゾウの名前の由来を語る江間ふとん店の店主は話好きだが、マンモスの話が何の話だったかいまいち覚えていない。

オオバさん(誰やねん)に頼まれて手伝うようになった店番だというスタッフは新居町在住で、関所でもボランティアスタッフをやっている。

源氏パイのぬいぐるみを回して当たるルーレットを子供限定にも関わらず最終日だからとみんなやり、好みの飴をもらった。

特賞は源氏パイだが、それはもうないみたいだった。

先ずは名前が輝いている洋品店ミカエルスターの急こう配の階段を上がると、2名の女性が追いかけてきて、作品案内やPRチラシの他、紙コップのお茶とお菓子を下さる様子が何かシュール。

映像や音にまったりだべっていると、偶然かどうか?現れた運営者の池谷さんは助成関係の視察が来るとナウマンさんが緊急発動する裏事情を教えてくれる。

(考えて見ると、みなあの急こう配の階段を上がり、下がるのだ)

大学を出てイギリスでサッカー関係の仕事をしていて、地元浜松に戻り、尾張町・旧みかわやで、シェア店舗ことばこを運営する男性。

(息子らしい子供はサッカーが上手そうだった)

盆栽&革製品屋の頭山の男性2名、女性1名はなんだかのんびり楽しそうに仕事をしている(気がする)。

八月の鯨の店主は突然ぞろぞろ訪れる来客にも動じない。

去り際声をかけ、六月の演劇祭を共にした路上一行と知り「この場所を借りた時からこの道は人が通らない」と語る。

気になる坂があったので登ったら、普通に駐車場だった。

僕は岸田劉生の絵を思い出したので、後に調べたら「道路と土手と塀」という作品だったが、それと似ていたかは何とも言えない。

天下堂はこれマカロン?という菓子が名物の古い洋菓子屋。

店主は勘定の暗算が得意で、店の女性は創業は昔のことだが、何年になるかはあまり興味がない。

ザザのフードコートは看板メニュー500円引きセールで「ブン・ボ・フエ」の注文をこなすベトナム人の女性は超忙しい中、慣れぬ客に丁寧にタッチパネルの説明をしてくれる。

五社公園では利実り(とぎみのり)というマルシェが行われている。

子供の頃は当時あった児童会館や浜松市民会館(のちに、はまホール)へ行った帰りに寄ったものだ。

当時はここに使用されなくなった蒸気機関車が置かれていた。

近頃、「五社公園へ行こう」という会話は交わされるのだろうか?

そんなことも、このマルシェ開催のひとつの理由だったようだ。

所在地の利町(とぎまち)青年会が旗振り役で開催しているという情報がネットにあった。

五社公園は道を隔て、ふたつの場所に分かれている。

橋を渡り、旧はまホール側に行くと、蘇鉄の花が咲いているという話を聞く。

知っている誰かが教えてくれるというのは、複数人で街を歩くメリットだ。

後に蘇鉄の開花が10年に一度ということを知る。

訪れた際、説明されたようだが僕は聞き逃していた。

写真を1枚撮ったが、もう少しちゃんと撮れば良かったと後悔する。

赤い実がなかなか生々しかったが、それは写っていない。

写真の花は雌株のもののようだ。

そこからすぐ近くの鴨江アートセンターへ行く。

104で行われている「子供の為の現代音楽研究会」で、弦楽器の合奏会が始まる。

主催者が音楽はリズムだと言い、僕はよくわからず「ふーん」と答える。

帰る際、残ったメンバーで、

再びバスターミナル地下へ寄り、戻って有楽街へ。

有楽街は2020、2021とコロナを理由にリアル開催を逃している。

(2021はWebにて開催)

日曜の繁華街は週末と比べ寂し気だ。

居酒屋への勧誘もどこかのんびりしている。

南から入り、駐車場を停めている中ごろあたりで別れた。

次回12月10日の実行委員会で場所を決める予定。

昨年は旧赤線街など鴨江付近を歩いたが、今年はいつも通り浜松の街中。

11月5日11時 遠鉄百貨店と駅ビルメイワンの間の木のあたりに集まり、出発する。

駅前では大音量の音楽をかけ、大道芸人が準備をしている。

この日静岡市では4日間で118万人が訪れたという大道芸W杯が行われている。

アクトの地下広場はいつものように空っぽだったが、オペラコンクールの最終日でバリトンの韓国人歌手が1位になったようだ。

ペルーのアルパカ製のショールやアルパカのぬいぐるみの販売を手伝っていた女性は

バスターミナル地下の“寄る辺なき人々”のコミュニティの中でもいろいろな人と言葉を交わし、まるでこのあたりの主のようである。

珍しい石などを売るテナントの品出しをしていたインドの男性は「夜までやってるよ」と語る。

(夕方訪れたらやはりいた。インドネシア料理を販売する店もあった)

浜松Open Artの今回のシンボル、ナウマンさんは、知ってる顔の登場にも、ナウマンさんに徹し、象らしくうなずくのみ。

ナウマンゾウの名前の由来を語る江間ふとん店の店主は話好きだが、マンモスの話が何の話だったかいまいち覚えていない。

オオバさん(誰やねん)に頼まれて手伝うようになった店番だというスタッフは新居町在住で、関所でもボランティアスタッフをやっている。

源氏パイのぬいぐるみを回して当たるルーレットを子供限定にも関わらず最終日だからとみんなやり、好みの飴をもらった。

特賞は源氏パイだが、それはもうないみたいだった。

先ずは名前が輝いている洋品店ミカエルスターの急こう配の階段を上がると、2名の女性が追いかけてきて、作品案内やPRチラシの他、紙コップのお茶とお菓子を下さる様子が何かシュール。

映像や音にまったりだべっていると、偶然かどうか?現れた運営者の池谷さんは助成関係の視察が来るとナウマンさんが緊急発動する裏事情を教えてくれる。

(考えて見ると、みなあの急こう配の階段を上がり、下がるのだ)

大学を出てイギリスでサッカー関係の仕事をしていて、地元浜松に戻り、尾張町・旧みかわやで、シェア店舗ことばこを運営する男性。

(息子らしい子供はサッカーが上手そうだった)

盆栽&革製品屋の頭山の男性2名、女性1名はなんだかのんびり楽しそうに仕事をしている(気がする)。

八月の鯨の店主は突然ぞろぞろ訪れる来客にも動じない。

去り際声をかけ、六月の演劇祭を共にした路上一行と知り「この場所を借りた時からこの道は人が通らない」と語る。

気になる坂があったので登ったら、普通に駐車場だった。

僕は岸田劉生の絵を思い出したので、後に調べたら「道路と土手と塀」という作品だったが、それと似ていたかは何とも言えない。

天下堂はこれマカロン?という菓子が名物の古い洋菓子屋。

店主は勘定の暗算が得意で、店の女性は創業は昔のことだが、何年になるかはあまり興味がない。

ザザのフードコートは看板メニュー500円引きセールで「ブン・ボ・フエ」の注文をこなすベトナム人の女性は超忙しい中、慣れぬ客に丁寧にタッチパネルの説明をしてくれる。

五社公園では利実り(とぎみのり)というマルシェが行われている。

子供の頃は当時あった児童会館や浜松市民会館(のちに、はまホール)へ行った帰りに寄ったものだ。

当時はここに使用されなくなった蒸気機関車が置かれていた。

近頃、「五社公園へ行こう」という会話は交わされるのだろうか?

そんなことも、このマルシェ開催のひとつの理由だったようだ。

所在地の利町(とぎまち)青年会が旗振り役で開催しているという情報がネットにあった。

五社公園は道を隔て、ふたつの場所に分かれている。

橋を渡り、旧はまホール側に行くと、蘇鉄の花が咲いているという話を聞く。

知っている誰かが教えてくれるというのは、複数人で街を歩くメリットだ。

後に蘇鉄の開花が10年に一度ということを知る。

訪れた際、説明されたようだが僕は聞き逃していた。

写真を1枚撮ったが、もう少しちゃんと撮れば良かったと後悔する。

赤い実がなかなか生々しかったが、それは写っていない。

写真の花は雌株のもののようだ。

そこからすぐ近くの鴨江アートセンターへ行く。

104で行われている「子供の為の現代音楽研究会」で、弦楽器の合奏会が始まる。

主催者が音楽はリズムだと言い、僕はよくわからず「ふーん」と答える。

帰る際、残ったメンバーで、

再びバスターミナル地下へ寄り、戻って有楽街へ。

有楽街は2020、2021とコロナを理由にリアル開催を逃している。

(2021はWebにて開催)

日曜の繁華街は週末と比べ寂し気だ。

居酒屋への勧誘もどこかのんびりしている。

南から入り、駐車場を停めている中ごろあたりで別れた。

次回12月10日の実行委員会で場所を決める予定。

タグ :路上演劇祭Japan

2023年11月10日07:05

戯曲「スーパーマーケット」

カテゴリー │ブログで演劇

11月3日に袋井・マムゼルで行った『Improvised.Art』にて上演。

その上演台本。

テラ ダンス ムジカ

寺田景一(謡) 杉浦麻由美(舞) 加茂勇暉(音曲)

スーパーマーケット

寺田景一

私が、スーパーマーケットで死のうと思ったのには、理由(わけ)がある。

だって、そこには人がいっぱいいるじゃないですか。

そして都合がいいことに、誰もがまわりの人間のことなんか見ていない。

ラッキー!

だから私がそこで死んだとしても、誰も見ていない。

この世でいちばん大好きな、スーパーマーケットで死ねること。

なんて素敵なことかしら。

夫は私のことなんか見ていない。

子どもの名前は忘れたわ。

私が彼の名前をつけたような覚えがあるけど。

今日は何ていい天気。

スーパーマーケットに向かって、車を走らせる。

代わり映えのしない景色が変わり、晴れた空に浮かぶ雲を追い越してゆく。

広すぎる駐車場に車を停めるのは簡単だ。

白線からはみ出したってかまわないが、几帳面にバックで停める。

オーライ、オーライ、オーライ、オーライ‥‥‥誰に言っているのか。

問題ない、問題ない、問題ない‥‥‥問題ない!

増殖したショッピングカートが、無限につながっている。

ガシャーン、ガシャーン、ガシャーン。

まばゆく、かがやく、銀色の巨大ロボット。

さーて、幸せそうな大家族を装って、大きなショッピングカートにしようかな。

週に一度のお買い物だけじゃ足りない。

育ち盛りの子供が何人もいて、夫は稼ぎのいい高級志向の美食家。

ただし、台所に立つのは私だけ。

私の仕事は、冷蔵庫をいつもいっぱいにしておくこと。

プラスチックのかごを何個も山盛りにしてやる。

ママが押す子供用に乗る、おさげ髪の女の子。

「僕も乗りたーい」とせがむのを、「お兄ちゃんでしょ」とたしなめられる男の子。

私がわたし自身で取り廻す、大きなショッピングカート。

大きいからって大人が乗っていいってわけじゃない。

“○○スーパー”と印刷されたステッカーが剥がれかけている。

かまやしない。

レディーゴー。

車輪は回る。

ちっちゃな四個の車輪。

カラカラと。

回る回る。

回せ回せ。

車輪を、ぐるぐる回せー。

野菜売り場が最初にあるのは、きっと主婦たちのかごをいっぱいにしたいから。

このかごも、あのかごも、

これも、あれも、それも、これも。

キャベツにレタス、白菜、長ネギ、大根、レンコン、ヤマイモ、ながいも、ごぼう。

ジャガイモ、ニンジン、たまねぎ。

カレーじゃん。

夕ご飯、カレーあればいいじゃん。

ハッピーファミリーじゃん。

くだもの売り場。

赤や黄色、ピンクにグリーン、オレンジ、パープル、

なんてカラフル。

ビタミンカラー。

不幸な体もいやされる‥‥‥気がする。

黄色いバナナ、バナナ、バナナ、ナナバ、ナラバ、それナラバどうする?

フィリピン産、メキシコ産。

ペルー産、コスタリカ産、エクアドル産‥‥‥。

南国楽園赤道直下。

国民総生産いくらなんだろ?

北と南、東と西、世界中が出会う場所。

塩分30%カット、40%カット、50%カット、60%カット、70%カット、80%カット、90%カット、カットカットカットカットカット‥‥‥。

カロリーゼロ、糖質ゼロ、脂肪分ゼロ、プリン体ゼロ、人工甘味料ゼロ、着色料ゼロ、ゼロゼロゼロゼロゼロ‥‥‥。

無添加有機、オーガニック自然、サプリメントプロテイン、滋養栄養、黒髪美肌、健康元気、無病不老、死ぬことなし、なしなしなしなしなし‥‥‥。

そうじゃなきゃ、いけないの?

そうしなきゃ、いけないの?

そう生きなきゃ、いけないの?

私がわたしであっては、いけないの?

私が、わたしのことだけを考えているという、甘え。

私はひとりで生きているんじゃない?

ひとりで生まれてきたんじゃない?

でも、ひとりで死んでいく。

私はひとりで死んでいく。

卵売り場。

男が関係しない無精卵の山。

山、山、山。

雌のニワトリに生ませた人間の為の命。

命、命、命。

私は卵料理が好き。

好き、好き、好き。

オムライス好きだし、つくるのも得意。

工場で作られた食品のパッケージには文字がいっぱい。

はしから読んでいったら、時間つぶせるかな。

先ずは下段から。

限りなく床に近づく。

ジベタヲ這いずり回る私。

底辺のわたーし。

もやし鍋スープ 鶏がら しょうゆ仕立て だし香る 鶏塩鍋 今日も明日もほしいもの 本体価格228円 税込み価格246.24円 今夜は鍋にしよう‥‥‥。

もやし坦々鍋用スープ 濃厚 旨辛仕立て もやし鍋の素 売り上げナンバーワン。

本体価格‥‥‥ 今夜は鍋にしよう‥‥‥。

‥‥‥ここ、やめよう。

カルビー フルグラ おいしさサクサク!

‥‥‥コーンフレークって、紙の箱じゃなくなったんだ。

いつからだろう。

シリアルでバランスの良い朝食を! 3つの色をまんべんなく摂ることで、バランスの良い食事になるように考えられているのが三食食品群です。黄 エネルギーのもとになる 緑 体の調子を整えるもとになる 赤 体を作るもとになる シリアルは牛乳と食べることで、美味しさだけではなく、「黄」「緑」「赤」の食品の栄養素を一度に摂ることができます‥‥‥。

牛乳買って、久しぶりにコーンフレーク食べてみようか。

朝食食べてみようか。

‥‥‥すっごい久しぶりに。

新人だったころの、夜勤明けの朝みたいに。

恋人もいない。

親元離れて、アパートの部屋は片付いていない。

料理作る余裕もない。

その気さえない。

牛乳の海で溺れた、コーンフレーク掻き込み、朝日であったまった、ベッドで眠る。

仕事場の嫌なこと、ぜーんぶ忘れて。

恋人に喜ばれた得意料理のレパートリーを、べらべら並べる同僚を、いつか殺そうと思った。

私が手を下さなくとも、誰かが下すことを祈った。

神が下せば、誰も文句が言えないと思ったが、残念ながら私は、都合のいい時だけ思いついた神にすがる、不埒ものだった。

神様まで、ひとりに絞れない自分の優柔不断を、呪った。

私は、まわりのことを考えるが、いつだって自分にかえってくるのだ。

自分だけのことを考えないようにして、いいようにいいようにふるまうのに、結局自分で自分の首を絞めるのだ。

しかも、絞めても、絞めても、死ぬことはできない。

生きながらえて、相変わらず、ジベタヲ這いずり回るのだ。

腹を汚すのも気に留めない何かの生き物のように。

昆虫や、爬虫類や、実家で犬小屋につながれているべスのように。

幸せそうなべス。

幸福な犬の生活。

‥‥‥子供の同級生のお母さん。

幸せそうな奥さん。

逃げよう。

見つからないように。

ジベタノ私に気付かないで。

早く行っちゃって。

この場を去って。

行け。

早く行け。

どうしよう。

また私は、わたしの中に入る。

迷宮のラビリンス。

私だけの絶対的な王国。

そこには、私以外に登場人物はいない。

「あの‥‥‥落ちましたよ‥‥‥」

「ちょっとこちらへ」

「‥‥‥」

「事務所へ。万引き。警察へ連絡。家族へ連絡。学校へ連絡」

「待てよ。おい、なんだよ。ばばあ。おまえのだろ。お前が落としたんだろ。俺じゃねえよ。おまえだろが―――」

ちがうよ。

私じゃないよ。

私じゃない、私じゃない。

やっぱり死のう。

そうすれば騒ぎになって、あの男の人の罪も見逃されるだろう。

ここは、スーパーマーケット。

私たちが生きて行くのに、必要な物が並んでいる。

おじさんやおばさん、おにいさんやおねえさん、

お店の人たちは、

日本や世界のメーカーや、農家の人や、魚採る人や、牛や豚や鳥を育てている人や、それを仲介する人たちから仕入れて、

ここに並べている。

私たちは、

個人や家族の趣味嗜好や必要に応じて、

自分たちの経済状況も加味させ、購入する。

同業他社、コンビニや100円ショップ、ネットや自販機など他業態とも比較し、

購入する物を決める。

おいしくて喜ばれることも、口に合わず吐き出されることもある。

気に入って、すぐにまた買うこともあれば、腐らせて捨ててしまうこともある。

リピートしていたものが、突然棚から姿を消すこともある。

大好きだったのに。

私のお父さんも、お母さんも、

お兄ちゃんも、妹も、おじいちゃんもおばあちゃんも、大好きだったのに。

「誰か」

「子どもが倒れた」

「親はどこにいるんだ」

「子どもをひとりにしているのか」

「店の責任者は!」

「おい、さわるな。何かあったら、こっちのせいになる」

「誰か、お医者さんはいませんか」

「救急車! 救急車~!」

まわりはいつのまにか人だかり。

倒れている、どこかの、誰かの、知らない女の子。

「誰か~! 俺や私じゃない、誰か~!」

駆け寄り、体を寄せる。

彼女の口元に、私の右耳を寄せる。

トントン、トントン、

小さな彼女の肩をたたく。

リズムを合わせながら、

彼女の呼吸の、

吐く息の、

体の動悸の、

着実に鼓動を高めていく、

脈拍の、

生きる命の。

トントン、トントン、

大丈夫、

大丈夫、

大丈夫、

大丈夫、だから。

あなた、

大丈夫だから。

「みなさん、私は看護師です」

さあ、

“今夜は鍋にしよう”。

その上演台本。

テラ ダンス ムジカ

寺田景一(謡) 杉浦麻由美(舞) 加茂勇暉(音曲)

スーパーマーケット

寺田景一

私が、スーパーマーケットで死のうと思ったのには、理由(わけ)がある。

だって、そこには人がいっぱいいるじゃないですか。

そして都合がいいことに、誰もがまわりの人間のことなんか見ていない。

ラッキー!

だから私がそこで死んだとしても、誰も見ていない。

この世でいちばん大好きな、スーパーマーケットで死ねること。

なんて素敵なことかしら。

夫は私のことなんか見ていない。

子どもの名前は忘れたわ。

私が彼の名前をつけたような覚えがあるけど。

今日は何ていい天気。

スーパーマーケットに向かって、車を走らせる。

代わり映えのしない景色が変わり、晴れた空に浮かぶ雲を追い越してゆく。

広すぎる駐車場に車を停めるのは簡単だ。

白線からはみ出したってかまわないが、几帳面にバックで停める。

オーライ、オーライ、オーライ、オーライ‥‥‥誰に言っているのか。

問題ない、問題ない、問題ない‥‥‥問題ない!

増殖したショッピングカートが、無限につながっている。

ガシャーン、ガシャーン、ガシャーン。

まばゆく、かがやく、銀色の巨大ロボット。

さーて、幸せそうな大家族を装って、大きなショッピングカートにしようかな。

週に一度のお買い物だけじゃ足りない。

育ち盛りの子供が何人もいて、夫は稼ぎのいい高級志向の美食家。

ただし、台所に立つのは私だけ。

私の仕事は、冷蔵庫をいつもいっぱいにしておくこと。

プラスチックのかごを何個も山盛りにしてやる。

ママが押す子供用に乗る、おさげ髪の女の子。

「僕も乗りたーい」とせがむのを、「お兄ちゃんでしょ」とたしなめられる男の子。

私がわたし自身で取り廻す、大きなショッピングカート。

大きいからって大人が乗っていいってわけじゃない。

“○○スーパー”と印刷されたステッカーが剥がれかけている。

かまやしない。

レディーゴー。

車輪は回る。

ちっちゃな四個の車輪。

カラカラと。

回る回る。

回せ回せ。

車輪を、ぐるぐる回せー。

野菜売り場が最初にあるのは、きっと主婦たちのかごをいっぱいにしたいから。

このかごも、あのかごも、

これも、あれも、それも、これも。

キャベツにレタス、白菜、長ネギ、大根、レンコン、ヤマイモ、ながいも、ごぼう。

ジャガイモ、ニンジン、たまねぎ。

カレーじゃん。

夕ご飯、カレーあればいいじゃん。

ハッピーファミリーじゃん。

くだもの売り場。

赤や黄色、ピンクにグリーン、オレンジ、パープル、

なんてカラフル。

ビタミンカラー。

不幸な体もいやされる‥‥‥気がする。

黄色いバナナ、バナナ、バナナ、ナナバ、ナラバ、それナラバどうする?

フィリピン産、メキシコ産。

ペルー産、コスタリカ産、エクアドル産‥‥‥。

南国楽園赤道直下。

国民総生産いくらなんだろ?

北と南、東と西、世界中が出会う場所。

塩分30%カット、40%カット、50%カット、60%カット、70%カット、80%カット、90%カット、カットカットカットカットカット‥‥‥。

カロリーゼロ、糖質ゼロ、脂肪分ゼロ、プリン体ゼロ、人工甘味料ゼロ、着色料ゼロ、ゼロゼロゼロゼロゼロ‥‥‥。

無添加有機、オーガニック自然、サプリメントプロテイン、滋養栄養、黒髪美肌、健康元気、無病不老、死ぬことなし、なしなしなしなしなし‥‥‥。

そうじゃなきゃ、いけないの?

そうしなきゃ、いけないの?

そう生きなきゃ、いけないの?

私がわたしであっては、いけないの?

私が、わたしのことだけを考えているという、甘え。

私はひとりで生きているんじゃない?

ひとりで生まれてきたんじゃない?

でも、ひとりで死んでいく。

私はひとりで死んでいく。

卵売り場。

男が関係しない無精卵の山。

山、山、山。

雌のニワトリに生ませた人間の為の命。

命、命、命。

私は卵料理が好き。

好き、好き、好き。

オムライス好きだし、つくるのも得意。

工場で作られた食品のパッケージには文字がいっぱい。

はしから読んでいったら、時間つぶせるかな。

先ずは下段から。

限りなく床に近づく。

ジベタヲ這いずり回る私。

底辺のわたーし。

もやし鍋スープ 鶏がら しょうゆ仕立て だし香る 鶏塩鍋 今日も明日もほしいもの 本体価格228円 税込み価格246.24円 今夜は鍋にしよう‥‥‥。

もやし坦々鍋用スープ 濃厚 旨辛仕立て もやし鍋の素 売り上げナンバーワン。

本体価格‥‥‥ 今夜は鍋にしよう‥‥‥。

‥‥‥ここ、やめよう。

カルビー フルグラ おいしさサクサク!

‥‥‥コーンフレークって、紙の箱じゃなくなったんだ。

いつからだろう。

シリアルでバランスの良い朝食を! 3つの色をまんべんなく摂ることで、バランスの良い食事になるように考えられているのが三食食品群です。黄 エネルギーのもとになる 緑 体の調子を整えるもとになる 赤 体を作るもとになる シリアルは牛乳と食べることで、美味しさだけではなく、「黄」「緑」「赤」の食品の栄養素を一度に摂ることができます‥‥‥。

牛乳買って、久しぶりにコーンフレーク食べてみようか。

朝食食べてみようか。

‥‥‥すっごい久しぶりに。

新人だったころの、夜勤明けの朝みたいに。

恋人もいない。

親元離れて、アパートの部屋は片付いていない。

料理作る余裕もない。

その気さえない。

牛乳の海で溺れた、コーンフレーク掻き込み、朝日であったまった、ベッドで眠る。

仕事場の嫌なこと、ぜーんぶ忘れて。

恋人に喜ばれた得意料理のレパートリーを、べらべら並べる同僚を、いつか殺そうと思った。

私が手を下さなくとも、誰かが下すことを祈った。

神が下せば、誰も文句が言えないと思ったが、残念ながら私は、都合のいい時だけ思いついた神にすがる、不埒ものだった。

神様まで、ひとりに絞れない自分の優柔不断を、呪った。

私は、まわりのことを考えるが、いつだって自分にかえってくるのだ。

自分だけのことを考えないようにして、いいようにいいようにふるまうのに、結局自分で自分の首を絞めるのだ。

しかも、絞めても、絞めても、死ぬことはできない。

生きながらえて、相変わらず、ジベタヲ這いずり回るのだ。

腹を汚すのも気に留めない何かの生き物のように。

昆虫や、爬虫類や、実家で犬小屋につながれているべスのように。

幸せそうなべス。

幸福な犬の生活。

‥‥‥子供の同級生のお母さん。

幸せそうな奥さん。

逃げよう。

見つからないように。

ジベタノ私に気付かないで。

早く行っちゃって。

この場を去って。

行け。

早く行け。

どうしよう。

また私は、わたしの中に入る。

迷宮のラビリンス。

私だけの絶対的な王国。

そこには、私以外に登場人物はいない。

「あの‥‥‥落ちましたよ‥‥‥」

「ちょっとこちらへ」

「‥‥‥」

「事務所へ。万引き。警察へ連絡。家族へ連絡。学校へ連絡」

「待てよ。おい、なんだよ。ばばあ。おまえのだろ。お前が落としたんだろ。俺じゃねえよ。おまえだろが―――」

ちがうよ。

私じゃないよ。

私じゃない、私じゃない。

やっぱり死のう。

そうすれば騒ぎになって、あの男の人の罪も見逃されるだろう。

ここは、スーパーマーケット。

私たちが生きて行くのに、必要な物が並んでいる。

おじさんやおばさん、おにいさんやおねえさん、

お店の人たちは、

日本や世界のメーカーや、農家の人や、魚採る人や、牛や豚や鳥を育てている人や、それを仲介する人たちから仕入れて、

ここに並べている。

私たちは、

個人や家族の趣味嗜好や必要に応じて、

自分たちの経済状況も加味させ、購入する。

同業他社、コンビニや100円ショップ、ネットや自販機など他業態とも比較し、

購入する物を決める。

おいしくて喜ばれることも、口に合わず吐き出されることもある。

気に入って、すぐにまた買うこともあれば、腐らせて捨ててしまうこともある。

リピートしていたものが、突然棚から姿を消すこともある。

大好きだったのに。

私のお父さんも、お母さんも、

お兄ちゃんも、妹も、おじいちゃんもおばあちゃんも、大好きだったのに。

「誰か」

「子どもが倒れた」

「親はどこにいるんだ」

「子どもをひとりにしているのか」

「店の責任者は!」

「おい、さわるな。何かあったら、こっちのせいになる」

「誰か、お医者さんはいませんか」

「救急車! 救急車~!」

まわりはいつのまにか人だかり。

倒れている、どこかの、誰かの、知らない女の子。

「誰か~! 俺や私じゃない、誰か~!」

駆け寄り、体を寄せる。

彼女の口元に、私の右耳を寄せる。

トントン、トントン、

小さな彼女の肩をたたく。

リズムを合わせながら、

彼女の呼吸の、

吐く息の、

体の動悸の、

着実に鼓動を高めていく、

脈拍の、

生きる命の。

トントン、トントン、

大丈夫、

大丈夫、

大丈夫、

大丈夫、だから。

あなた、

大丈夫だから。

「みなさん、私は看護師です」

さあ、

“今夜は鍋にしよう”。