2021年09月21日06:24

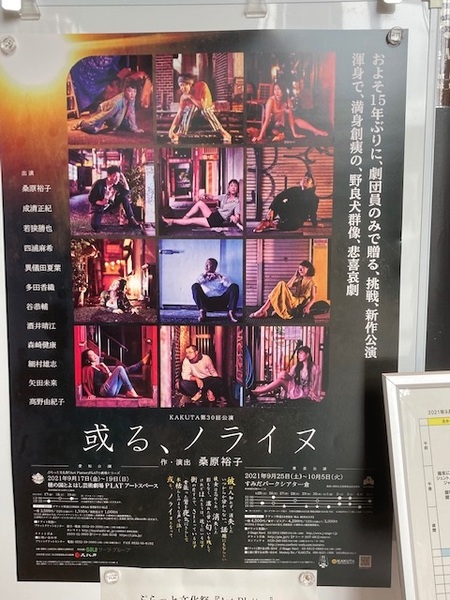

穂の国とよはし芸術劇場PLATでKAKUTA「或る、ノライヌ」を観た

カテゴリー │演劇

9月19日(日)13時~

昔、家の近所にはよく野良犬がいた。

昔、という言葉を使う時、ひとそれぞれ想定する年代は違うが、

あくまでも僕にとっての昔だ。

僕にとっての昔である少年時代、近所を歩いていて、

野良犬に追いかけられたことが何度かある。

それは、トラウマになって、例えばまだ人が外に出ていない朝型、

ジョギングをしようと家を出た時、

突然野良犬が現れやしないか、恐怖した。

追いかけられたとき、きっと走力ではかなわないな、

熊が出没する地域に住む人が

力ではかなわないな、と算段することと同じかわからないが、

遠い記憶の中にある。

でも、もうずいぶんと長く近所には野良犬はいなくなった。

外で出くわす犬にはもれなく、リードがつけられ飼い主が隣にいる。

たとえ追いかけられそうになったとしても、戦っても勝てそうな小型犬が多くなった。

たとえ、思いもよらず逃げ出したりしても、

誰かが行政に連絡を入れて、速やかに対処する体制が出来ているのだろう。

里親制度など、動物愛護の観点にたった活動も進化しているのかもしれない。

いずれにしても、家から外に出て、野良犬に追いかけられる心配をすることはなくなった。

熊や猪や猿が人の生活圏に訪れるニュースを見るが、

僕が住む場所では今のところそれを心配したことはない。

話が逸れそうなので、本題に入ろうと思うが、

人は人のみと生きているのではない。

「或る、ノライヌ」の舞台は東京・新宿から始まる。

韓国料理屋など飲食店が集まる街に「或るノライヌ」が紐でつながれている。

名前をカツオという。

観る前は、まさか本物の犬の話とは思わなかった。

野良犬といい言葉が持つイメージを所有する人間たちのみの話かと思っていた。

冒頭、ミュージカル「キャッツ」はごみ溜めの猫たちの話だが、

まさか、ここで犬たちの話が始まるとのかと一瞬真剣に思った。

それはなかったが、犬(どこか野良犬)と人間(どこか野良人)の話であった。

誰もが知る繁華街新宿に、

誰もが知るわけではないほぼ無名の寄る辺ない人たちが集まってくる。

2013年の大みそかの深夜。

2014年が訪れたことは、新年を祝う街のアナウンスで観客は知る。

東北大震災から3年。

マサヤという男を待つ多分雑種犬のカツオ。

カツオを取り巻く人間+犬を巻き込んでのロード演劇と呼ぼう。

映画のジャンルの呼び名であるロードムービーから取った。

歌舞伎や浄瑠璃の道行という言葉があるが、

この演劇は旅に出る理由が煮詰まるまで準備期間があるが、

新宿発北海道行きの車の旅に出る。

おっと、先週観た映画「ドライブ・マイ・カー」は終盤クライマックスで

突然、広島発北海道行きの同じく車の旅に出た。

映画は3ドアハッチバックの赤のサーブ900。

対して、演劇は、ビールケース(一升瓶ケースもあった?)に

コンパネが貼り合わせてある。

それを車の座席に見立てて座り、

エンジンは各自の足。

方向転換もハンドルではなく、足で舞台を蹴り上げて行う。

また、ビールケース+コンパネは移動する舞台セットや小道具として使われている。

長方形に並べれば、大人数で囲む食卓だ。

最初、KIRINとか書かれたものかと思っていたが、

文字をよくよく見ると、HAPPY BEERとか(他読もうとしたが読めなかった)

見覚えのないメーカー名が書かれていた。

オリジナルで作り替えたのか・・・。

細かい。

人も犬も日本語でセリフを話すが、互いには通じていない。

だが、ところどころ、犬は人にこのように話しているのではないかと

錯覚させる。

日本語を話すことができる韓国人が

飲食店の客の日本人と話すとき、わざと韓国語で答えるが、

コミュニケーションなどこんなものかもしれない。

一方だけわかっていたり、

どちらもわからなかったり。

それでも時々偶然が訪れ

まるで衝突事故のように共鳴したりする。

そういう偶然も願い続けるからこそ

訪れるのだろう。

ずっと固定の役で物語の根幹を担う俳優たちがいる。

そして、役を入れ替えながら、転換点で出会う役を担う俳優たちがいる。

それらが混じり合い、移動する俳優たちを見ながら、

これを支えているのは、

もはや舞台上でも珍しくなりつつある

俳優たちの熱量なんじゃないかと思った。

どうだろう?

近頃、熱量を感じることが少なくなったかもしれない。

そうか。

オリンピックか。

パラリンピックか。

なるほど。スポーツ競技は全力だ。

なぜ全力か?

競技としてのスポーツが

文字通り、競い合う仕組みになっているからだ。

人がやっているのを見て、何の得になる?

その考えも成り立つと思う。

でも人は人が何かやっているのを見る。

熱狂を求めているのかもしれない。

他人に託した熱狂を。

ただし、その後に残されるのは自らの身体だけだ。

頭に残された記憶に対処しなければならないのは

自らの精神のみだ。

舞台は終わり、

俳優たちは去り、

観客たちも客席をあとにする。

それからが僕の新しい人生。

放り出された人生を自らハンドルを握る。

昔、家の近所にはよく野良犬がいた。

昔、という言葉を使う時、ひとそれぞれ想定する年代は違うが、

あくまでも僕にとっての昔だ。

僕にとっての昔である少年時代、近所を歩いていて、

野良犬に追いかけられたことが何度かある。

それは、トラウマになって、例えばまだ人が外に出ていない朝型、

ジョギングをしようと家を出た時、

突然野良犬が現れやしないか、恐怖した。

追いかけられたとき、きっと走力ではかなわないな、

熊が出没する地域に住む人が

力ではかなわないな、と算段することと同じかわからないが、

遠い記憶の中にある。

でも、もうずいぶんと長く近所には野良犬はいなくなった。

外で出くわす犬にはもれなく、リードがつけられ飼い主が隣にいる。

たとえ追いかけられそうになったとしても、戦っても勝てそうな小型犬が多くなった。

たとえ、思いもよらず逃げ出したりしても、

誰かが行政に連絡を入れて、速やかに対処する体制が出来ているのだろう。

里親制度など、動物愛護の観点にたった活動も進化しているのかもしれない。

いずれにしても、家から外に出て、野良犬に追いかけられる心配をすることはなくなった。

熊や猪や猿が人の生活圏に訪れるニュースを見るが、

僕が住む場所では今のところそれを心配したことはない。

話が逸れそうなので、本題に入ろうと思うが、

人は人のみと生きているのではない。

「或る、ノライヌ」の舞台は東京・新宿から始まる。

韓国料理屋など飲食店が集まる街に「或るノライヌ」が紐でつながれている。

名前をカツオという。

観る前は、まさか本物の犬の話とは思わなかった。

野良犬といい言葉が持つイメージを所有する人間たちのみの話かと思っていた。

冒頭、ミュージカル「キャッツ」はごみ溜めの猫たちの話だが、

まさか、ここで犬たちの話が始まるとのかと一瞬真剣に思った。

それはなかったが、犬(どこか野良犬)と人間(どこか野良人)の話であった。

誰もが知る繁華街新宿に、

誰もが知るわけではないほぼ無名の寄る辺ない人たちが集まってくる。

2013年の大みそかの深夜。

2014年が訪れたことは、新年を祝う街のアナウンスで観客は知る。

東北大震災から3年。

マサヤという男を待つ多分雑種犬のカツオ。

カツオを取り巻く人間+犬を巻き込んでのロード演劇と呼ぼう。

映画のジャンルの呼び名であるロードムービーから取った。

歌舞伎や浄瑠璃の道行という言葉があるが、

この演劇は旅に出る理由が煮詰まるまで準備期間があるが、

新宿発北海道行きの車の旅に出る。

おっと、先週観た映画「ドライブ・マイ・カー」は終盤クライマックスで

突然、広島発北海道行きの同じく車の旅に出た。

映画は3ドアハッチバックの赤のサーブ900。

対して、演劇は、ビールケース(一升瓶ケースもあった?)に

コンパネが貼り合わせてある。

それを車の座席に見立てて座り、

エンジンは各自の足。

方向転換もハンドルではなく、足で舞台を蹴り上げて行う。

また、ビールケース+コンパネは移動する舞台セットや小道具として使われている。

長方形に並べれば、大人数で囲む食卓だ。

最初、KIRINとか書かれたものかと思っていたが、

文字をよくよく見ると、HAPPY BEERとか(他読もうとしたが読めなかった)

見覚えのないメーカー名が書かれていた。

オリジナルで作り替えたのか・・・。

細かい。

人も犬も日本語でセリフを話すが、互いには通じていない。

だが、ところどころ、犬は人にこのように話しているのではないかと

錯覚させる。

日本語を話すことができる韓国人が

飲食店の客の日本人と話すとき、わざと韓国語で答えるが、

コミュニケーションなどこんなものかもしれない。

一方だけわかっていたり、

どちらもわからなかったり。

それでも時々偶然が訪れ

まるで衝突事故のように共鳴したりする。

そういう偶然も願い続けるからこそ

訪れるのだろう。

ずっと固定の役で物語の根幹を担う俳優たちがいる。

そして、役を入れ替えながら、転換点で出会う役を担う俳優たちがいる。

それらが混じり合い、移動する俳優たちを見ながら、

これを支えているのは、

もはや舞台上でも珍しくなりつつある

俳優たちの熱量なんじゃないかと思った。

どうだろう?

近頃、熱量を感じることが少なくなったかもしれない。

そうか。

オリンピックか。

パラリンピックか。

なるほど。スポーツ競技は全力だ。

なぜ全力か?

競技としてのスポーツが

文字通り、競い合う仕組みになっているからだ。

人がやっているのを見て、何の得になる?

その考えも成り立つと思う。

でも人は人が何かやっているのを見る。

熱狂を求めているのかもしれない。

他人に託した熱狂を。

ただし、その後に残されるのは自らの身体だけだ。

頭に残された記憶に対処しなければならないのは

自らの精神のみだ。

舞台は終わり、

俳優たちは去り、

観客たちも客席をあとにする。

それからが僕の新しい人生。

放り出された人生を自らハンドルを握る。

2021年09月12日18:52

TOHOシネマズサンストリート浜北で「ドライブ・マイ・カー」を観た

カテゴリー │映画

9月12日(日)12:15~

とある映画紹介のYouTubeチャンネルで、同作品をほめていたので、

上映会場を調べて観に行った。

村上春樹の短編小説集「女のいない男たち」に収められた

「ドライブ・マイ・カー」を原作とする。

400字詰め原稿用紙80枚程度の短編としては長めだが、

原作としては映画の上映時間の3時間弱には到底足りない。

同じ短編集に収められた他の作品の要素も加えられているということだが、

多くは脚本も担当している監督の濱口竜介による創作である。

小説が、車の走行範囲が俳優である主人公、家福がおそらく仕事をしている東京近郊に対し、

映画は、主人公に舞台演出家という職業も加え、広島、そして北海道と

走行の範囲を広げている。

「ドライブ・マイ・カー」はザ・ビートルズの曲のタイトルからきている。

有名なスターになるという女の子が

もしもなったら、あたしの車に(運転手として)乗せてあげるわよ、

というような内容の歌だが、

小説や映画では、男が所有する車の運転手を女が務めるという逆の立場。

車の中ではセリフの練習用に録音されたチェーホフの戯曲「ワーニャ叔父さん」をカセットテープで聞く。

小説でほんの数行触れられているだけだが、

映画ではこれを膨らまして、広島で行われる演劇祭に家福が演出家として

一定期間現地に滞在して、俳優たちと共に演劇「ワーニャ叔父さん」を作り上げ上演するという設定を持ち込んだ。

「ワーニャ叔父さん」の制作過程も映画の要素となるのだ。

僕は小説を読んでいなかったので、購入して読むことにした。

新潮文庫のチェーホフ「かもめ・ワーニャ叔父さん」は所有していたが、

「かもめ」しか読んでいなかったので、

「ワーニャ叔父さん」を読むことにした。

ザ・ビートルズはラバー・ソウルを所有していたので、

カーステレオで「ドライブ・マイ・カー」をあらためて聴いた。

ここまでして肝心の映画を観に行かないかもしれないかもなと思ったが、

意を決して、雨降る中、サンストリートへ向かった。

やっぱり、券売機は苦手だった。

(でも、いい席だったので良かった)

広島での演劇「ワーニャ叔父さん」の作り方がユニークだった。

演出家、家福の演出方法ということだが、

違う国籍の俳優により異なる言語が飛び交うのみでなく、

手話による俳優もそこに加わっていた。

家福(西島秀俊)と運転手、みさき(三浦透子)の関係が

劇中のワーニャとソーニャに重なってくるところは、

これは春樹さんも予測しなかっただろうなあ、

と思いながら観ていた。

それにしても劇中劇だったこの「ワーニャ叔父さん」を劇場で観たいものだ。

家福の妻、音(霧島れいか)が生きていた時の場面では

家福はサミュエル・ベケットの「ゴドーを待ちながら」に出演していた。

霧島れいかさんのことを調べたら、

ベトナム出身、トラン・アン・ユン監督のやはり村上春樹原作の「ノルウェイの森」に

主人公ワタナベの恋人だった直子がいる療養所の同居人であるレイコの役で出演していた。

何となくつながった気がしたが、ノルウェイの森のタイトルも

ザ・ビートルズの作品名からきていて、

やはりラバーソウルというアルバムの2曲目に入っている。

(ドライブ・マイ・カーは1曲目)

映画で、車で聞く録音したワーニャ叔父さんのセリフの声は霧島さん演じる、音だが、

その声も含め、俳優の声がそれぞれ印象的だった。

監督の中でそれぞれの役と声、つまりそれは演技なのだが、映画の中での役割が明確で、

その意図に沿ったキャスティングがされていて、

俳優たちは演技がしやすかったのではないか。

ただし、若い男優の高槻(岡田将生)は一人常に場に収まらない役回りで不安定な気がしていたが、

話が進むにつれて、その理由がはっきりして来る。

もしかしたら一番難しい役だったかもしれない。

あ、与えられたワーニャ叔父さんの役も難しい役だった。

ああ、どうしても演劇批評になってしまう。

映画なのに。

とある映画紹介のYouTubeチャンネルで、同作品をほめていたので、

上映会場を調べて観に行った。

村上春樹の短編小説集「女のいない男たち」に収められた

「ドライブ・マイ・カー」を原作とする。

400字詰め原稿用紙80枚程度の短編としては長めだが、

原作としては映画の上映時間の3時間弱には到底足りない。

同じ短編集に収められた他の作品の要素も加えられているということだが、

多くは脚本も担当している監督の濱口竜介による創作である。

小説が、車の走行範囲が俳優である主人公、家福がおそらく仕事をしている東京近郊に対し、

映画は、主人公に舞台演出家という職業も加え、広島、そして北海道と

走行の範囲を広げている。

「ドライブ・マイ・カー」はザ・ビートルズの曲のタイトルからきている。

有名なスターになるという女の子が

もしもなったら、あたしの車に(運転手として)乗せてあげるわよ、

というような内容の歌だが、

小説や映画では、男が所有する車の運転手を女が務めるという逆の立場。

車の中ではセリフの練習用に録音されたチェーホフの戯曲「ワーニャ叔父さん」をカセットテープで聞く。

小説でほんの数行触れられているだけだが、

映画ではこれを膨らまして、広島で行われる演劇祭に家福が演出家として

一定期間現地に滞在して、俳優たちと共に演劇「ワーニャ叔父さん」を作り上げ上演するという設定を持ち込んだ。

「ワーニャ叔父さん」の制作過程も映画の要素となるのだ。

僕は小説を読んでいなかったので、購入して読むことにした。

新潮文庫のチェーホフ「かもめ・ワーニャ叔父さん」は所有していたが、

「かもめ」しか読んでいなかったので、

「ワーニャ叔父さん」を読むことにした。

ザ・ビートルズはラバー・ソウルを所有していたので、

カーステレオで「ドライブ・マイ・カー」をあらためて聴いた。

ここまでして肝心の映画を観に行かないかもしれないかもなと思ったが、

意を決して、雨降る中、サンストリートへ向かった。

やっぱり、券売機は苦手だった。

(でも、いい席だったので良かった)

広島での演劇「ワーニャ叔父さん」の作り方がユニークだった。

演出家、家福の演出方法ということだが、

違う国籍の俳優により異なる言語が飛び交うのみでなく、

手話による俳優もそこに加わっていた。

家福(西島秀俊)と運転手、みさき(三浦透子)の関係が

劇中のワーニャとソーニャに重なってくるところは、

これは春樹さんも予測しなかっただろうなあ、

と思いながら観ていた。

それにしても劇中劇だったこの「ワーニャ叔父さん」を劇場で観たいものだ。

家福の妻、音(霧島れいか)が生きていた時の場面では

家福はサミュエル・ベケットの「ゴドーを待ちながら」に出演していた。

霧島れいかさんのことを調べたら、

ベトナム出身、トラン・アン・ユン監督のやはり村上春樹原作の「ノルウェイの森」に

主人公ワタナベの恋人だった直子がいる療養所の同居人であるレイコの役で出演していた。

何となくつながった気がしたが、ノルウェイの森のタイトルも

ザ・ビートルズの作品名からきていて、

やはりラバーソウルというアルバムの2曲目に入っている。

(ドライブ・マイ・カーは1曲目)

映画で、車で聞く録音したワーニャ叔父さんのセリフの声は霧島さん演じる、音だが、

その声も含め、俳優の声がそれぞれ印象的だった。

監督の中でそれぞれの役と声、つまりそれは演技なのだが、映画の中での役割が明確で、

その意図に沿ったキャスティングがされていて、

俳優たちは演技がしやすかったのではないか。

ただし、若い男優の高槻(岡田将生)は一人常に場に収まらない役回りで不安定な気がしていたが、

話が進むにつれて、その理由がはっきりして来る。

もしかしたら一番難しい役だったかもしれない。

あ、与えられたワーニャ叔父さんの役も難しい役だった。

ああ、どうしても演劇批評になってしまう。

映画なのに。

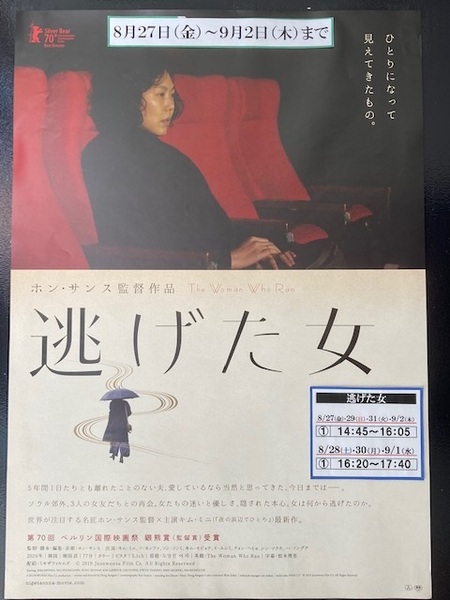

2021年09月02日21:26

シネマe~raで「逃げた女」を観た

カテゴリー │映画

8月29日(日)14:45~

映画をつくる人は自分で考えた作品をつくり、上映したいと思う人は多いだろう。

それでも、つくりたくてもつくれない人は多いだろう。

アマチュアなら、予算の問題は別にして作ろうと思えば作れるだろうが、

例えば映画館で配給されるような映画は、そう簡単には作れない。

自作を上映していた監督が、既存の漫画や小説を原作にした映画を撮影するようになる。

そんな中でも自分の作品を作り続けている(いた)人もいる。

まったく詳しくないので、続々に名前をあげることが出来ないが、

アメリカなら、ウディ・アレンなどそうだろう。

イタリアなら、フェデリコ・フェリーニ。

日本はどうだろう?

小津安二郎などは、自ら脚本作りに参加し、共作者と共に脚本を仕上げたそうである。

数は決して多くはないが、全監督作で脚本も書いている(Wikipediaでみる限り)

橋口亮輔は2015年に「恋人たち」という作品で

同年のキネマ旬報 日本映画ベスト・テン第1位に選ばれたが、

どういうわけかその後、映画が上映されたという話は聞かない。

韓国人監督である「逃げた女」のホン・サンスの作品を観るのは初めてである。

1996年の初監督作品「豚が井戸に落ちた日」以来、

ほぼ毎年のように新作を発表し続けている。(Wikipediaでみる限り)

すべての作品が自身の脚本によるオリジナル作品であるかは

調べていないのでわからない。

ただし、「逃げた女」は監督・脚本・編集・音楽とチラシにはクレジットされている。

また、長回しや奇妙なズームアップの演出(チラシの表現)はホン・サンスの代名詞らしい。

確かに、人物や猫や風景などにグゥッとズームアップする様子は

変わっていた。

強調する意図かと思ったが、

例えば、動画カメラを使い慣れない僕が、

被写体にカメラを向け撮影しながら、

ズームの機能があったなとおもむろに

ズームアップをする様子にそっくりなのだ。

僕自身は、これ素人っぽいな、

プロはこんな画像を使わないだろうな、

と思うような、そんなズームアップなのだ。

でもそれは、ひとつのカットとしてだけ取り出すのはあまり意味がない気がした。

映画全体の構造の中で、きっと計算されて組み込まれているにちがいない。

結婚して以来5年間、毎日夫と一緒だった妻(キム・ミニ)が、

夫が出張で家を離れる機会に、

同性の友人を訪ねるという話。

ひとりめは「先輩(かつて結婚していたが離婚し今は独身)」で、

お土産に良い肉とマッコリを持っていく。

冒頭、先輩の家の駐車場に

ミニクーパーで乗り付ける。

駐車した後に、エンジンを止めた反動で、

ガクンと音がするところが印象的。

出てきた主人公はオーバーサイズ(体躯が華奢からなのかそう見える)の

黒っぽいチェスターコートを着込み、

中は黒のタートルネック、

地味な色のパンツをはいている。

先輩に、イメージと異なる

美容院に行ったばかりの髪形をいじられる。

「いかれた高校生みたいだ」(セリフ違うかも。でもこんなニュアンス)

帰ってきた先輩の同居者(同性)とともに

持ってきた肉を焼き、食べ、話しをする。

そこで結婚して5年間夫とずっと一緒で、

はじめて、ひとりで外に出たのだという。

理由は語られない。

夫との関係もよくわからない。

5年間苦しかったのか、楽しかったのか。

途中、野良猫に餌をやっていることに隣の男が

クレームをつけにくる。

猫嫌いな妻が寝られないのだという男が

人と猫とどちらが大事なのだというのに対し、

同居者も後から出てきた先輩も、

人も猫もどちらも大事と譲らず、

答えは平行線のまま、男は納得せず去る。

主人公はその様子を玄関に出てきて、

ただ聞いている。

そこで、猫が奇妙なズームアップ。

続いて、景色のいいデザイナーズマンションにひとりで住む

独身の同性の友人を訪ねる。

こちらには似合いそうだとお気に入りのコートをプレゼントに持ってくる。

最後の3人目は、映画館(カフェも併設されている)に来た時、

偶然出会ったらしい同性の友人。

予定にはなかったのでプレゼントはない。

ただし、3か所とも、相手に、5年間毎日夫で一緒で、

今回はじめて、ひとりで外に出るのだということを繰り返す。

3か所目で、夫の職業が歴史書を中心とした翻訳家で家で仕事をし、

大学にも教えに言っていることが明かされる。

そこで、僕は初めて知る。

何だよ、主人公はずいぶん恵まれているじゃないか。

ミニクーパー乗るなんてなんかおしゃれだし。

「逃げた女」とあるが、

きっと夫が出張から戻るのに合わせて、

家に帰るだろう。

そして再びいやもしかしたら5年以上、

毎日一緒に過ごすかもしれない。

この女友達たちに再会する旅で

何を得たかは提示されない。

主人公が何を思うかも最後まで明かされない。

ただ、一度観た映画をもう一度観るだけだ。

海岸に打ち寄せる波の映像を。

3度観ることはないだろう。

映画館も上映回数が限られているし、

おそらくもう帰らないといけない時間だろうから。

方眼紙に、定規で線を書くように

理路整然と、77分と映画館で上映される1本の映画としては短めの時間軸の中に

必要な事柄が配置されている感じ。

ん?わかんない?

小津さんの映画を例に出すとどうだろう?

小津さんの映画では登場人物の名は記号のようなもので、

違う映画で役が違うのに同じ名がよく使われている。

ホン・サンスはフランスのヌーベルバーグ監督であるエリック・ロメールを敬愛しているそうだ。

エリック・ロメールは

「海辺のポーリーヌ」1983年

「満月の夜」1984年

「緑の光線」1986年

を東京での学生時代に観た。

「友だちの恋人」は観たかなあ?

いずれにしても、エリック・ロメール特集というのをやっていて

観に行ったはずだ。

何十年も前の話だ。

ただ、その後、就職で戻ってきた浜松で、

エリック・ロメールの映画を観た記憶はない。

前出の映画も一度観たきりで覚えているとは言い難い。

ウディ・アレン、フェデリコ・フェリーニ、小津安二郎、エリック・ロメール、ホン・サンス・・・。

並べてみても仕方ないが、

それぞれどこか各自、私的な思いが、作る映画に色濃く反映している人たちではないだろうか?

その思いが生涯絶えることなく(死ぬまで)映画を作り続けるエンジンとなっているのではないだろうか?

主人公を演じるキム・ミニは監督とは公私にわたるパートナーだそうで(チラシより)

今回の映画は7度目のタッグということだ。

ウッディ・アレンは主演女優らと浮名を流した。

小津さんだって、原節子さんの存在が、

原節子さんなしでは「小津映画」ではないというくらい

小津映画たらしめたのではないか。

プライベートはもちろん作品自身とは関係ない。

でもプライベートを越えたところに作品はある。

私的な思いが芸術に昇華するのは

どのジャンルでも珍しいことではない。

キム・ミニ演じるガミの視点は、

ホン・サンスと共有しているように思えた。

向けたカメラがガミの五感を受容する器官を通し、

その先をみるみたいな?(ん?わかんないか?)

食べ物を食べたり、飲んだりしたときの

咀嚼音が印象的だった。

こういうのがきっと映画の中で大事なのだろう。

映画をつくる人は自分で考えた作品をつくり、上映したいと思う人は多いだろう。

それでも、つくりたくてもつくれない人は多いだろう。

アマチュアなら、予算の問題は別にして作ろうと思えば作れるだろうが、

例えば映画館で配給されるような映画は、そう簡単には作れない。

自作を上映していた監督が、既存の漫画や小説を原作にした映画を撮影するようになる。

そんな中でも自分の作品を作り続けている(いた)人もいる。

まったく詳しくないので、続々に名前をあげることが出来ないが、

アメリカなら、ウディ・アレンなどそうだろう。

イタリアなら、フェデリコ・フェリーニ。

日本はどうだろう?

小津安二郎などは、自ら脚本作りに参加し、共作者と共に脚本を仕上げたそうである。

数は決して多くはないが、全監督作で脚本も書いている(Wikipediaでみる限り)

橋口亮輔は2015年に「恋人たち」という作品で

同年のキネマ旬報 日本映画ベスト・テン第1位に選ばれたが、

どういうわけかその後、映画が上映されたという話は聞かない。

韓国人監督である「逃げた女」のホン・サンスの作品を観るのは初めてである。

1996年の初監督作品「豚が井戸に落ちた日」以来、

ほぼ毎年のように新作を発表し続けている。(Wikipediaでみる限り)

すべての作品が自身の脚本によるオリジナル作品であるかは

調べていないのでわからない。

ただし、「逃げた女」は監督・脚本・編集・音楽とチラシにはクレジットされている。

また、長回しや奇妙なズームアップの演出(チラシの表現)はホン・サンスの代名詞らしい。

確かに、人物や猫や風景などにグゥッとズームアップする様子は

変わっていた。

強調する意図かと思ったが、

例えば、動画カメラを使い慣れない僕が、

被写体にカメラを向け撮影しながら、

ズームの機能があったなとおもむろに

ズームアップをする様子にそっくりなのだ。

僕自身は、これ素人っぽいな、

プロはこんな画像を使わないだろうな、

と思うような、そんなズームアップなのだ。

でもそれは、ひとつのカットとしてだけ取り出すのはあまり意味がない気がした。

映画全体の構造の中で、きっと計算されて組み込まれているにちがいない。

結婚して以来5年間、毎日夫と一緒だった妻(キム・ミニ)が、

夫が出張で家を離れる機会に、

同性の友人を訪ねるという話。

ひとりめは「先輩(かつて結婚していたが離婚し今は独身)」で、

お土産に良い肉とマッコリを持っていく。

冒頭、先輩の家の駐車場に

ミニクーパーで乗り付ける。

駐車した後に、エンジンを止めた反動で、

ガクンと音がするところが印象的。

出てきた主人公はオーバーサイズ(体躯が華奢からなのかそう見える)の

黒っぽいチェスターコートを着込み、

中は黒のタートルネック、

地味な色のパンツをはいている。

先輩に、イメージと異なる

美容院に行ったばかりの髪形をいじられる。

「いかれた高校生みたいだ」(セリフ違うかも。でもこんなニュアンス)

帰ってきた先輩の同居者(同性)とともに

持ってきた肉を焼き、食べ、話しをする。

そこで結婚して5年間夫とずっと一緒で、

はじめて、ひとりで外に出たのだという。

理由は語られない。

夫との関係もよくわからない。

5年間苦しかったのか、楽しかったのか。

途中、野良猫に餌をやっていることに隣の男が

クレームをつけにくる。

猫嫌いな妻が寝られないのだという男が

人と猫とどちらが大事なのだというのに対し、

同居者も後から出てきた先輩も、

人も猫もどちらも大事と譲らず、

答えは平行線のまま、男は納得せず去る。

主人公はその様子を玄関に出てきて、

ただ聞いている。

そこで、猫が奇妙なズームアップ。

続いて、景色のいいデザイナーズマンションにひとりで住む

独身の同性の友人を訪ねる。

こちらには似合いそうだとお気に入りのコートをプレゼントに持ってくる。

最後の3人目は、映画館(カフェも併設されている)に来た時、

偶然出会ったらしい同性の友人。

予定にはなかったのでプレゼントはない。

ただし、3か所とも、相手に、5年間毎日夫で一緒で、

今回はじめて、ひとりで外に出るのだということを繰り返す。

3か所目で、夫の職業が歴史書を中心とした翻訳家で家で仕事をし、

大学にも教えに言っていることが明かされる。

そこで、僕は初めて知る。

何だよ、主人公はずいぶん恵まれているじゃないか。

ミニクーパー乗るなんてなんかおしゃれだし。

「逃げた女」とあるが、

きっと夫が出張から戻るのに合わせて、

家に帰るだろう。

そして再びいやもしかしたら5年以上、

毎日一緒に過ごすかもしれない。

この女友達たちに再会する旅で

何を得たかは提示されない。

主人公が何を思うかも最後まで明かされない。

ただ、一度観た映画をもう一度観るだけだ。

海岸に打ち寄せる波の映像を。

3度観ることはないだろう。

映画館も上映回数が限られているし、

おそらくもう帰らないといけない時間だろうから。

方眼紙に、定規で線を書くように

理路整然と、77分と映画館で上映される1本の映画としては短めの時間軸の中に

必要な事柄が配置されている感じ。

ん?わかんない?

小津さんの映画を例に出すとどうだろう?

小津さんの映画では登場人物の名は記号のようなもので、

違う映画で役が違うのに同じ名がよく使われている。

ホン・サンスはフランスのヌーベルバーグ監督であるエリック・ロメールを敬愛しているそうだ。

エリック・ロメールは

「海辺のポーリーヌ」1983年

「満月の夜」1984年

「緑の光線」1986年

を東京での学生時代に観た。

「友だちの恋人」は観たかなあ?

いずれにしても、エリック・ロメール特集というのをやっていて

観に行ったはずだ。

何十年も前の話だ。

ただ、その後、就職で戻ってきた浜松で、

エリック・ロメールの映画を観た記憶はない。

前出の映画も一度観たきりで覚えているとは言い難い。

ウディ・アレン、フェデリコ・フェリーニ、小津安二郎、エリック・ロメール、ホン・サンス・・・。

並べてみても仕方ないが、

それぞれどこか各自、私的な思いが、作る映画に色濃く反映している人たちではないだろうか?

その思いが生涯絶えることなく(死ぬまで)映画を作り続けるエンジンとなっているのではないだろうか?

主人公を演じるキム・ミニは監督とは公私にわたるパートナーだそうで(チラシより)

今回の映画は7度目のタッグということだ。

ウッディ・アレンは主演女優らと浮名を流した。

小津さんだって、原節子さんの存在が、

原節子さんなしでは「小津映画」ではないというくらい

小津映画たらしめたのではないか。

プライベートはもちろん作品自身とは関係ない。

でもプライベートを越えたところに作品はある。

私的な思いが芸術に昇華するのは

どのジャンルでも珍しいことではない。

キム・ミニ演じるガミの視点は、

ホン・サンスと共有しているように思えた。

向けたカメラがガミの五感を受容する器官を通し、

その先をみるみたいな?(ん?わかんないか?)

食べ物を食べたり、飲んだりしたときの

咀嚼音が印象的だった。

こういうのがきっと映画の中で大事なのだろう。