2021年09月12日18:52

TOHOシネマズサンストリート浜北で「ドライブ・マイ・カー」を観た≫

カテゴリー │映画

9月12日(日)12:15~

とある映画紹介のYouTubeチャンネルで、同作品をほめていたので、

上映会場を調べて観に行った。

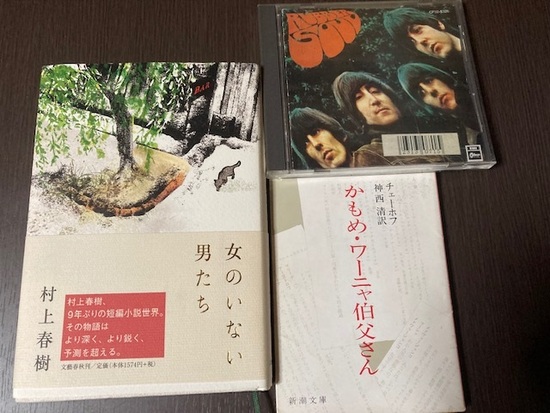

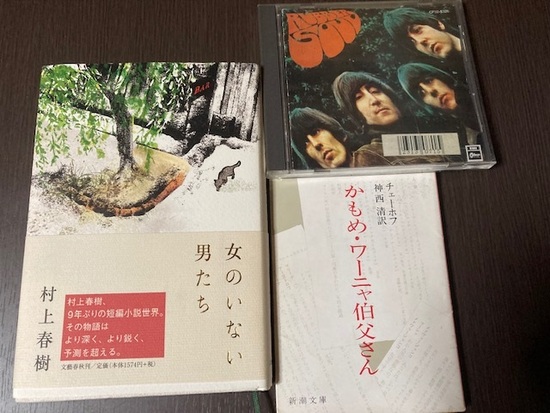

村上春樹の短編小説集「女のいない男たち」に収められた

「ドライブ・マイ・カー」を原作とする。

400字詰め原稿用紙80枚程度の短編としては長めだが、

原作としては映画の上映時間の3時間弱には到底足りない。

同じ短編集に収められた他の作品の要素も加えられているということだが、

多くは脚本も担当している監督の濱口竜介による創作である。

小説が、車の走行範囲が俳優である主人公、家福がおそらく仕事をしている東京近郊に対し、

映画は、主人公に舞台演出家という職業も加え、広島、そして北海道と

走行の範囲を広げている。

「ドライブ・マイ・カー」はザ・ビートルズの曲のタイトルからきている。

有名なスターになるという女の子が

もしもなったら、あたしの車に(運転手として)乗せてあげるわよ、

というような内容の歌だが、

小説や映画では、男が所有する車の運転手を女が務めるという逆の立場。

車の中ではセリフの練習用に録音されたチェーホフの戯曲「ワーニャ叔父さん」をカセットテープで聞く。

小説でほんの数行触れられているだけだが、

映画ではこれを膨らまして、広島で行われる演劇祭に家福が演出家として

一定期間現地に滞在して、俳優たちと共に演劇「ワーニャ叔父さん」を作り上げ上演するという設定を持ち込んだ。

「ワーニャ叔父さん」の制作過程も映画の要素となるのだ。

僕は小説を読んでいなかったので、購入して読むことにした。

新潮文庫のチェーホフ「かもめ・ワーニャ叔父さん」は所有していたが、

「かもめ」しか読んでいなかったので、

「ワーニャ叔父さん」を読むことにした。

ザ・ビートルズはラバー・ソウルを所有していたので、

カーステレオで「ドライブ・マイ・カー」をあらためて聴いた。

ここまでして肝心の映画を観に行かないかもしれないかもなと思ったが、

意を決して、雨降る中、サンストリートへ向かった。

やっぱり、券売機は苦手だった。

(でも、いい席だったので良かった)

広島での演劇「ワーニャ叔父さん」の作り方がユニークだった。

演出家、家福の演出方法ということだが、

違う国籍の俳優により異なる言語が飛び交うのみでなく、

手話による俳優もそこに加わっていた。

家福(西島秀俊)と運転手、みさき(三浦透子)の関係が

劇中のワーニャとソーニャに重なってくるところは、

これは春樹さんも予測しなかっただろうなあ、

と思いながら観ていた。

それにしても劇中劇だったこの「ワーニャ叔父さん」を劇場で観たいものだ。

家福の妻、音(霧島れいか)が生きていた時の場面では

家福はサミュエル・ベケットの「ゴドーを待ちながら」に出演していた。

霧島れいかさんのことを調べたら、

ベトナム出身、トラン・アン・ユン監督のやはり村上春樹原作の「ノルウェイの森」に

主人公ワタナベの恋人だった直子がいる療養所の同居人であるレイコの役で出演していた。

何となくつながった気がしたが、ノルウェイの森のタイトルも

ザ・ビートルズの作品名からきていて、

やはりラバーソウルというアルバムの2曲目に入っている。

(ドライブ・マイ・カーは1曲目)

映画で、車で聞く録音したワーニャ叔父さんのセリフの声は霧島さん演じる、音だが、

その声も含め、俳優の声がそれぞれ印象的だった。

監督の中でそれぞれの役と声、つまりそれは演技なのだが、映画の中での役割が明確で、

その意図に沿ったキャスティングがされていて、

俳優たちは演技がしやすかったのではないか。

ただし、若い男優の高槻(岡田将生)は一人常に場に収まらない役回りで不安定な気がしていたが、

話が進むにつれて、その理由がはっきりして来る。

もしかしたら一番難しい役だったかもしれない。

あ、与えられたワーニャ叔父さんの役も難しい役だった。

ああ、どうしても演劇批評になってしまう。

映画なのに。

とある映画紹介のYouTubeチャンネルで、同作品をほめていたので、

上映会場を調べて観に行った。

村上春樹の短編小説集「女のいない男たち」に収められた

「ドライブ・マイ・カー」を原作とする。

400字詰め原稿用紙80枚程度の短編としては長めだが、

原作としては映画の上映時間の3時間弱には到底足りない。

同じ短編集に収められた他の作品の要素も加えられているということだが、

多くは脚本も担当している監督の濱口竜介による創作である。

小説が、車の走行範囲が俳優である主人公、家福がおそらく仕事をしている東京近郊に対し、

映画は、主人公に舞台演出家という職業も加え、広島、そして北海道と

走行の範囲を広げている。

「ドライブ・マイ・カー」はザ・ビートルズの曲のタイトルからきている。

有名なスターになるという女の子が

もしもなったら、あたしの車に(運転手として)乗せてあげるわよ、

というような内容の歌だが、

小説や映画では、男が所有する車の運転手を女が務めるという逆の立場。

車の中ではセリフの練習用に録音されたチェーホフの戯曲「ワーニャ叔父さん」をカセットテープで聞く。

小説でほんの数行触れられているだけだが、

映画ではこれを膨らまして、広島で行われる演劇祭に家福が演出家として

一定期間現地に滞在して、俳優たちと共に演劇「ワーニャ叔父さん」を作り上げ上演するという設定を持ち込んだ。

「ワーニャ叔父さん」の制作過程も映画の要素となるのだ。

僕は小説を読んでいなかったので、購入して読むことにした。

新潮文庫のチェーホフ「かもめ・ワーニャ叔父さん」は所有していたが、

「かもめ」しか読んでいなかったので、

「ワーニャ叔父さん」を読むことにした。

ザ・ビートルズはラバー・ソウルを所有していたので、

カーステレオで「ドライブ・マイ・カー」をあらためて聴いた。

ここまでして肝心の映画を観に行かないかもしれないかもなと思ったが、

意を決して、雨降る中、サンストリートへ向かった。

やっぱり、券売機は苦手だった。

(でも、いい席だったので良かった)

広島での演劇「ワーニャ叔父さん」の作り方がユニークだった。

演出家、家福の演出方法ということだが、

違う国籍の俳優により異なる言語が飛び交うのみでなく、

手話による俳優もそこに加わっていた。

家福(西島秀俊)と運転手、みさき(三浦透子)の関係が

劇中のワーニャとソーニャに重なってくるところは、

これは春樹さんも予測しなかっただろうなあ、

と思いながら観ていた。

それにしても劇中劇だったこの「ワーニャ叔父さん」を劇場で観たいものだ。

家福の妻、音(霧島れいか)が生きていた時の場面では

家福はサミュエル・ベケットの「ゴドーを待ちながら」に出演していた。

霧島れいかさんのことを調べたら、

ベトナム出身、トラン・アン・ユン監督のやはり村上春樹原作の「ノルウェイの森」に

主人公ワタナベの恋人だった直子がいる療養所の同居人であるレイコの役で出演していた。

何となくつながった気がしたが、ノルウェイの森のタイトルも

ザ・ビートルズの作品名からきていて、

やはりラバーソウルというアルバムの2曲目に入っている。

(ドライブ・マイ・カーは1曲目)

映画で、車で聞く録音したワーニャ叔父さんのセリフの声は霧島さん演じる、音だが、

その声も含め、俳優の声がそれぞれ印象的だった。

監督の中でそれぞれの役と声、つまりそれは演技なのだが、映画の中での役割が明確で、

その意図に沿ったキャスティングがされていて、

俳優たちは演技がしやすかったのではないか。

ただし、若い男優の高槻(岡田将生)は一人常に場に収まらない役回りで不安定な気がしていたが、

話が進むにつれて、その理由がはっきりして来る。

もしかしたら一番難しい役だったかもしれない。

あ、与えられたワーニャ叔父さんの役も難しい役だった。

ああ、どうしても演劇批評になってしまう。

映画なのに。