2023年12月30日09:05

袋井・どまんなかセンターで、出張お芝居!ぷちまり「クリスマス公演」を観た

カテゴリー │演劇

12月23日(土)14時~

出張お芝居!ぷちまりとの出会いを語るには、

2009年に砂山銀座サザンクロス商店街で行われた路上演劇祭Japan in 浜松にさかのぼる。

2001年に行われ、8年のブランクを経て開催した演劇祭から、僕は実行委員として関わるようになる。

その際、MCを担当させてもらったのだが、

そこに参加したのが、お芝居デリバリーまりまり。

「桃太郎」「鶴の恩返し」「浦島太郎」など昔話をメドレー方式で上演する。

翌年2010年、建物が残っていた旧松菱のエントランス前で開催したときに、

静岡文化芸術大学と関わることとなり、

それをきっかけに、在学の大学生たちによる出張お芝居!ぷちまりが誕生する。

こちらは、大学内でのプログラムに乗っ取った活動が主であるため、

以来、路上演劇祭とは関わりがなかった。

2017年にサザンクロスで行った時、

ぷちまりのメンバーと僕の個人企画で、

「砂山劇場 featuring ぷちまり」として一緒にやったくらい。

今年6月に行った2023年の路上演劇祭に、エントリーの希望があり、

単独としては初めて、路上演劇祭に参加することになる。

まりまりもぷちまりも、上下黒の衣装で、

舞台セットも小道具も照明も音響もない状況で上演することを特徴とする。

ゆえに、呼ばれれば、出来る場所ならどこでもやる。

そんなフットワークの軽さで、出張お芝居!ぷちまりは、近頃さまざまなイベントに大人気だ。

12月10日に路上演劇祭の実行委員会があり、

その時出席していたぷちまりメンバーからこの日のイベントの情報を聞き、

袋井へ出向いた。

小さな子どもたちが訪れていたが、

いくつかの選択肢の中から観客に選んでもらう方式で上演された

「3匹のこぶた」では、ひとりの女の子などは作品の世界にどっぷり入りこんでいた。

オオカミに吹き飛ばされる場面では、

会場にあるクッションで家を作り、その中に入り、

こぶたの身になって、必死に耐えていた。

親たちはその家作りを手伝う。

演じている側と同じ場面が観客側に作られている。

しかも観客の創意工夫で。

これぞ観客参加型。

子どもの想像力を促す演劇を実感した。

意図的に観客の参加を誘導する場面もいくつかあり、

めんどくさい大人の僕は、ちょっと恥ずかしかったが、

がんばって参加した。

路上演劇祭の時は女性3名の参加だったが、

この日は男性もいて、メンバーも多くなっていた。

出張お芝居!ぷちまりとの出会いを語るには、

2009年に砂山銀座サザンクロス商店街で行われた路上演劇祭Japan in 浜松にさかのぼる。

2001年に行われ、8年のブランクを経て開催した演劇祭から、僕は実行委員として関わるようになる。

その際、MCを担当させてもらったのだが、

そこに参加したのが、お芝居デリバリーまりまり。

「桃太郎」「鶴の恩返し」「浦島太郎」など昔話をメドレー方式で上演する。

翌年2010年、建物が残っていた旧松菱のエントランス前で開催したときに、

静岡文化芸術大学と関わることとなり、

それをきっかけに、在学の大学生たちによる出張お芝居!ぷちまりが誕生する。

こちらは、大学内でのプログラムに乗っ取った活動が主であるため、

以来、路上演劇祭とは関わりがなかった。

2017年にサザンクロスで行った時、

ぷちまりのメンバーと僕の個人企画で、

「砂山劇場 featuring ぷちまり」として一緒にやったくらい。

今年6月に行った2023年の路上演劇祭に、エントリーの希望があり、

単独としては初めて、路上演劇祭に参加することになる。

まりまりもぷちまりも、上下黒の衣装で、

舞台セットも小道具も照明も音響もない状況で上演することを特徴とする。

ゆえに、呼ばれれば、出来る場所ならどこでもやる。

そんなフットワークの軽さで、出張お芝居!ぷちまりは、近頃さまざまなイベントに大人気だ。

12月10日に路上演劇祭の実行委員会があり、

その時出席していたぷちまりメンバーからこの日のイベントの情報を聞き、

袋井へ出向いた。

小さな子どもたちが訪れていたが、

いくつかの選択肢の中から観客に選んでもらう方式で上演された

「3匹のこぶた」では、ひとりの女の子などは作品の世界にどっぷり入りこんでいた。

オオカミに吹き飛ばされる場面では、

会場にあるクッションで家を作り、その中に入り、

こぶたの身になって、必死に耐えていた。

親たちはその家作りを手伝う。

演じている側と同じ場面が観客側に作られている。

しかも観客の創意工夫で。

これぞ観客参加型。

子どもの想像力を促す演劇を実感した。

意図的に観客の参加を誘導する場面もいくつかあり、

めんどくさい大人の僕は、ちょっと恥ずかしかったが、

がんばって参加した。

路上演劇祭の時は女性3名の参加だったが、

この日は男性もいて、メンバーも多くなっていた。

2023年12月29日19:48

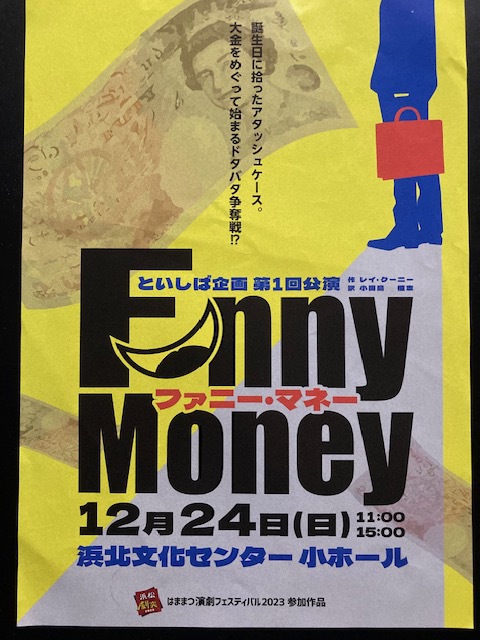

浜北文化センターで、といしば企画「ファニー・マネー」を観た

カテゴリー │演劇

12月24日(日)11時~

この日は、夜、シネマイーラでフランソワ・オゾン監督のフランス映画「私がやりました」も観たが、

「ファニー・マネー」と共通点を感じた。

どちらも構成や登場人物のセリフなどよく練られた脚本を特徴とする。

ウェルメイドな作品と言えようか。

そして、映画館で観る映画も、主に浜松周辺で観る演劇も、

こういう作品をあまり観る機会がないなあ、と気付く。

もちろん、これは僕の嗜好が大きいのかもしれない。

「楽しみ」を求めてと言うより、

なぜこれを観るのか等、理由を考え、

それに添って優先順位を設け(距離とか時間とか費用とかの問題は大きい)、

その時の自分の都合に合わせ、鑑賞作品を決めて行く。

これは論理的とも言えるけど、自分としては感覚で行動しているつもり。

チケットを取得するのが遅くなるので、

完売で、観れない場合もある。

それはそれで仕方がないと覚悟を決めているつもりだが、

逆に鑑賞欲に火がつき、リセールサイトを探してみたりすることもある。(アホか)

ウェルメイドを調べてみたら、ウェルメイドプレーという演劇形態があり、

19世紀のフランスで確立し、

<緊密な構成をもち、人物の個性よりも巧みに組み立てられた状況によってプロットが進行する戯曲を指す>とある。

不勉強な僕には、ウェルメイドと言うと、

アメリカのニール・サイモン、日本なら三谷幸喜、映画ならビリー・ワイルダーくらいしか思いつかない。

(しかも彼らがウェルメイドを代表しているのかどうかもよくわからない)

今回はイギリスのレイ・クーニーの戯曲だという。

(作品名を聞くと、ああとも思うが、僕は観たことがなかったし、作家名も知らなかった)

2019年の秋から冬、東京では、

加藤健一事務所「パパ、I LOVE YOU」、

ファルスシアター「コウト・イン・ザ・ネット」、

ABsun「ランドーユアワイフ」&「コートインザネット」

ラフィングライブ「Out of Order」と、

笑劇王レイ・クー二ー傑作4本が祭りの様相を呈し、上演されると紹介されている。

といしば企画の企画者である石牧孟さんが、いつかどこかの過程で、

レイ・クーニーの上演作品と出会い、時を経て、

ここ浜松での上演に至ったのではないか。

そんな想像が成り立つ。

これは間違っているかもしれないが、

「行動には動機がある」とすれば、

上演には何らかの理由、きっかけがある。

「レディース・アンド・ジェントルマン~」とでも紹介したいような

幕がカラフルな照明で彩られるオープニングの後、

幕が開くと、見事な舞台セットがど~んと姿を見せる。

舞台空間をどのように舞台美術で埋めるかは、

それぞれやり方がある。

何も置かずにただの空間として生かす方法もあるが、

観客が観る範囲を、セットで埋めてしまうことは、

舞台の世界に没入してもらうには有効だ。

観客にとっても安心感があるが、

俳優によってはもっとその恩恵を得る事だろう。

安心して演技ができる。

もちろんこれは、ちゃんとした演技をしなければばらない、というプレッシャーとも対で、

本人がどんな思いでいるかはわからない。

上手側(観客から見て右側)にドアがひとつ、下手側にドアがふたつ、

正面からも階段を上がり、奥から下手に抜けることが出来る。

そのドアをジーン役の藤森杏菜さんが出たり入ったりして、

登場人物の出入りがとても重要な芝居が始まると予感する。

明らかに洋風なリビングに長いソファーがひとつ。

電話機があり、奥には酒が置かれたダイニング。

それぞれ、物語に重要なアイテムだ。

ジーンの夫ヘンリーが地下鉄で大金が入ったアタッシュケースを持ち帰ったことから始まる顛末。

やはりいろいろな登場人物が出入りし、こんがらがる。

ここに演劇を観ることへのテーマ性を求めると、

鑑賞する選択をしないかもしれない。

でも、そこに何があるかというと、人間がいるだけ。

自分勝手で、お金大好き欲深で、嫉妬深く、小さなことで悩み、弱い、

イギリス人も日本人も他の国の人も変わらない、

僕たちなのだ。

そのような人間性をあらわすのに仕組まれた戯曲は巧妙で、

どの登場人物もおおむね饒舌。

一方俳優はそこから逃げることが出来ない。

人種や演劇経験を問わず、ヘンリーやジーンと言う横文字の役を演じなければならない。

ただし、これらを突破するのは、

正攻法が常套手段で、

真っ正直やチーム一丸と言う言葉が似あう。

何より、俳優が楽しんで演じる事。

まるで、昨今の野球やサッカーやバスケの世界大会などで、

今年よく聞いた言葉のような気がするが、

収縮感を感じさせる日常をはじめ世界状況を考えると、

いまどきの必要なやり方なのかもしれない。

(もちろん世界大会の裏には、競争と努力と能力と周到な策略が不可欠)

ラストは落ちるところに落ちる。

まさしく、幕がきれいに閉じる。

楽しいことも悲しいことも幕が閉じる。

僕たちの日常は大丈夫。

そんな体験も大切だ。

この日は、夜、シネマイーラでフランソワ・オゾン監督のフランス映画「私がやりました」も観たが、

「ファニー・マネー」と共通点を感じた。

どちらも構成や登場人物のセリフなどよく練られた脚本を特徴とする。

ウェルメイドな作品と言えようか。

そして、映画館で観る映画も、主に浜松周辺で観る演劇も、

こういう作品をあまり観る機会がないなあ、と気付く。

もちろん、これは僕の嗜好が大きいのかもしれない。

「楽しみ」を求めてと言うより、

なぜこれを観るのか等、理由を考え、

それに添って優先順位を設け(距離とか時間とか費用とかの問題は大きい)、

その時の自分の都合に合わせ、鑑賞作品を決めて行く。

これは論理的とも言えるけど、自分としては感覚で行動しているつもり。

チケットを取得するのが遅くなるので、

完売で、観れない場合もある。

それはそれで仕方がないと覚悟を決めているつもりだが、

逆に鑑賞欲に火がつき、リセールサイトを探してみたりすることもある。(アホか)

ウェルメイドを調べてみたら、ウェルメイドプレーという演劇形態があり、

19世紀のフランスで確立し、

<緊密な構成をもち、人物の個性よりも巧みに組み立てられた状況によってプロットが進行する戯曲を指す>とある。

不勉強な僕には、ウェルメイドと言うと、

アメリカのニール・サイモン、日本なら三谷幸喜、映画ならビリー・ワイルダーくらいしか思いつかない。

(しかも彼らがウェルメイドを代表しているのかどうかもよくわからない)

今回はイギリスのレイ・クーニーの戯曲だという。

(作品名を聞くと、ああとも思うが、僕は観たことがなかったし、作家名も知らなかった)

2019年の秋から冬、東京では、

加藤健一事務所「パパ、I LOVE YOU」、

ファルスシアター「コウト・イン・ザ・ネット」、

ABsun「ランドーユアワイフ」&「コートインザネット」

ラフィングライブ「Out of Order」と、

笑劇王レイ・クー二ー傑作4本が祭りの様相を呈し、上演されると紹介されている。

といしば企画の企画者である石牧孟さんが、いつかどこかの過程で、

レイ・クーニーの上演作品と出会い、時を経て、

ここ浜松での上演に至ったのではないか。

そんな想像が成り立つ。

これは間違っているかもしれないが、

「行動には動機がある」とすれば、

上演には何らかの理由、きっかけがある。

「レディース・アンド・ジェントルマン~」とでも紹介したいような

幕がカラフルな照明で彩られるオープニングの後、

幕が開くと、見事な舞台セットがど~んと姿を見せる。

舞台空間をどのように舞台美術で埋めるかは、

それぞれやり方がある。

何も置かずにただの空間として生かす方法もあるが、

観客が観る範囲を、セットで埋めてしまうことは、

舞台の世界に没入してもらうには有効だ。

観客にとっても安心感があるが、

俳優によってはもっとその恩恵を得る事だろう。

安心して演技ができる。

もちろんこれは、ちゃんとした演技をしなければばらない、というプレッシャーとも対で、

本人がどんな思いでいるかはわからない。

上手側(観客から見て右側)にドアがひとつ、下手側にドアがふたつ、

正面からも階段を上がり、奥から下手に抜けることが出来る。

そのドアをジーン役の藤森杏菜さんが出たり入ったりして、

登場人物の出入りがとても重要な芝居が始まると予感する。

明らかに洋風なリビングに長いソファーがひとつ。

電話機があり、奥には酒が置かれたダイニング。

それぞれ、物語に重要なアイテムだ。

ジーンの夫ヘンリーが地下鉄で大金が入ったアタッシュケースを持ち帰ったことから始まる顛末。

やはりいろいろな登場人物が出入りし、こんがらがる。

ここに演劇を観ることへのテーマ性を求めると、

鑑賞する選択をしないかもしれない。

でも、そこに何があるかというと、人間がいるだけ。

自分勝手で、お金大好き欲深で、嫉妬深く、小さなことで悩み、弱い、

イギリス人も日本人も他の国の人も変わらない、

僕たちなのだ。

そのような人間性をあらわすのに仕組まれた戯曲は巧妙で、

どの登場人物もおおむね饒舌。

一方俳優はそこから逃げることが出来ない。

人種や演劇経験を問わず、ヘンリーやジーンと言う横文字の役を演じなければならない。

ただし、これらを突破するのは、

正攻法が常套手段で、

真っ正直やチーム一丸と言う言葉が似あう。

何より、俳優が楽しんで演じる事。

まるで、昨今の野球やサッカーやバスケの世界大会などで、

今年よく聞いた言葉のような気がするが、

収縮感を感じさせる日常をはじめ世界状況を考えると、

いまどきの必要なやり方なのかもしれない。

(もちろん世界大会の裏には、競争と努力と能力と周到な策略が不可欠)

ラストは落ちるところに落ちる。

まさしく、幕がきれいに閉じる。

楽しいことも悲しいことも幕が閉じる。

僕たちの日常は大丈夫。

そんな体験も大切だ。

2023年12月29日10:45

浜松市勤労会館Uホールで浪漫座「浪漫座版 源氏物語」を観た

カテゴリー │演劇

12月17日(日)14時~

シニア劇団と称するこの劇団の演劇を観ると、

いつも「なぜ演劇をやるのだろう」ということを考えさせられる。

また、これは「なぜ演劇を観るのだろう」というのも同じ問い。

55歳以上が入団条件というが、

55歳で入団すれば、まだ赤ちゃんというような年齢層のメンバーたち。

2010年の結成時からの劇団員も何人もいる。

会場である浜松市勤労会館Uホールの駐車場はほぼ満杯で、

誘導の方がわずかな空いたスペースに車を案内してくれる。

会場に入ると、多くの差し入れが置かれ、自由席の客席の多くは埋まり、

開演を待ち、ざわついている。

席を探していると、「いわた表現の会からころ」の仲間がいて、

隣りの席を勧められ、そこに座る。

どこかでチラシを見て、訪れたそうだ。

彼は前日、東京へ舞踏カンパニー「大駱駝艦」の公演へ行ったそうで、

僕は愛知の刈谷に演劇(ねじまき鳥クロニクル)を観に行った話をした。

どちらもこの日観る演劇とはまた、毛色が違う。

終演後、彼は「あれみたい。アイドルの‥‥‥」と言い、

僕は即座に思い当たり、「AKB」と答える。

まさにその通りで、

幕が開くと、登場人物があらわれしゃべるたびに、歓声や拍手があがる。

76歳というアラナミテレサさんが、源氏物語の作者紫式部として、語り部役。

アドリブも交えながら、とても味わい深い語り。

登場人物は元々は大長編作品なので、相当簡略化しているだろうが、

それぞれの関係性はよくわかり、俳優の特徴をうまく活かしていたと思う。

ラストシーン、舞台上は、衣装をまとった俳優たちが立ち並ぶ。

女性たちが見つめる中心には光源氏役の松島喜美子さん。

ラストシーンで流れるのは「ぼくにはあなたしかいない」と、

ひたすらの愛をうたう沢田研二の「ダーリング」。

その前には光GENJIの「ガラスの十代」も流れる。

光源氏だから、光GENJIを使って何が悪い?とベタで昭和な選曲が、

懐古としての「昭和」や年代問わずの「押し活」という現代的事象とも呼応し、

あ、今の話なんだと気付く。

AKBの他、宝塚や旧ジャニーズ(今の問題とは関係ない)も思い起こすが、

これはショーやエンターテインメントとしての舞台を目指すモデルにしているからだと思う。

それはある意味潔く正直な態度で、

出演する人たちの欲求と、そういうタイプの舞台を求める観客とマッチさせ、

結果、幸せな空間を作り出している。

ダンスや雅楽にての出演と言うゲストによる全体を彩るお楽しみもあり、

変わらずの衣装の充実、

これらは毎回のやり方であり、特徴であるが、

回を重ねるごとに凄みを増している。

あたりまえのことだが、

成長とは若者に限ってのことではない。

いくつになっても成長するのだ。

そんなことを実感させてくれる。

シニア劇団と称するこの劇団の演劇を観ると、

いつも「なぜ演劇をやるのだろう」ということを考えさせられる。

また、これは「なぜ演劇を観るのだろう」というのも同じ問い。

55歳以上が入団条件というが、

55歳で入団すれば、まだ赤ちゃんというような年齢層のメンバーたち。

2010年の結成時からの劇団員も何人もいる。

会場である浜松市勤労会館Uホールの駐車場はほぼ満杯で、

誘導の方がわずかな空いたスペースに車を案内してくれる。

会場に入ると、多くの差し入れが置かれ、自由席の客席の多くは埋まり、

開演を待ち、ざわついている。

席を探していると、「いわた表現の会からころ」の仲間がいて、

隣りの席を勧められ、そこに座る。

どこかでチラシを見て、訪れたそうだ。

彼は前日、東京へ舞踏カンパニー「大駱駝艦」の公演へ行ったそうで、

僕は愛知の刈谷に演劇(ねじまき鳥クロニクル)を観に行った話をした。

どちらもこの日観る演劇とはまた、毛色が違う。

終演後、彼は「あれみたい。アイドルの‥‥‥」と言い、

僕は即座に思い当たり、「AKB」と答える。

まさにその通りで、

幕が開くと、登場人物があらわれしゃべるたびに、歓声や拍手があがる。

76歳というアラナミテレサさんが、源氏物語の作者紫式部として、語り部役。

アドリブも交えながら、とても味わい深い語り。

登場人物は元々は大長編作品なので、相当簡略化しているだろうが、

それぞれの関係性はよくわかり、俳優の特徴をうまく活かしていたと思う。

ラストシーン、舞台上は、衣装をまとった俳優たちが立ち並ぶ。

女性たちが見つめる中心には光源氏役の松島喜美子さん。

ラストシーンで流れるのは「ぼくにはあなたしかいない」と、

ひたすらの愛をうたう沢田研二の「ダーリング」。

その前には光GENJIの「ガラスの十代」も流れる。

光源氏だから、光GENJIを使って何が悪い?とベタで昭和な選曲が、

懐古としての「昭和」や年代問わずの「押し活」という現代的事象とも呼応し、

あ、今の話なんだと気付く。

AKBの他、宝塚や旧ジャニーズ(今の問題とは関係ない)も思い起こすが、

これはショーやエンターテインメントとしての舞台を目指すモデルにしているからだと思う。

それはある意味潔く正直な態度で、

出演する人たちの欲求と、そういうタイプの舞台を求める観客とマッチさせ、

結果、幸せな空間を作り出している。

ダンスや雅楽にての出演と言うゲストによる全体を彩るお楽しみもあり、

変わらずの衣装の充実、

これらは毎回のやり方であり、特徴であるが、

回を重ねるごとに凄みを増している。

あたりまえのことだが、

成長とは若者に限ってのことではない。

いくつになっても成長するのだ。

そんなことを実感させてくれる。

2023年12月23日10:52

刈谷市総合文化センターで舞台「ねじまき鳥クロニクル」を観た

カテゴリー │演劇

12月16日(土)15時~

「クロニクル」の意味を調べると、

「年代記」や「編年史」、

また、語源は「時間」という意味のギリシア語「chorono(クロノ)」とある。

原作である村上春樹さんの小説は、全3巻。

新潮文庫の第1部泥棒かささぎ編が312ページ、

第2部予言する鳥編が361ページ、

第3部鳥刺し男編が509ページ。

あらかじめプロットを作らず、

頭から、1日10ページ(400時詰め原稿用紙換算)程度ずつ順に書き進めるそうだ。

そして、書き上げた後、数度書き直し、完成すると著書で触れている。

巻が進むにつれ、ページ数が増えているのは、

もしかしたら、書き進むにつれ、どんどん調子が乗ったのかもしれない。

そんな合計1183ページの長編小説を休憩時間15分含め3時間の演劇にするというのは

大変な作業だったに違いない。

(たぶん回によりメンバーが変わる)アフタートークは

笠原メイ役の門脇麦さん、

間宮中尉役の吹越満さん、

加納マルタ役の音くり寿さん、

赤坂シナモン役の松岡広大さんが登壇したが、

演出・振付・美術のインバル・ピントさんとのリハーサルは

本読みの時間が多かったと門脇さんが言っていた。

また、脚本・演出として、アミール・クリガ―さん、

脚本・作詞として、藤田貴大さんも参加している。

(今回は2020年の再演であるが、藤田さんはこの時は演出としても名を連ねている)

音楽は大友良英さんで、劇中、大友さん、イトケンさん、江川良子さんの生演奏が鳴り響く。

この小説は、多くの言語に翻訳され出版されている。

構造は単純とは言えず、複雑だ。

時空や脳内も飛び越え、例えなど形容詞や特定な固有名詞も多い。

まるで村上春樹の脳内に入り込んだように。

もちろん読み終えても、わかりやすいひとつの答えを得ることはできない。

それを各自読んだ解釈や感想を元に、長い小説のエッセンスを抽出し、

舞台脚本に作り替える。

台詞を言葉で語るのみでなく、ダンス等身体的、また歌等音楽的に語るのも主眼としているので、

話しの進行に費やすことが出来る時間は限られてくる。

オペラやミュージカル、歌舞伎、能など、言葉・身体・音楽で出来ている舞台表現はたくさんあるが、

話しの構造がシンプルなものが多いのは、どこか表現者や興行主の事情、そして観客の生理に添った結果なのだと思う。

イスラエル人のインバル・ピントさんは、

かつて日本で、佐野洋子さんの絵本「100万回生きたねこ」や芥川龍之介の「羅生門」を題材に舞台を作っている。

どちらの原作も特徴は、短いことだ。

そちらを観てみたい気がした。

長編小説を舞台化した今回の「ねじまき鳥クロニクル」とは対照的。

舞台を観るということは、観客に一切の自由を確保されている。

つまり、一生懸命見ようが、また、眠ろうが自由なのである。

押しの俳優をずっと見つめていてもいい。

中にはスタッフワークばかり見ている人もいるだろう。

観客の反応ばかり見ている人も。

僕は話を理解しようと、言葉を聞こうとし、踊りや歌の意味を知ろうとした。

舞台美術のと関係性や、登場人物の状況や関係性を。

ただし、これはなかなか難しく、自分にはキャパオーバーな感じがした。

これは一体僕だけなのだろうか?

うしろの席のカップルらしい男性の客が「ムズッ」と彼女に聞こえるように言っていたので、

少し安心した。

幕間の休憩時間には彼はそれでも理解できたことを解明しようと、ひとつひとつ辿り、

彼女に話していたので、それを聞きながら、僕も自分の理解を補完していった。

ひとつひとつの場面は、もちろん物語を構成する連なりのなかのひとつであるが、

単独の場面として観ても、様々な工夫が凝らされている。

ダンサーの表現は独創的で、

見慣れない僕は、これが一番の特徴ではないかと思った。

ぬるぬるした液体のようなダンスは、

先日豊橋プラットで観た「くずれ落ちて朝」と重なったので、

ひとつの表現手法としてある踊り方なのかもしれない。

しかし、それぞれの場面の演出が凝っていると、

全体の物語がぼやけるような気もして、

なかなか難しいものだなと思いながら観ていた。

俳優たちはそれぞれの場面を演出意図に添い、また、自らの演技プランで表現していたと思う。

でも、そんな中、僕にはナツメグ役の銀粉蝶さんの演技が特に印象に残った。

一言で言えば、全体の調和の臨海線から飛び出して来るような。

はみ出してくるというか。

ただし、それは演劇の全体を壊しはしない。

それは受け取る僕の感情的なことなので、演劇として良いことかどうかは僕にはわからない。

むしろそれは、演者の気概のようなものかもしれないと思う。

いや抽象的な世界を散々演じてきた経験のなせる業なのかもしれない。

そもそも全3巻の小説「ねじまき鳥クロニクル」とは何なのか?

そんな命題を突きつけられた気がした。

その答えを、ずいぶん前に一度読み通したきりでほとんど覚えていない僕は、

読み返す時間を考えながら(読み返すことはないかもなあと)、

何となく途方に暮れながら、会場を後にした。

「クロニクル」の意味を調べると、

「年代記」や「編年史」、

また、語源は「時間」という意味のギリシア語「chorono(クロノ)」とある。

原作である村上春樹さんの小説は、全3巻。

新潮文庫の第1部泥棒かささぎ編が312ページ、

第2部予言する鳥編が361ページ、

第3部鳥刺し男編が509ページ。

あらかじめプロットを作らず、

頭から、1日10ページ(400時詰め原稿用紙換算)程度ずつ順に書き進めるそうだ。

そして、書き上げた後、数度書き直し、完成すると著書で触れている。

巻が進むにつれ、ページ数が増えているのは、

もしかしたら、書き進むにつれ、どんどん調子が乗ったのかもしれない。

そんな合計1183ページの長編小説を休憩時間15分含め3時間の演劇にするというのは

大変な作業だったに違いない。

(たぶん回によりメンバーが変わる)アフタートークは

笠原メイ役の門脇麦さん、

間宮中尉役の吹越満さん、

加納マルタ役の音くり寿さん、

赤坂シナモン役の松岡広大さんが登壇したが、

演出・振付・美術のインバル・ピントさんとのリハーサルは

本読みの時間が多かったと門脇さんが言っていた。

また、脚本・演出として、アミール・クリガ―さん、

脚本・作詞として、藤田貴大さんも参加している。

(今回は2020年の再演であるが、藤田さんはこの時は演出としても名を連ねている)

音楽は大友良英さんで、劇中、大友さん、イトケンさん、江川良子さんの生演奏が鳴り響く。

この小説は、多くの言語に翻訳され出版されている。

構造は単純とは言えず、複雑だ。

時空や脳内も飛び越え、例えなど形容詞や特定な固有名詞も多い。

まるで村上春樹の脳内に入り込んだように。

もちろん読み終えても、わかりやすいひとつの答えを得ることはできない。

それを各自読んだ解釈や感想を元に、長い小説のエッセンスを抽出し、

舞台脚本に作り替える。

台詞を言葉で語るのみでなく、ダンス等身体的、また歌等音楽的に語るのも主眼としているので、

話しの進行に費やすことが出来る時間は限られてくる。

オペラやミュージカル、歌舞伎、能など、言葉・身体・音楽で出来ている舞台表現はたくさんあるが、

話しの構造がシンプルなものが多いのは、どこか表現者や興行主の事情、そして観客の生理に添った結果なのだと思う。

イスラエル人のインバル・ピントさんは、

かつて日本で、佐野洋子さんの絵本「100万回生きたねこ」や芥川龍之介の「羅生門」を題材に舞台を作っている。

どちらの原作も特徴は、短いことだ。

そちらを観てみたい気がした。

長編小説を舞台化した今回の「ねじまき鳥クロニクル」とは対照的。

舞台を観るということは、観客に一切の自由を確保されている。

つまり、一生懸命見ようが、また、眠ろうが自由なのである。

押しの俳優をずっと見つめていてもいい。

中にはスタッフワークばかり見ている人もいるだろう。

観客の反応ばかり見ている人も。

僕は話を理解しようと、言葉を聞こうとし、踊りや歌の意味を知ろうとした。

舞台美術のと関係性や、登場人物の状況や関係性を。

ただし、これはなかなか難しく、自分にはキャパオーバーな感じがした。

これは一体僕だけなのだろうか?

うしろの席のカップルらしい男性の客が「ムズッ」と彼女に聞こえるように言っていたので、

少し安心した。

幕間の休憩時間には彼はそれでも理解できたことを解明しようと、ひとつひとつ辿り、

彼女に話していたので、それを聞きながら、僕も自分の理解を補完していった。

ひとつひとつの場面は、もちろん物語を構成する連なりのなかのひとつであるが、

単独の場面として観ても、様々な工夫が凝らされている。

ダンサーの表現は独創的で、

見慣れない僕は、これが一番の特徴ではないかと思った。

ぬるぬるした液体のようなダンスは、

先日豊橋プラットで観た「くずれ落ちて朝」と重なったので、

ひとつの表現手法としてある踊り方なのかもしれない。

しかし、それぞれの場面の演出が凝っていると、

全体の物語がぼやけるような気もして、

なかなか難しいものだなと思いながら観ていた。

俳優たちはそれぞれの場面を演出意図に添い、また、自らの演技プランで表現していたと思う。

でも、そんな中、僕にはナツメグ役の銀粉蝶さんの演技が特に印象に残った。

一言で言えば、全体の調和の臨海線から飛び出して来るような。

はみ出してくるというか。

ただし、それは演劇の全体を壊しはしない。

それは受け取る僕の感情的なことなので、演劇として良いことかどうかは僕にはわからない。

むしろそれは、演者の気概のようなものかもしれないと思う。

いや抽象的な世界を散々演じてきた経験のなせる業なのかもしれない。

そもそも全3巻の小説「ねじまき鳥クロニクル」とは何なのか?

そんな命題を突きつけられた気がした。

その答えを、ずいぶん前に一度読み通したきりでほとんど覚えていない僕は、

読み返す時間を考えながら(読み返すことはないかもなあと)、

何となく途方に暮れながら、会場を後にした。

2023年12月13日21:48

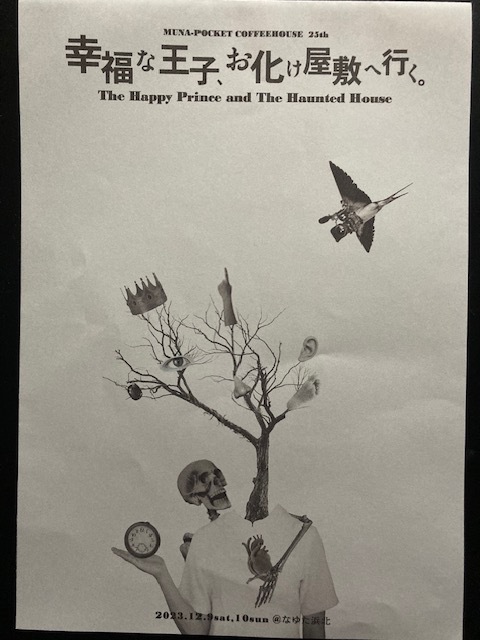

なゆたホールでMUNA-POCKET COFFEEHOUSE「幸福な王子、お化け屋敷へ行く。」を観た

カテゴリー │演劇

12月10日(日)11時~ キャストA

この作品は、オスカー・ワイルドの「幸福な王子」を元にしている。

銅像として立っている王子が、困っている人を助けるため、

ツバメが、王子の代わりに、

サファイヤの目や、身体を覆う金箔を届け、

最後はぼろぼろになり、

市民たちにより、取り外され燃やされてしまう。

「幸福な王子、お化け屋敷へ行く。」の舞台は、

ダム建設によりダムの底に沈みゆく町、「コノクニ」。

コノクニは、今私が住んでいる国と読み換えることが出来る。

つまり、“沈みゆく日本”。

ただし、これはあくまでもひとつのメタファー。

“沈みゆくもの”は何なのか?

ここでの王子は銅像ではない。

姿はどこかサン・テグジュペリの「星の王子さま」を思い起こす。

王子は導かれ、日本の伝統的なお化けに出くわす。

百目、傘小僧、河童、ろくろ首、番長皿屋敷のお菊の亡霊。

タイトルではそれを、お化け屋敷へ行く、としている。

少年が夏のある日、遊園地のお化け屋敷に遊びに行くように。

お化けがなぜ怖いかと言うと、

それが、私たち人間のなれの果てであり、

一方的に恐ろしがっている「自分」も、

もしかしたらそういう姿かたちになるかもしれないからだ。

つまり、「自分」に対し怖がっているということで、

他人事だったものが、

突然自らにふりかかることが有り得ることは、

誰でも頭ではわかっている。

この演劇の特徴は、前半と後半でがらりと世界が変わることにある。

前半部分で、お化けたちが順番に王子の前に現れるのだが、

それぞれのパートが、練習期間に行うエチュードのような方法で作られている。

つまり、いくつか約束ごとを決めて、そこは逸脱しないようにしながら、

あとは俳優の創意工夫でいかようにも見せることが出来るのだ。

今回キャストAのみの観劇だったが、

キャストBはまったく違う印象であっただろう。

それは、ともすると話が停滞してしまう恐れもある。

しかし、王子が身体を順番に奪われていくという着地点があり、

肝心かなめの後半に向け、バトンを渡していく。

動きが重視されていたり、対話が中心だったり、ひとり芝居だったりとそれぞれ工夫があり、

また、お化けに扮する衣装や映像も駆使し、飽きさせない。

前半と後半をつなぐのが、「文字」であるのも大きな特徴。

言葉遊びというと、しゃれているが、

ここではいわゆる駄洒落。

上司や父親が言えば、親父ギャグと呼ばれたりもする、

実は使用が難しいツールでもある。

あえて(くだらない)駄洒落で言葉をつなげ、それを(まじめな)メッセージに昇華させて行く。

そういうたくらみ。

王子はかわいそうなお化けのために自分の身体を続々と与え、

しまいには、原作の「幸福の王子」のように心も授けてしまう。

すべてを捧げるのだ。

自分以外の誰かのために。

しかし、それは贖罪‥‥‥。

劇中、通奏低音のように、静かに音が流れている。

後半、ギアが変わるようにピアノの和音が外れ始める。

お伽話の中の王子が、現実に生きる私たちに転化していく瞬間。

王子がお化けたちと同様、ひとりの人間、ある男のなれの果てであることを知る。

王子を支えるツバメの行動で、伝えるための手段が、

メディアの記者から個人で発信するSNSに移行していくのは現在的だった。

「つばめチャンネル!」

「幸福な王子」のラストは「救済」である。

それも今回共通する。

縦に2つ折りのチラシの表紙。

観劇後に開いてみると、味わい深い。

この作品は、オスカー・ワイルドの「幸福な王子」を元にしている。

銅像として立っている王子が、困っている人を助けるため、

ツバメが、王子の代わりに、

サファイヤの目や、身体を覆う金箔を届け、

最後はぼろぼろになり、

市民たちにより、取り外され燃やされてしまう。

「幸福な王子、お化け屋敷へ行く。」の舞台は、

ダム建設によりダムの底に沈みゆく町、「コノクニ」。

コノクニは、今私が住んでいる国と読み換えることが出来る。

つまり、“沈みゆく日本”。

ただし、これはあくまでもひとつのメタファー。

“沈みゆくもの”は何なのか?

ここでの王子は銅像ではない。

姿はどこかサン・テグジュペリの「星の王子さま」を思い起こす。

王子は導かれ、日本の伝統的なお化けに出くわす。

百目、傘小僧、河童、ろくろ首、番長皿屋敷のお菊の亡霊。

タイトルではそれを、お化け屋敷へ行く、としている。

少年が夏のある日、遊園地のお化け屋敷に遊びに行くように。

お化けがなぜ怖いかと言うと、

それが、私たち人間のなれの果てであり、

一方的に恐ろしがっている「自分」も、

もしかしたらそういう姿かたちになるかもしれないからだ。

つまり、「自分」に対し怖がっているということで、

他人事だったものが、

突然自らにふりかかることが有り得ることは、

誰でも頭ではわかっている。

この演劇の特徴は、前半と後半でがらりと世界が変わることにある。

前半部分で、お化けたちが順番に王子の前に現れるのだが、

それぞれのパートが、練習期間に行うエチュードのような方法で作られている。

つまり、いくつか約束ごとを決めて、そこは逸脱しないようにしながら、

あとは俳優の創意工夫でいかようにも見せることが出来るのだ。

今回キャストAのみの観劇だったが、

キャストBはまったく違う印象であっただろう。

それは、ともすると話が停滞してしまう恐れもある。

しかし、王子が身体を順番に奪われていくという着地点があり、

肝心かなめの後半に向け、バトンを渡していく。

動きが重視されていたり、対話が中心だったり、ひとり芝居だったりとそれぞれ工夫があり、

また、お化けに扮する衣装や映像も駆使し、飽きさせない。

前半と後半をつなぐのが、「文字」であるのも大きな特徴。

言葉遊びというと、しゃれているが、

ここではいわゆる駄洒落。

上司や父親が言えば、親父ギャグと呼ばれたりもする、

実は使用が難しいツールでもある。

あえて(くだらない)駄洒落で言葉をつなげ、それを(まじめな)メッセージに昇華させて行く。

そういうたくらみ。

王子はかわいそうなお化けのために自分の身体を続々と与え、

しまいには、原作の「幸福の王子」のように心も授けてしまう。

すべてを捧げるのだ。

自分以外の誰かのために。

しかし、それは贖罪‥‥‥。

劇中、通奏低音のように、静かに音が流れている。

後半、ギアが変わるようにピアノの和音が外れ始める。

お伽話の中の王子が、現実に生きる私たちに転化していく瞬間。

王子がお化けたちと同様、ひとりの人間、ある男のなれの果てであることを知る。

王子を支えるツバメの行動で、伝えるための手段が、

メディアの記者から個人で発信するSNSに移行していくのは現在的だった。

「つばめチャンネル!」

「幸福な王子」のラストは「救済」である。

それも今回共通する。

縦に2つ折りのチラシの表紙。

観劇後に開いてみると、味わい深い。

2023年12月04日20:09

木下惠介記念館に日中映画国際シンポジウム「風雨同舟」へ行った

カテゴリー │映画

12月3日(日)13時15分~

浜松街中の鍛冶町通りは、軽トラ市をやっていて、昼間通行止めだった。

それを知らずに木下惠介記念館へ向かおうと、

車で鍛冶町通りを通ろうとした所、“通行止め”の看板が目に入る。

「もっと早く知らせろよ」

これは心の声。

街中が賑わうのは喜ばしい。

ただし渋滞の上迂回に時間を費やし、開会の13時15分に間に合わず、遅刻。

13時20分から始まる映画上映「異郷人」には途中から入場。

満席のため、スタッフにパイプ椅子を出してくださり、会場の端に座る。

今回のイベントのサブタイトルが、

「日中映画交流の過去、現在、そして未来に向かって」。

木下惠介記念館担当キュレーターである戴周杰(たいしゅうき)さんが、進行役。

「異郷人」は映像作家紫波(さいなみ)さんの2019年の作品。

30分を予定していて、戴さんが編集を担当したのだが、

25時間分の映像を、45分に編集したそうだ。

日本で生まれ、中国で育った女性が、日本へ留学し写真を学んでいる。

彼女は中国の故郷へ写真撮影に赴く。

テーマを絞り、編集されたそうだが、撮影した動画の時間分、

いろいろ伝えたいことがあるかもしれない。

アフタートークに、紫波監督と秋山珠子さん(中国インディペンデント・アートを伝える事業に関わっている)が登壇。

15時からの第2部は各20分程度のテーマ講演。

韓燕麗(かんえいれい)さん「異郷に生きて―移動と故郷喪失の近代」

上田学(うえだまなぶ)さん「満州映画協会と日中の映画人」

徐旲辰(じょこうしん)さん「国際映画祭の現場から見る日中映画交流の最新事情」

16時10分からの第3部はパネルディスカッション「日中映画交流の課題と未来―我々は新たな風を吹かせられるのか?」

パネリスト:秋山珠子、韓燕麗、上田学、徐旲辰

進行役:戴周杰 ※敬称略

日本と中国の2つの血が流れているという映像作家の女性など客席からの質問者も多彩で、

各地より興味を持たれた関係者も来られているようだった。

タイトルである「風雨同舟」という言葉は初めて聞いた。

漢字の意味から何となく予想できるが、質問したいと思った。

ただし、参加できなかった開会の時触れられているとちょっと恥ずかしいので止めた。

終わり際、戴さんからタイトルについて紹介があった。

今回のイベントのテーマにふさわしいと思う。

「同じ舟に乗って激しい嵐を乗り越える」

浜松街中の鍛冶町通りは、軽トラ市をやっていて、昼間通行止めだった。

それを知らずに木下惠介記念館へ向かおうと、

車で鍛冶町通りを通ろうとした所、“通行止め”の看板が目に入る。

「もっと早く知らせろよ」

これは心の声。

街中が賑わうのは喜ばしい。

ただし渋滞の上迂回に時間を費やし、開会の13時15分に間に合わず、遅刻。

13時20分から始まる映画上映「異郷人」には途中から入場。

満席のため、スタッフにパイプ椅子を出してくださり、会場の端に座る。

今回のイベントのサブタイトルが、

「日中映画交流の過去、現在、そして未来に向かって」。

木下惠介記念館担当キュレーターである戴周杰(たいしゅうき)さんが、進行役。

「異郷人」は映像作家紫波(さいなみ)さんの2019年の作品。

30分を予定していて、戴さんが編集を担当したのだが、

25時間分の映像を、45分に編集したそうだ。

日本で生まれ、中国で育った女性が、日本へ留学し写真を学んでいる。

彼女は中国の故郷へ写真撮影に赴く。

テーマを絞り、編集されたそうだが、撮影した動画の時間分、

いろいろ伝えたいことがあるかもしれない。

アフタートークに、紫波監督と秋山珠子さん(中国インディペンデント・アートを伝える事業に関わっている)が登壇。

15時からの第2部は各20分程度のテーマ講演。

韓燕麗(かんえいれい)さん「異郷に生きて―移動と故郷喪失の近代」

上田学(うえだまなぶ)さん「満州映画協会と日中の映画人」

徐旲辰(じょこうしん)さん「国際映画祭の現場から見る日中映画交流の最新事情」

16時10分からの第3部はパネルディスカッション「日中映画交流の課題と未来―我々は新たな風を吹かせられるのか?」

パネリスト:秋山珠子、韓燕麗、上田学、徐旲辰

進行役:戴周杰 ※敬称略

日本と中国の2つの血が流れているという映像作家の女性など客席からの質問者も多彩で、

各地より興味を持たれた関係者も来られているようだった。

タイトルである「風雨同舟」という言葉は初めて聞いた。

漢字の意味から何となく予想できるが、質問したいと思った。

ただし、参加できなかった開会の時触れられているとちょっと恥ずかしいので止めた。

終わり際、戴さんからタイトルについて紹介があった。

今回のイベントのテーマにふさわしいと思う。

「同じ舟に乗って激しい嵐を乗り越える」