2019年10月08日22:18

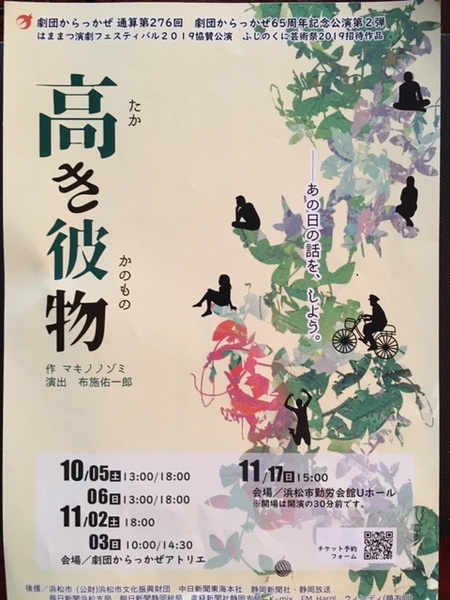

劇団からっかぜアトリエで劇団からっかぜ「高き彼物」を観た≫

カテゴリー │演劇

10月5日(土)18時~

劇団からっかぜの65周年記念公演第2弾として上演された。

俳優座劇場プロデュース公演として2000年に初演された

「高き彼物」を書いた劇作家マキノノゾミさんは浜松市出身である。

この作品が静岡県川根町を舞台にしているのはそのことと無関係ではないと思う。

登場人物たちが語る遠州弁は

この方言になじみがない人には書くことが出来ないと思う。

僕はマキノさんは生まれ、高校を卒業するまで育った町で親しんだ

言葉を使って芝居を書きたかったのだと思う。

出身である浜松市を舞台ではなく、

少し離れた観光列車としてSLが茶畑の間を走る川根町を選んでいる。

それは無意識にどこか焦点をずらした。

生まれ故郷は生々しいので、

対象化できる距離の場所に舞台を移した。

そんな気がする。

「高き彼物」の時代設定は1978年7月の終わりである。

食料雑貨店、猪原商店の奥は猪原家の住居になっていて、

そこにはこの年の春休み、東京から友人と2人乗りでバイクできて、

事故を起こし、友人を亡くした18歳の高校生藤井秀一が花を手向けたいとやってきている。

かつて先生をやっていたが辞めて、昼間から酒を飲んだりして家にいる猪原正義が、

事故現場を偶然通りかかり、救急車を呼ぶなどして助けた間柄。

そして、それぞれの心に隠されていた悔恨が

この日この時、人と出会うことによりほどけ、ひとつひとつ解決に向かっていく。

そのほどけ方の鮮やかさがこの芝居の魅力だと思う。

作家はなぜこの時代を選んだのだろうか。

1978年は1959年生まれである作者のマキノさんが19歳と言う年齢。

マキノさんが浜松市を出て、

京都の大学に進学し、別の地域での生活を始めた時期である。

将来の岐路に立つ高校3年生に思いを重ねていると考えるのは

考え過ぎだろうか。

猪原家にやってきている秀一は

夏休み、受験のための塾の合宿に行くはずだったのをさぼって、

ここに来ている。

死んだ友人へ花を手向ける為というのが表向きの理由であるが、

父への反抗、

そして、自らの罪に対する良心の呵責が隠されている。

10代後半と言うものは輝く前途に向かい推進していく思いを持ちながら、

何かしら後ろめたさを抱えているものだ。

現実的な罪を犯している犯していないに関わらず。

尾崎豊の初期の歌の歌詞やジェームスディーンの「理由なき反抗」などの例を取らずとも。

作者自身の浜松在住時代に培った思いが

投影されているように思えてならない。

慣れ親しんだ遠州弁を使うことによって。

そして、10代後半の照れくささの表れのように

少し離れた川根町に場所をずらして。

また、川根町とは設定としてはとてもいい場所だと思う。

SLに茶畑。

ローカル色を出すには絶妙のアイテムだ。

知らない人にも郷愁をそそる。

そして、黒電話を今も使っている家庭はほとんどないが、

SLと茶畑の風景は今も存在する。

生まれ育った場所と人間を肯定的に描くのは

作家の特性であろう。

少々穿った気持ちで評すれば、

うまくいきすぎでないか?と言いたい気持ちもないではないが、

ひとり報われぬ警官の徳永と

ひとり変わらぬおじいちゃん平八に免じて受け入れよう。

「高き彼物」は俳優座劇場プロデュースによる初演以後も

さまざまなカンパニーで上演されてきた。

この度、川根町と同様、遠州弁の使用地域である

浜松で活動する劇団からっかぜにより、上演された。

初めて(間違っていたらごめんなさい)方言指導が必要のないカンパニーで上演される

とも言えるのかもしれないが、

人によっては方言を使い慣れない人もいるだろうし、

普段慣れ親しんでいるからと言って、

セリフとしてしゃべれるかどうかは別の話というのは

役者の経験が少しでもあればよくわかると思う。

しかしながら、

僕には行われるべくして行われた公演のように思えてならない。

浜松市出身の劇作家マキノノゾミさんと

浜松で創立65年を迎えた劇団からっかぜ。

共通点は遠州弁がわかるということだけではないと思う。

同時代で演劇を続けている。

やっている人たちにとり

シンクロしているのが実感を伴っているかどうかはわからないが、

実際にはまさにそう、なのである。

劇団からっかぜの65周年記念公演第2弾として上演された。

俳優座劇場プロデュース公演として2000年に初演された

「高き彼物」を書いた劇作家マキノノゾミさんは浜松市出身である。

この作品が静岡県川根町を舞台にしているのはそのことと無関係ではないと思う。

登場人物たちが語る遠州弁は

この方言になじみがない人には書くことが出来ないと思う。

僕はマキノさんは生まれ、高校を卒業するまで育った町で親しんだ

言葉を使って芝居を書きたかったのだと思う。

出身である浜松市を舞台ではなく、

少し離れた観光列車としてSLが茶畑の間を走る川根町を選んでいる。

それは無意識にどこか焦点をずらした。

生まれ故郷は生々しいので、

対象化できる距離の場所に舞台を移した。

そんな気がする。

「高き彼物」の時代設定は1978年7月の終わりである。

食料雑貨店、猪原商店の奥は猪原家の住居になっていて、

そこにはこの年の春休み、東京から友人と2人乗りでバイクできて、

事故を起こし、友人を亡くした18歳の高校生藤井秀一が花を手向けたいとやってきている。

かつて先生をやっていたが辞めて、昼間から酒を飲んだりして家にいる猪原正義が、

事故現場を偶然通りかかり、救急車を呼ぶなどして助けた間柄。

そして、それぞれの心に隠されていた悔恨が

この日この時、人と出会うことによりほどけ、ひとつひとつ解決に向かっていく。

そのほどけ方の鮮やかさがこの芝居の魅力だと思う。

作家はなぜこの時代を選んだのだろうか。

1978年は1959年生まれである作者のマキノさんが19歳と言う年齢。

マキノさんが浜松市を出て、

京都の大学に進学し、別の地域での生活を始めた時期である。

将来の岐路に立つ高校3年生に思いを重ねていると考えるのは

考え過ぎだろうか。

猪原家にやってきている秀一は

夏休み、受験のための塾の合宿に行くはずだったのをさぼって、

ここに来ている。

死んだ友人へ花を手向ける為というのが表向きの理由であるが、

父への反抗、

そして、自らの罪に対する良心の呵責が隠されている。

10代後半と言うものは輝く前途に向かい推進していく思いを持ちながら、

何かしら後ろめたさを抱えているものだ。

現実的な罪を犯している犯していないに関わらず。

尾崎豊の初期の歌の歌詞やジェームスディーンの「理由なき反抗」などの例を取らずとも。

作者自身の浜松在住時代に培った思いが

投影されているように思えてならない。

慣れ親しんだ遠州弁を使うことによって。

そして、10代後半の照れくささの表れのように

少し離れた川根町に場所をずらして。

また、川根町とは設定としてはとてもいい場所だと思う。

SLに茶畑。

ローカル色を出すには絶妙のアイテムだ。

知らない人にも郷愁をそそる。

そして、黒電話を今も使っている家庭はほとんどないが、

SLと茶畑の風景は今も存在する。

生まれ育った場所と人間を肯定的に描くのは

作家の特性であろう。

少々穿った気持ちで評すれば、

うまくいきすぎでないか?と言いたい気持ちもないではないが、

ひとり報われぬ警官の徳永と

ひとり変わらぬおじいちゃん平八に免じて受け入れよう。

「高き彼物」は俳優座劇場プロデュースによる初演以後も

さまざまなカンパニーで上演されてきた。

この度、川根町と同様、遠州弁の使用地域である

浜松で活動する劇団からっかぜにより、上演された。

初めて(間違っていたらごめんなさい)方言指導が必要のないカンパニーで上演される

とも言えるのかもしれないが、

人によっては方言を使い慣れない人もいるだろうし、

普段慣れ親しんでいるからと言って、

セリフとしてしゃべれるかどうかは別の話というのは

役者の経験が少しでもあればよくわかると思う。

しかしながら、

僕には行われるべくして行われた公演のように思えてならない。

浜松市出身の劇作家マキノノゾミさんと

浜松で創立65年を迎えた劇団からっかぜ。

共通点は遠州弁がわかるということだけではないと思う。

同時代で演劇を続けている。

やっている人たちにとり

シンクロしているのが実感を伴っているかどうかはわからないが、

実際にはまさにそう、なのである。